|

ハイドンの朝、昼、晩

交響曲第6番ニ長調・第7番ハ長調・第8番ト長調

メンデルスゾーンと並んでハイドンについても、個人的にはどうも、その交響曲の良き聞き手にはなれないようです。だから何より先にこの三曲のセットを選んでしまいました。ハイドンの交響曲の有名なものと言えば、もっと後の方の表題付きのものだろうと思います。後ろから順番に「ロンドン」、「太鼓連打」、「時計」、 「軍隊」、「奇跡」、「驚愕」、「オックスフォード」、「V字」、「めんどり」、「狩」といったところで、名前を聞くと楽しそうであり、思わず聞いてみたくなります。 そして楽しい感じは確かにハイドンに当てはまります。出だしからユニゾン(いくつかの楽器が同じ音を奏でる)だったり、打楽器を伴ったり、ド・ミ・ソのように調子良い音程で跳んだり、間を空けた大股歩きだったりして、まるで悩みはないのかと言いたくなるようなあっけらかんぶりです。実際本人は茶目っ気たっぷりな人で、少年聖歌隊にいたときには前の隊員のカツラを鋏でちょん切って追放処分になり、流浪生活を始めたり、チャイコフスキーと一緒で眠ってる婦人を起こそうと思ってわざと静かな曲調に持って行き、次の瞬間に大音響でびっくりさせる「驚愕」交響曲を作ったり(通説です)します。弦楽四重奏なんかは大らかにして繊細な曲もあり、きれいで大変良いのだけれど。この後期の有名交響曲たちに関しては、交響曲に限らないのかもしれないけど、ロンドンに渡って大成功した結果、その地の大衆の好みに合わせて分かりやすくやった結果だという見方もあります。どうなんでしょう。

ハイドンという人、実は結構な苦労人であり、若いときは失業して合唱のエキストラ、流しのセレナーデ音楽家をやったりした時期もあったようです。それもカツラをちょん切ったからですが。ただ、そうやって苦労したせいで自らを律し、才能を制御しつつ貴族に受ける曲を模索したところもあったのかもしれません。それを忖度とか迎合と言ったら可哀想です。クラシック界随一の人格者であり、とにかく忍耐強くて「できた人」だったとも言われます。作曲家で誰が一番「いい奴」かという投票をやったらトップ3に食い込むでしょう。仲間からはパパと慕われ、二十四歳年下のモーツァルトとも親しい友達でした。まあ、これはモーツァルトと同じいたずら心を持ってたからかもしれないですが。そのモーツァルトの圧倒的な才能に対しても全く妬むことなく高く評価し、世間の評価が厳しいときでも庇いました。二人の別れの場面は有名です。1790年、ハイドンが仕えていたエステルハージ侯爵が亡くなり、その後継者(息子のパウル・アントン)は音楽に興味がなかったので、ハイドンは名前だけの地位と年金を少しをもらって失業してしまいます。そしてイギリスへ渡って交響曲を演奏すればいいという儲け話を持ちかけられたので、それに乗ることにしました。心からハイドンを慕っていたモーツァルトは心配し、「パパは言葉も喋れないのにどうするの?」と 言って旅行を思いとどまらせようとしたそうです。別れの日、二人は一緒に食事をし、モーツァルトはハイドンのそばから離れようとしなかったようです。いよいよ別れの時間になると、モーツァルトは目に涙をいっぱいため、「会えるのはこれで最後のような気がする」と言いました。ハイドンは自分の旅が危険だと心配してくれてるのだと思ったそうですが、実際にこれが二人が会った最後でした。モーツァルトはウィーンを発つパパの馬車を見送り、翌年亡くなりました。 ハイドンの人柄を示すもう一つの心温まる話があります。ハイドンは彼を雇っていたエステルハージ侯爵、ニコラウスからも大変信頼されていたようです。1772年の夏だったようですが、エステルハージ家は離宮にいました。ハイドンたちお抱えの音楽家はそこで仕えていたわけですが、滞在期間が予定外に延びてしまい、楽士たちは早く家族の元へ帰りたい、でも言い出せない、という事態になりました。そこでハイドンは交響曲を作曲して(第45番「告別」)演奏したのですが、最後の楽章で演奏者が一人ずつ、譜面台のロウソクを吹き消して退場して行きます。そして最後はハイドン自身とコンサート・マスターの二人だけのヴァイオリンとなって終わり、二人も退場します。その異様さに主人のエステルハージ侯は事態を理解し、皆に休暇を与えたそうです。

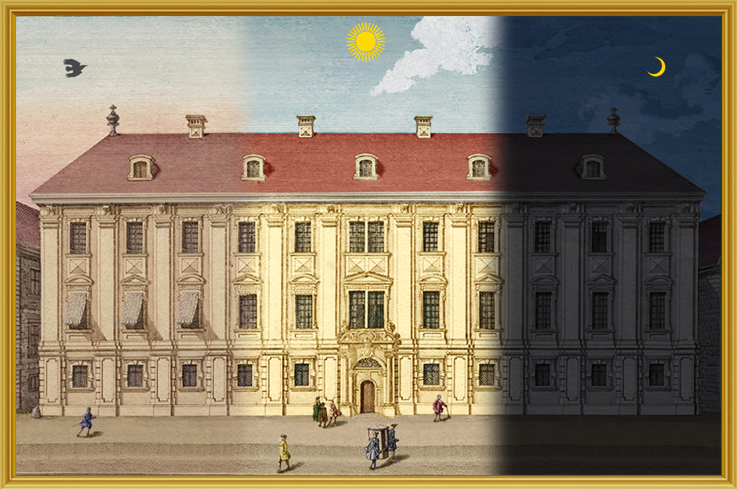

「朝」、「昼」、「晩」 エピソードはこれくらいにして本題に入りましょう。「朝」、「昼」、「晩」(夕)という交響曲があります。第6番、7番、8番にそれぞれ付いた名前です。これは後期のユーモラスで調子の良い有名交響曲と比べると大変繊細で美しく、優美な旋律を持った曲たちであり、ちょっと性質が異なっています。形式的にはバロック期のコンチェルト・グロッソだと言われるように、複数のソロイストたちが順番に目立つソロのパートを受け持ち、その独奏者群とオーケストラ全体とが対を成すようにして交互に演奏するスタイルです。したがって聞いているとバロックの作品のようです。ハイドンは前述した十年ほどの放浪生活の後、短期間ですが今のチェコの辺りの小貴族に仕え、その後ハンガリー最大の地主であるエステルハージ家の副楽長(後に楽長)の職を得ました。そしてその仕事が彼の生涯で中心的なものとなるわけですが、このエステルハージ侯のために行った最初の仕事が「朝」、「昼」、「晩」の作曲だったというわけです。1761年頃、ハイドン二十九歳前後のことです。 ただ、どうしてフランス語なんだろうとは前から思ってました。というのも、「朝」、「昼」、「晩」は "Le Matin", "Le Midi", "Le Soir" なのです。これは音楽に理解のあったエステルハージ家の当主、ニコラウスが情景的なタイトルに従って作曲するように依頼したせいではないかと言われています。当時オーストリアにはそのように絵画的な情景を描く作品の伝統はなく、ハイドンのアイディアとしてはそんな曲は出て来なかったはずです。貴族のエステルハージ家には図書資料もあり、当時の貴族たちは物知りでした。最新の音楽家カタログのようなものもあったので、ラモーなどフレンチ・バロックの作曲家がそうした表題的、描写的傾向を持っていたこともニコラウスは知っていたのではないか、と考える人がいます。だからタイトルもフランス語表記になった。そして、「日の出」という弦楽四重奏もあるはありますが、この「朝」の第一楽章は太陽が徐々に昇って来るように、静けさの中から光が現れてくる魅力的な始まりです。

Haydn Symphony No.6 "Le Matin", No.7 "Le Midi", No.8 "Le Soir" ♥ Christopher Hogwood Academy of Ancient Music ハイドン / 交響曲第6番「朝」、第7番「昼」、第8番「晩」 クリストファー・ホグウッド / エンシェント室内管弦楽団 ♥

演奏としては、昔ドイツ・グラモフォンからベルンハルト・クレー指揮のプラハ室内管弦楽団の LP が出ていて愛聴していました。でもここでは全集を出しているイギリスのピリオド楽器の楽団、エンシェント室内管弦楽団(ホグウッド指揮)のものを一番に取り上げてみます。同じくイギリスのピノックとイングリッシュ・コンサートも優れた演奏で、ここら辺は好みの問題です。1990年録音のホグウッドの盤は、羽根のようにふわっとした 軽さが心地良いものです。テンポが遅過ぎることがないのが美点だけど、メリハリもありつつゆっくり歌わせる部分では豊かな情緒もあります。ピリオド楽器を使っているので独特の弦のうなりが心地良いです。過剰さのない趣味の良さに加え、何気なさの中にデリケートな美を表す絶妙のパフォーマンスだと思います。音はあまり神経質 にならず、やわらかさが感じられます。バランスのいい録音です。  Haydn Symphony No.6 "Le Matin", No.7 "Le Midi", No.8 "Le Soir" ♥ Trevor Pinnock The English Concert  Haydn The "Sturm und Drang" Symphonies Trevor Pinnock The English Concert ハイドン / 交響曲第6番「朝」、第7番「昼」、第8番「晩」 トレヴァー・ピノック / イングリッシュ・コンサート ♥

ホグウッドと比べられる機会が多い、同じくイギリスのピノックです。こちらはホグウッドよりやや遅めのゆったりとしたテンポで波のような抑揚が多めに付き、スラーが目立つ滑らかな歌わせ方です。それが弱音での思い切った弱さとも相まり、独特の静かな感じを生み出しています。そしていつものようにバロック・ヴァイオリンの細い艶のある音が美しいです。1987年の録音です。ピノックは交響曲選集を出しましたが、後期の表題付きの有名なものをスキップして「シュトルム・ウント・ドランク (疾風怒濤)期」と呼ばれるそれより前の時期のものを選んでいます(写真下)。弦楽四重奏などでもこの頃はハイドンにとっての実り多き時代で、こういう選び方をするのは見識だと思います。 これも同じイギリスでもう少し前になりますが、ネヴィル・マリナーとアカデミー室内管弦楽団の1980年の演奏も素晴らしいです。こちらは古楽器の団体ではないですが、元々フィリップスの録音であり、潤いと艶のあるモダン弦楽器のやわらかい音が心地良く響きます。低音もゆったりとしており、ピリオド楽器のように線の細くなる傾向はありません。オリジナルの中古盤もまだ手に入るけれども、現在はニュートン・クラシックから出されています。演奏がまたバランス感覚に優れていて、マリナーとしてもよく歌っている方です。伸びやかで表情がしっかりとついており、ゆっくりな部分ではかなり緩めるところもあります。古楽器があまり得意でないという方にはお勧めです。 アダム・フィッシャー指揮のハンガリアン・ハイドン管弦楽団は全集を出しています。ハイドンはオーストリアの人ですが、当時は同じ国だったハンガリー地方の出身です。ハイドンの名を冠したこの楽団は地元ということで頑張っているようです。録音場所もエステルハージ宮殿です。奏者の中にはウィーン・フィルから来る人もあるそうだけど、演奏は真っ直ぐで活力があり、奇を衒うところのないオーソドックスなものです。ピリオド楽器ではないので弦の音は細くなりません。その分軽い感じが減るけれども、演奏自体には軽さもあると言えるでしょう。快適なテンポです。録音は1989年です。 フライブルガー(フライブルク)・バロック・オーケストラはバッハの見事なミサ曲ロ短調を演奏しているのと同じ団体ですが、2002年の新しい録音です。始まりが非常に静かなのが印象的で、そこから大きくクレッシェンドして行きます。 全体にテンポはゆっくり気味で、間をたっぷりと取った緩徐楽章の静けさが際立っています。フレージングは割合くっきりとしており、自在に伸び縮みする方向ではないですが、ときどき自由な装飾も聞かれます。音は低音の勝るバランスではなく、ゆっくりながらも輪郭ははっきりとする印象です。ピリオド楽器の弦の音が楽しめます。 ジキスワルト・クイケンとラ・プティット・バンドの2012年録音の盤も出ています。こちらはピリオド奏法の旗手ということもあり、リズムがよく区切られており、一方でゆっくりな部分では彼ららしい落ち着いた抑揚の歌を聞かせます。大変リラックスした感じを受けますので、眠いと感じる人もあるかもしれないけれども、そのおっとりとしたところが彼らの美点です。録音は優れており、バランスは低音が良く出る方向で、反響は十分にあります。 幽霊指揮者というのをご存知でしょうか。幽霊はスードニム(pseudonym)の訳語で、偽名ということなのですが、ポイント・クラシクスから出ているアルベルト・リッツィオ指揮のサン・マルコ合奏団(Musici di San Marco & Alberto Lizzio)のCDというものがあります。「ほう、ヴィヴァルディが活躍したのはサン・マルコだからヴェネツィアの楽団なのか。リッツィオは聞いたことなかったけどイタリア人だな」。そう思って聞くとこの演奏、明るさと躍動感があり、まるでヴィヴァルディを聞いているようです。いかにも太陽の国ヴェネツィアだな、と思わせるのです。メリハリがあって元気の良い面もある一方、ゆっくりになると心地良く息がつけ、大きく歌います。イタリア魂です。しかし、実はこれはどこの楽団で誰の指揮なのかが不明なのです。ドイツの音楽プロデューサー、アルフレート・ショルツという人がオーストリア放送協会から大量に録音を買い取り、偽名で売っているという事件(!)があるそうで、アルベルト・リッツィオは彼が使った名前です。ひょっとすると二流演奏家と言われる区分なのかもしれません。すると途端に、「そういえば後半はややリズムが鈍って来たような気がしないでもないが」と思えたりします。 高級オーディオについて騙してやろうと思って、カーテンの向こうに200万円のCDプレーヤーと数万円のをセットして、自称オーディオマニアに聞かせるという話はよくあります。これが案外、安い方がいいと言う事態が起きるのです。クラシックの演奏も同じであり、権威ある演奏家の名を告げて聞かせれば立派に聞こえるという事態もあるんじゃないでしょうか。良い演奏はいっぱいあり、それがいつも有名な演奏者とは限りません。詐欺師アルフレート・ショルツは褒められた売り方ではないけれども、無名で売れなかったばかりに性的虐待を受けた少年になりすまして有名になった女性作家と同じで、ある意味我々の側に虚構を突いているのかもしれません。

以上のCD、どれを買っても間違いはなく、ハイドンの優美な音楽を楽しめると思います。「朝」、「昼」、「晩」。有名な交響曲がなんかパンパカ言ってて賑やかだな、などと思っている人にはお勧めです。 INDEX |