|

バロックとヴァイオリンの最高峰 / シャコンヌ

バッハ / 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001-1006

Bach: Sonatas and Partitas for Solo Violin, BWV1001-1006

取り上げる CD 9枚:クイケン('81/'99)/ダール/グリュミオー/ムローヴァ/フィッシャー/カーラー/マシューズ/ハインリヒ 「闘争か逃走か」などと、アドレナリンの出る状況については様々言われてきましたが、オリンピック体操の金メダリスト、森末慎二氏がテレビで面白いことを言っていたのを聞きました。何でも「試合筋」というものがあるのだそうで、普段の練習ではうまく演技ができていても、いざ試合本番となるとその隠れた筋肉が突然力を発揮する。もちろん無駄な力が入って失敗するわけです。バッハのシャコンヌは、ヴァイオリニストにとってそんな試合筋を働かせるスイッチではないかと思います。重音を使うその技法は大変難度が高い。しかも古今のヴァイオリン曲中の最高峰と言われる。深みのある精神性は比類がない。これではリラックスできない方が正常かもしれません。何もそこまで力を入れなくても、という演奏もあります。 聞くだけの我々は何でも言えます。ただ、この曲が演奏者の心の状態を包み隠さず映し出すのはやはり本当だと思います。 曲の成り立ち

バッハのシャコンヌは、「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティー タ」という曲集の中のパルティータ第2番ニ短調BWV1004の5曲目です。バッハが35歳だった1720年、ケーテン時代に書かれたもので、その完成度 の高さからこの部分だけ独立して演奏されるほど有名になりました。この曲集のようにヴァイオリン一本だけで演奏される曲というと一般にはあまり馴染みがな いように思われますが、バッハはその時代の作品のエッセンスを総合した人だといわれるだけに、当時は他にも先駆けになる作品が存在していました。それらが あまり聞く機会がないことと、その後はイザイやバルトークまで無伴奏のヴァイオリン曲がほとんど作られなかったことから、独奏の作品といえばバッハのこれ らの曲が代表のように考えられています。 シャコンヌとは

一方、シャコンヌという形式は16世紀末ぐらいにスペイン文化圏に発祥したもののようで、南米に起源があるのかもしれませんが、舞曲の三拍子で変奏が繰り 返されて行くものです。バッハのシャコンヌの場合は最初の4小節を主題として、それが64回繰り返されます。オスティナート・バスと呼ばれる執拗なリズム に乗って、興奮が高まったり緩んだりを繰り返しながら徐々にクライマックスへと進んで行くそのようなシャコンヌの曲調は、どうやらセクシュアルな意味を 持っていたようで、 公の場では踊りも演奏も禁止されていたという説があるようです。しかしラテンの国スペインとイタリアで流行した後、バロック時代 にはフランスやドイツでも曲に取り入れられています。性であるということは死でもあるわけで す。二つは元型として通じ合い、ともに禁忌ともなります。パッサカリアやシャコンヌなどの、舞曲であり変奏である音楽が、人の営みを考えさせる壮大にして 深遠なテーマを現すことが多いのは偶然の一致ではないのでしょう。 演奏家たちの傾向

さて、シャコンヌの名演奏の話となると、ちょっと複雑です。というのも、この曲の演奏には大きく分けて二種類あって、評価される方はどうも好みではない側のように思えるのです。そうなると幾多の名盤を外すことになります。聞いていてつらいのです。理由は 様々で、力が入り過ぎていたり攻撃的だったりして、流れの中にない感じがするものがあります。感情的に深刻で、何かトラウマティックな記憶を手繰りながら 重いフレーズに分割して行くようなのもあります。シャコンヌはそういう曲なのでしょうか。一方で、必ずしも楽しい種類だとは言いませんが、自発的で生きい きとした感情の流れを感じさせる演奏もあります。何だかまたもやディオニソスとアポロの戦いのようですが、シャコンヌを取り上げる以上当然触れるべき演奏 に触れない言い訳をここでしておきます。  Bach Chaconne Sonatas and Partitas for Solo Violin BWV 1001-1006 Sigiwald Kuijken (vn) '81  Bach Chaconne Sonatas and Partitas for Solo Violin BWV 1001-1006 Sigiwald Kuijken (vn) '99 バッハ / シャコンヌ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV 1001-1006 ジキスワルト・クイケン(ヴァイオリン) 最初はバロック・ヴァイオリンから始めましょう。クイケンは古楽演奏のパイオニアで、このシャコンヌも81年の旧盤は バロック・ヴァイオリンとしては事実上最も早い時期に話題となり、新時代のスタンダードとして評価が高かったものです。彼は兄弟たちとバンドを組んで室内楽を色々録音しています。それらは 「クイケン・ブラザーズ」の演奏として有名ですが、多くは大変リラックスして音楽を 楽しむような、家族的な雰囲気があります。音楽のささげもの、ハイドンやモーツァルトの四重奏など、美しい楽器の音とあいまって愛聴盤となっています。 1700年頃のミラノで 作られたジョヴァンニ・グランチノの楽器を用いているこのシャコンヌも、倍音のきれいさがバロック・ヴァイオリン特有で楽しめます。少し気になるのは、こ の曲については彼の他の室内楽の演奏といささか波長が異なるように思えるところです。試合筋が出たとまでは言いませんが、何でしょうか。 まず全体の傾向ですが、 後の世代のポッジャーなどでも同様に感じられることとして、ピリオド・アプローチ特有のアクセントがあげられます。弓の入りが弱く、途中で強く当てて音を 大きくし、終わりがけに力を抜くという山なりの音圧で一つの音譜を弾きます。音譜の継ぎ目で弓を弦から離して響かせる手法が含まれる場合もあります。この クレッシェンドとデクレッシェンドを同一音程の中で行う技法は歌ではメッサ・ディ・ヴォーチェと呼ばれる抑揚で、60年代に発して70年代に市民権を得た 古楽の流行とともに復興され、最初はヴァイオリンなどの弦楽器から、後に器楽全般に広まりました。アーノンクールやブリュッヘンといった古楽演奏の指揮者 たちでお馴染みであると同時に、クイケンご本人もその運動の中心にいました。これは18世紀以前は語るように弾かれていたという学問的研究により、歌のテ クニックが参照されたという面もあるでしょう。また、当時の弓は今とは反対側に反っており、張力の弱い弦とともに山なりの強弱をつけるのに適していたということもあります。そして何より、現代のようにすべてにわたってビブラート* をかけるような習慣はバロック時代にはなかったのであり、その分このメッサ・ディ・ヴォーチェ式に表情をつけていたとも考えられたようです。 *弦楽器のビブラートについては一括りにできない問題があり、ソロのヴァイオリン では18世紀にすでに多用されていた一方、オーケストラでの弦楽パート全般での使用は20世紀に入る前後からだとも言われます。そして歌曲と器楽とではも ちろん、同じ問題として論じられないところがあります。 しかしすべてのピリオド楽器の奏者が一様に顕著なメッサ・ディ・ヴォーチェでやっているわけではないようで す。クイケンはその強弱以外にも角のあるフレージングであったり、時折途切れるような進行であったり、あるいは途中から駆け足になるようなテンポだったりと、モダン楽器の伝統的なやり方とは違うことを示しています。それが少しせわしない運びに聞こえる部分もあるのではないかと思います。そしてその形に現れた部分と心とは切り 離せなくもあるのですが、必ずしもピリオド奏法のせいだとは言えないところで、ここでの彼は何と言うか、見開いた目を閉じない人のようです。奏法へのこだわりがそうさせているのでしょうか。意識しないかすかな怒りなのか、あるいは何かへの苛立ちや焦りなのか。考え過ぎかもしれません。真剣で勢いがあると感じる方もいらっしゃるでしょう。 99年には再録音をしていますので、そちらもじっくり聞いてみました。録音はその新しいものの方が反響が長く付いています。使っているヴァイオリンは旧録音のときと同じものです。出だしの音の扱いは旧盤とよく似ているように聞こえます。しかしややテンポは遅くなっているようで、流れも滑らかになって力が抜けています。18年間にソロイストとしての名声も不動のものとなり、落ち着いてきたのかもしれません。ピリオド語法もこなれていて良い演奏だと思います。このCDはバロック・ヴァイオリンでシャコンヌを楽しむのに最適だな、と考えました。そしてそうやって聞き進んで行くうちに気づいたことは、旧盤のときとは趣が違うものの、やはりかすかに胸の痛みを感じるということです。これも気のせいかもしれませんが、シャコンヌという曲はこういう感覚を隠さずに伝えてくるところがあります。短調の曲だからではありません。前の演奏ではそれがかすかな苛立ちのような感覚として響きました が、今回は少し諦めが混じったような悲しい感覚です。個人の主観以上のものだと証明することはできないですし、そういう感情表現も人の普遍ですから悪いわけでは全くないのですが。  Bach Chaconne Sonatas and Partitas for Solo Violin BWV 1001-1006 Lucy van Dael (vn) バッハ / シャコンヌ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV 1001-1006 ルーシー・ファン・ダー ル(ヴァイオリン) これもバロック・ヴァイオリンで す。ルーシー・ファン・ダールはオランダの人で、ブリュッヘンが率いる18世紀オーケストラのコンサート・マスターです。ナクソスからCDが出ています。 まず楽器ですが、彼女が用いているのは 1650年頃のアマティではないかという話があります。しかしCDには記載されていません。ナクソスとのコピーライトの問題であるという話も聞きましたが、よく分かりません。基音が目立つかなり太い音色に録音されています。オーディオ・ファイルに人気のチャンネル・クラシックというレーベルから出ているポッジャーの録音は若干メタリックな細い音を聞かせていました。一方このファン・ダールはちょうどそれと正反対に高域成分があまり鋭くならないもので、幾分モダン楽器寄りの音に聞こえま す。強い音で、前述のクイケンよりも太く感じます。 弾き方ですが、クイケンの旧盤もそうでしたが、区切り方によって訥々と語っているように聞こえます。やはり「話すように弾かれるべきだ」という古楽のセオリーにしたがっているのでしょうか。そして全体に重めのリズムで進行して行き、途中からスタッカートになるような変化の組合せもあります。学究的姿勢とは直接関係ないでしょうが、速く弾くところも含めて彼女の場合は軽い感じではありません。音色と同じような太さが演奏にも出ていると言ったらよいでしょうか。静けさを感じさせる方向ではなく、よく響かせます。 クイケンやポッジャーと同じように、やはりピリオド奏法特有の山なりの音(前述のメッサ・ディ・ ヴォーチェ)が長音譜で出ますが、面白いのはそういう具合に一見同じ手法を用いているにもかかわらず、受ける印象は違うということです。この人には独特の強さを感じます。怒りとか悲しみとか、そういう感情はありません。精神的に安定しており、それがぐいぐいと引っ張る性格の力強さと感じられます。具体的には、ゆっくりフレーズを延ばしておいてから手早く片づけるようなところ、速いパッセージに入ると音の角を少し投げやりなように響かせながら走って行くところがそう感じさせているのかもしれません。細かいことを気にしない性格を思わせますが、頼り甲斐のある正直な人かもしれません。ナイーヴなクイケンとどちらが好きかは人によるでしょう。何だか男性と女性の強さの質の違いを見せられてる感じでもあります。  Bach Chaconne Sonatas and Partitas for Solo Violin BWV 1001-1006 Arthur Grumiaux (vn) ♥ バッハ / シャコンヌ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV 1001-1006 アルトゥール・グリュミ オー(ヴァイオリン)♥ わが国ではいつも「美音」で有名なベルギー人のグリュミオーです。どうしてそういう決まった言い方が定着 したのかは知らないのですが、「世界一のビブラート」という表現は世界中で言われるようですので、そこから来ているのでしょう。確かにこの人の音は美しく、ベートー ヴェンのヴァイオリン協奏曲など、最新録音でもないのにこれ以上はありえないというほどの音色です。ただ、音がきれいだから演奏に深みがない、表面的だという評価はいただけません。シャコンヌでは特にそうです。他に評価の高いものがあるこの時代の演奏の中でも、この人のはベストです。 61年の録音です。まず、出だしはあまり力を入れないで始めます。間の取り方に余裕があり、後の展開が頭に入っているのだろうという自然さです。途中、つなぎの変奏ではポーカーフェイスな運びもあります。こうした部分が何気ないために、なんだ大したことないじゃないかと思われてるのかもしれません。しかしそれは彼の隙のない設計なのです。駆け足になるところがやってくると、よどみなく流れる様はそのまま感情の揺れを感じさせます。その自在な進行の中での重音のふくよかな美しさはどう形容すればよいでしょうか。グリュミオーのシャコンヌは精巧な建築物のようです。それでいて計算によって水を差されることなく流麗に響きます。後述するユリ ア・フィッシャーの運びにもこういう巧みな設計と自然な流れの組合せがありますが、彼女がグリュミオーを研究したのではないかと思うほど、それは完成されています。そして擬似的なポリフォニーによって低音と高音が別々のメロディーを奏でているように聞こえる最初の山の部分は非常に鮮烈です。痛く弾かないからといって圧倒されないという理屈はありません。至福のシャコンヌです。  Bach Chaconne Sonatas and Partitas for Solo Violin BWV 1001-1006 Victoria Mullova (vn) ♥ バッハ / シャコンヌ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV 1001-1006 ヴィクトリア・ムローヴァ(ヴァイオリン)♥ ロシア出身のムローヴァはレオニード・コーガンに師事し、80年にシベリウス国際コンクール、82年にチャイコフスキー国際コンクールで優勝しました。そして83年にフィンランド経由で亡命し、恋多き人で三人の子供はそれぞれ父親が別だなどと身の上も色々と言われる花のある演奏家です。美しい人はジャケットでも輝いてきましたが、ベートーヴェンの大公トリオでは1723年のストラディバリ・ジュールズ・フォークを弾いてきれいな音を出していました。その曲の愛聴盤でもあるのですが、演奏は滑らかでありながら節度のある歌が特徴で、逆にいえば非常に個性的だというわけでもないと感じていました。したがってシャコンヌは試聴するまで、 正直いってあまり期待していませんでした。 ところがこれから取り上げる二人と合わせて、私の中でこの曲の演奏のベストスリーに入ってしまいました。彼女は亡命後の活躍からしばらくして、ガーディナーやアーノンクールらと古楽演奏に取り組むようになったそ うです。今回はその成果を生かしたシャコンヌ録音だったよう で、ここではバロック・ヴァイオリンの仕様になっている1750年製のG・B・グァダニーニとワルター・ バエルビエロ製のバロック・ボウを使用しています。2007年録音でオ ニックス・レーベルです。 大変個性的な演奏です。 クイケンらの正統(?)ピリオド奏法的なアプローチでもなく、モダンの弾き手たちとも異なるもので、以前の彼女の雰囲気とも違っているように感じます。音色はルーシー・ファン・ダールほど太 くはないですが、バロック・ヴァイオリンにしてはあまり細身ではない音です。始まりは短く区切るフレーズで走らずにじっくりと進めて行きます。 そして少しずつ変化を付け、軽いスタッカートとテヌートの何気ないスイッチは自在で遊びが感じられます。古楽器演奏ではありますが、ピリオド奏法のひとつの特徴である例のメッサ・ ディ・ヴォーチェ様は彼女の場合それほど顕著ではありません。速くなるところでは瞬時に高まりますが、あまり熱くなる様子はなく、抑えた感じがしま す。ムローヴァは理知的な人なのだなと初めて知りました。全体に何気ない雰囲気があるせいか、シャコンヌが難曲に聞こえません。それでも前半の山であるポリフォニックな短い往復の変奏でギターのようなトレモロのもやがかかったり、激情的ではないながらももつれながら高まったりする様子を聞いているとだんだんと入り込んで行きます。どう表現したらいいのか悩むのですが、「自分の音を聞いている人」という感じでしょうか。出た音を味わいつつ聞きつつ進めて行く仕方は内省的で、一つひとつをじっくり考えてるようです。あるいは独り言というか。ともかくグリュミオーや後であげる二人のような流麗さはなく、歌というよりもそっと語りかけてくる演奏です。それは決して他では得られない魅力です。  Bach Chaconne Sonatas and Partitas for Solo Violin BWV 1001-1006 Julia Fischer (vn) ♥♥

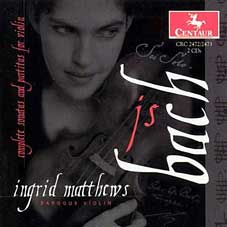

バッハ / シャコンヌ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV 1001-1006 ユリア・フィッシャー(ヴァイオリン)♥♥ ヴィヴァルディの四季の項でも書きましたが、83年生まれのドイツのヴァイオリニストで、十代でユーディ・メニューイン国際コンクールなど8つのコンクールを受けてすべてで優勝し、そのうちの3つはピアノによる受賞だったという才能です。ピアノとヴァイオリンの両方で才能を発揮した人は前述のグリュミオーもそうで、彼はピアノでも学校で首席だったようです。四歳でヴァイオリンを始めたのも同じです。 一方で、コンクールの優勝者でもあるフィッシャーは両方の楽器を演奏するコンサートも開き、DVDも出て話題になりました。そのときピアノでは指を傷めないように気をつけていたという話なのでヴァイオリンが本命なのでしょうが、なるほど鍵盤楽器にはそういう危険もあるのかと変な感心もしました(そのピアノの腕前はグリーグの協奏曲のページで触れます)。ヴァイオリンの方が体が片方によじれて苦しいんじゃないかと思うのですが。 この人もムローヴァ以上にゴシップの罠にかかりそうなほど多くのものに恵まれてるように見えます。昔大指揮者と噂の立った人をはじめ、美しきヴァイオリニストという存在はディーヴァ(歌姫)同様、何かと周囲を振り回す磁力を持っているようです。しかし技巧派のジャケ買いタレントも活躍する中、ユリア・フィッ シャーは「また騒がれてるただの神童」ではなく、技巧だけではない天性の感覚を持ったアーティストだと感じます。シャコンヌは2004年の録音ですからユリアは21歳だったわけで、この年齢にして圧倒的な完成度を見せ(これも毎度聞く台詞ですが)、この後どういう風に歳をとって行くのかと思ってしまいます。レーベルはペンタトーンでゴールドCDです。 使用楽器の1750年製ジョバンニ・バッティスタ・グァダニーニというのは怪しくも製作者と製造年がヴィクトリア・ムローヴァの楽器と同じです。こちらはモダン仕様になっているようですが、音は大分違い、繊細な倍音成分が美しく響きます。グァダニーニはストラディバリウスの工房の後継者を名乗っていたとのことで、音色はよく比較されます。 長くなりますが逐次的に見てみましょう。最初の主題はかなりスローでやや引きずるようにして入ります。この表情はグリュミオーと同様、後での盛り上げを意識してセーヴしているのでしょう。違いはいっそうの遅さですが、そのせいで冷静を装いながらも彼女の方が最初からやや浸り気味に聞こえます。フレーズの終わりで重音から単音へ移る箇所も、多くの奏者とは反対に前を延ばしておいて後ろが残ったように弱くするなど、表情に工夫があります。 続く変奏も走らず、十分に間をとってリズムも一定です。凡庸だと言う人はこういう部分を聞いているのかもしれませんが、そんな無表情から急に燃え上がって強く突かれる一音がいやらしいほどドキッとしたりします。テクニシャンなのか、感情のおもむくままなのでしょうか。全体の時間はグリュミオーが13分13秒、ムローヴァが13分33秒、この後取り上げるイリヤ・カーラーが13分 46秒で、フィッシャーは15分40秒ほどかけていますので、かなり遅い部類に入ります。 そして時間にして3分30秒あたりの小さな盛り上がりに向けて徐々に興奮を高めて行き、その後は伸び縮みするテンポが自在になります。 これは彼女の大きな特徴ですが、波のように速度を揺らします。 そうしているうちにシャコンヌ前半の最も印象的な部分に差しかかります。前半の山場のひとつは全曲の三分の一ぐらいのところで下降の三連音が何度も繰り返された後、低音弦と高音弦を往復することで別のメロディーを奏でているように聞かせる擬似的ポリフォニーの部分だろうと思います(5分15秒〜)。むせび泣くような音を立てながら徐々に感情の高まる煽情的なパッセージで、ここをどう処理するかが楽しみになります。 静かなさざ波に始まり、徐々に高まって行きます。ユニークなのは途中で高音弦に飾りを付けているところです。これで大きくリズムが変わります。口真似すると漫画のようですが、ンチャ・ンチャだったものが、ンーチャカチャー・ンーチャカチャーというように高音側が一音から三音に増え、かと思えばその後で二音に区切ったンーチャチャ・ンーチャチャというバリエーションもありで、自在に変化させています。即興が当たり前な時代の 曲ですから驚くことでもないですが、楽譜通りという奏者が多いなかで、このキャリアでやりたいようにやってる様には堂々とした自信を感じます。そしてゆっくりのところで思わず手に力が入り、クライマックスの後は見事にハモる美しい重音で締め括られます。その後は最初の主題に戻りますが、鮮明な夢の後の脱力感のようです。 7分45秒が真ん中です。心地良いまどろみの中、夢の続きを見るような長調に転じます。シンメトリックに配置された後半の山場に来ると、今度は思い出を懐かしみ、至福の記憶に酔うように弾きます。それから短調に戻ると重いアクセントを付けながらピアニッシモで大変遅いところが出てきます。また大きな波がやって来るのかと思わせますが、抑えた興奮のままです。煩雑なのでこれ以上の説明はやめておきましょう。 楽しみにしていた物語を、終わってしまうのを惜しみながら見たり読んだりすることがあるでしょうか。彼女の演奏では興奮を敢えて抑えているようなところがあります。冷めるときも一気に行かないよう抑えて持続させます。その結果として水面下でかえってエクスタシーが高まる情熱の形を見せます。世間を騒がせるカルメンとしてどうかは知りませんが、曲の中では悩ましいディーヴァに振り回されることになります。振り回している本人は我を忘れることがないのか、興奮して欠けてしまうような音はなく、全ての音がクリアに鳴っています。後半部分に曲としてこんなに色々な展開があっただろうかと驚きます。終わりでまた最初の主題に戻って来るときには前より一段と遅くなっています。そして最後の音が来ますが、非常にゆっくりと、誰よりも長くハモらせながら消えて行きます。 聞き終えて、この感覚は何に近いのかと考えてみました。ひょっとして恋でしょうか。  Bach Chaconne Sonatas and Partitas for Solo Violin BWV 1001-1006 Ilya Kaler (vn) ♥♥ バッハ / シャコンヌ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV 1001-1006 イリヤ・カーラー(ヴァイオリン)♥♥ このイリヤ・カーラーというロシアの演奏家、経歴のわりに知られていないのではないでしょうか。81年にパガニーニ国際コンクール、85年にシベリウス国際コンクール、86年にチャ イコフスキー国際コンクールで1位を取っています。三大コンクールで優勝というのはあり得ない快挙だと思うのですが、その後体制の縛りがなくなってもメジャー・レーベルと契約する様子もなく、CDは香港ナクソスから出ています。ナクソスは廉価版で有名ですが、香港在住のドイツ人、クラウス・ハイマンが契約料の高くない演奏家を発掘して録音しているところです。ジャズのレーベルであるECMのアイヒャーと同様目利きで、レベルの高い演奏をいい音で収録しているので廉価と馬鹿にするなかれです。最近はウェブでの販売が好調で、図書館などの公共事業でシェアを拡大し、個人向けダウンロードでも他を圧倒していると聞きますが、それにしてもこの三冠王カーラーは、いくらハイマンの方針に賛同しているにせよ、ユダヤ系でもありながら音楽ビジネスの慣例に乗ってないかのようです。モスクワ出身で、ムローヴァと同じレオニード・コーガンに師事し、今はアメリカの大学の教授です。ロシア人ですが、ロシア的ステレオタイプでいう力技や感傷にも全く縁がありません。 使用楽器は1735年製グァルネリ「ゼンハウザー」だろうと思います。ナクソスはこういう情報を載せないのですが、カーラーが普段使っているのは貸与されたその楽器だからです。区分としては後世の改造を経たモダン楽器になります。グァルネリはストラディバリに比べて一般的には太めで低音寄りだとか「渋い」などと言われることがあるにもかかわらず、彼のは高域の倍音成分が豊かに聞こえます。ふくよかな上に大変繊細な艶が乗っており、非常に美しいです。生でも聞きましたが、こんな音でした。残響はやや多めの、バランスの良い優秀録音です。 全体のテンポは中庸ですが、最初はややゆっくり入って音譜を延ばし気味に弾きます。じきに音の最後を短く切るように変化させ、表情にコントラストを付けます。後からの盛り上がりを意識して敢えて最初に訥々と語るような考えはなく、常に引っかかりなく力を抜いて滑らかに流して行きます。ユリア・フィッシャー同様そういう部分をつまらないと感じる場合もあるかもしれませんが、全体に行き渡る呼吸を感じてみて周辺視するといいますか、俯瞰する目で見ると、普通に聞こえながらも繊細な息づかいに気づいてもらえるのではないかと思います。決して誰にでもできる「普通」ではありません。 一言でいうと自由な演奏です。古楽器奏法の縛りもなければ、大曲を意識した緊張もありません。 どのように弾いてそうなるのかを言わないと空っぽの文学表現になってしまうので邪魔くさいけど少しだけ具体的に書きます。 例えば最初の主題の後に続く変奏では、ユリア・フィッシャーでもそうでしたが、何気ないところから急に揺らしをかけて感情が高まる部分が全く自在です。ユリアほどセクシュアルな感じはありませんが、強烈でありながら気負いがありません。一つの小節の中で強調して延ばす音をどこに置くかを小節ごとに変える仕方も法則に縛られず、興の乗るがままです。スラーも滑らかにしたくなったからするという感じです。 前半の見せ場である、低音と高音の交代が連続するポリフォニックな部分は、速めのテンポで軽々と弾くために正に二人が別々に歌っているかのように聞こえます。その後半ではユリアとはまた違った高音弦側の装飾によってリズムを変え、情感を高めます。 真ん中で長調に転じた後では、フレーズの後ろ側を延ばすルバートの妙が光ります。前半とシンメトリーになった後半の山場であるポリフォニックな変奏部分では、やはり高音弦に独自の飾りを加えながら、今度は粘りで魅せます。 抑えることなく非常に速く疾走するパッセージもあり、そこも軽々と弾いています。ムローヴァは語りかけてくるように弾くことでシャコンヌが難曲に聞こえなかったのですが、カーラーは語るのではなく、どんなときも歌を失わず、やや距離を置いて流れを楽しんでいるようなところが難しい曲に聞かせません。あまり上手に弾け過ぎて引っ掛かりがないと人気も出ないということがあるでしょうか。 「テキストの快楽」という表現で文学作品のあり方を論じた人がいましたが、作品というものは、完成してひとたび作者の手を離れたら、もはやどういう文脈で書かれたかは問題ではなく、読み手によってその意味を再創造されて行く、そんな話だったと思います。作者の意図を次の中から選べという試験の反対です。 バッハでいうならば、ニ短調のシャコンヌにはバッハが込めた感情のプログラムがある、そう普通は考えるところですが、バッハがそこで何を言いたかったかは別として、ヴァイオリニストが自由に自分の考えや感情を入れて創りあげて行くわけです。イリヤ・カーラーのシャコンヌは決して重くありません。苦しさ悲しさなどという短調に付随するように思われている要素を超越してしまい、愉悦に満ちています。フィッシャー盤と甲乙付けがたいですが、 大人の安らぎに満ちていて聞き終えた後に心地良いという意味では一番でしょうか。普通に見える偉大な演奏です。  Bach Chaconne Sonatas and Partitas for Solo Violin BWV 1001-1006 Inglid Matthews (vn) ♥♥ バッハ / シャコンヌ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV 1001-1006 イングリッド・マシューズ(ヴァイオリン)♥♥ アメリカのレーベルで、ヴァイオリニストも日本ではさほど知名度が高くないということもあり、しばらく見 逃していた盤ですが、これがいいのです(逆に珍しいもの狙いという感覚はありません)。好みはあるでしょうけど、ピリオド楽器でやるシャコンヌとこの無伴 奏の曲集でベストかもしれません。力で押して来るような気迫こそが一番という方にはお奨めしないし、大声でなくても届く人に是非聞いていただきたいような種類ではあります。でも、それだからこそじっくり味わえるなかなかない演奏であり、最近は もっぱらこれをかけたいと思うことが多くなりました。 イングリッド・マシューズはターフェルムジーク・バロック管弦楽団などで活躍し、94年には古楽器の楽団、シアトル・バロック(「パッヘルベルのカノン」)を設立した人です。 曲線のある演奏というか、独特の間合いで瑞々しい運びです。ピリオド楽器の演奏なのでそのマナーではあるのです。間を空けつつ進めるようなフレージング は確かに聞かれます。ボウイングももちろんピリオド奏法です。でも途切れるような尖った感じではなく、流れがあります。ルーシー・ファン・ダールやヴィク トリア・ムローヴァなどよりも節での引っ掛かり感自体が少ないと思います。古楽の解釈もこういう方向なら大賛成です。だからといって最近の新しい古楽の解釈だというよりも、これは この人の性質なのだと思います。 情感がこもっていて決してダルにはならないという意味で一定のテンションを維持していますが、このヴァイオリニストの魅力はやはり落ち着いて味わいつつ進め るような波長でしょうか。乗って来ると大声の叫びにはならないけれども、真摯な情熱に満ちていて心を打たれます。一方で歩を緩めるところでの処理や弱音に 沈む扱いがそうした強い部分とのコントラストを成しています。ユリア・フィッシャーのようなロマンスの香りがする情熱ではなく、もっと大人のそれであり、 イリヤ・カーラーのようにさらさらと淀みなく流れるというよりも内省的な静けさに満ち、穏やかで自在なためと流れがあります。何気ないけれども一つひとつの音の処理に繊細な感 性が光っています。 1997年米セントー・レコーズ(Centaur Records)がアイオワの教会で録音しています。倍音が繊細できつくならず、実に良い音です。その点でもベストと言ってよいでしょう。  Bach Chaconne Sonatas and Partitas for Solo Violin BWV 1001-1006 Transcriptions For Viola Da Gamba Susanne Heinrich (va da gamb) ♥♥ バッハ / シャコンヌ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV 1001-1006 ヴィオラ・ダ・ガンバによるシャコンヌ スザンヌ・ハインリッヒ(ヴィオラ・ダ・ガンバ) ♥♥ このシャコンヌの記事は大分昔に書いたものですが、最近になって大変素晴らしい演奏を知りました。ヴィオラ・ ダ・ガンバによるものです。これまでもユリア・フィッシャーやイリヤ・カーラーなどに感動してきましたが、数あるこの曲のパフォーマンスの中でも一、二を 争う名演ではないかと思います。これほど自然にして味わい深い演奏もそう滅多とあるものではありません。この楽器の音色がまた素晴らしく、シャコンヌは ヴィオラ・ダ・ガンバのためにあったのかもしれません! ガンバ奏者、スザンヌ・ハインリヒという人。2017年現在では英アマゾンでこの CD が買えるもののそれ以外のタイトルは探し難く、日本のアマゾンはダウンロードのみのようです。ドイツ人で、ニュルンベルクのマイスタージンガー音楽学校と フランクフルトの州立音楽アカデミーで学び、今はロンドンをベースに教鞭をとっているということです。1993年に結成されたオックスフォード大の古楽バ ロックのバンド、シャリヴァリ・アグレアブルのメンバーであり(2008年まで)、また、以前に所属していたレイチェル・ポッジャーのことがよく話題にな る1991年結成の古楽バロックのカルテット、パラディアン・アンサンブルの現在のメンバー(1995年から)の一人です。ヴィーラント・クイケンと一緒 に学んだようですが、古楽奏法運動のパイオニアたちの演奏がときにその語法にこだわって形式的に聞こえることがある一方で、彼女の演奏には曲本来のあるべ き息遣いが感じられます。長い間古楽奏法を呼吸してきたと本人も言っていますが、ここまでこなれてくるとピリオド奏法も完全に表現の一つといっていいので しょう。新しい世代なのか、もはや歴史的な考証の主張ではなく、本人の抑揚だと思います。 トランスクリプション(編曲)・フォー・ヴィオラ・ダ・ガンバとタイトルにもあるように、バッハの無伴奏の作品を古い楽器であるバス・ヴィオール=ヴィ オラ・ダ・ガンバで演奏することが眼目ながらパオロ・パンドルフォのように素直にチェロ組曲ではなく、ソナタとパルティータ第 1巻のヴァイオリン曲の方の編曲です。イ短調のソナタ第2番 BWV1003、シャコンヌを含むニ短調のパルティータ第2番 BWV1004、ホ短調のパルティータ第3番 BWV1006 の三曲を取り上げており、CD の80分枠に収めるために繰り返しの一部をカットしたと書かれているように、全集ではない一枚ものです。他の弦楽器の曲をバス・ヴィオールで演奏すること は、楽器を知らない人間にとっては単に音程を移動させるぐらいに思えて簡単に感じるかもしれませんが、実際は様々な難しさがあるようで、自身の体験をライ ナーノートで述べています。フランス組曲風に弾くアイディアなどにも触れられており、その是非は私には分かりませんが、興味深いものです。リュートやギ ターなどとは違って今回のこの企画は珍しいですが、長く温めてきたもののようです。 モダン楽器の演奏家たちが感興ににまかせて弾いていた自由さと、古楽演奏のゆったり伸び縮みするリラックスした一面を併せ持っています。バッハでゆった りした方の代表としては、ヤープ・テル・リンデンのチェロ組曲の旧録音の演奏やガンバ・ソナタなどが思い浮かびます。微細な揺れと強弱がありながら全体に ゆったりと流れて行きます。しかしスザンヌのこの演奏にはそれだけではない熱も感じます。基本のボルテージが高く、短いアーティキュレーションでぐっと目 覚める感じがするのです。そういうところでは現代ヴァイオリンで弾いているユリア・フィッシャーなどの高まって行く感じと似ていなくもありません。ヴィオ ラ・ダ・ガンバ自体がバッハの瞑想的な曲想に相応しいと本人が述べている通り、基本はこの楽器特有の静けさに満たされており、間をたたえた自然体で伸びや かに鳴らしているのですが、高鳴りと静まりの間で自在に速度と強さを変え、ときにストレートにこみ上げて来るものがあって胸が熱くなります。この生きた古 楽のバッハは何にも代え難いです。ぜひ無伴奏ヴァイオリンの残り全曲、すでに先例があるけれどもチェロ組曲のヴィオラ・ダ・ガンバ版、そしてオリジナルの ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタも聞かせてほしいものだと思います。最近はちょっと低い音の弦楽器、ヴィオラやバロック・チェロ、特にヴィオール奏者にいい 味を出してる人が何人も出て来ているようですが、レーベルの政策もあってかバッハの有名曲を出す前にもう少し珍しいレパートリーを狙うことが多いようで す。このスーザン・ハインリヒも例外ではなく、これ以外ではヴィオラ・ダ・ガンバの名手で古典派時代のドイツの作曲家、カール・フリードリヒ・アーベル や、17世紀イギリスの傭兵にしてヴィオール奏者だったトバイアス・ ヒュームなど、意欲的な作品を取り上げています。 2012年グロスターシャー・トッディントンの聖アンドリュー教会での録音ということですが、プライベート・ レーベルでしょうか。紙ジャケットの裏にはダ・ガンバ100という名前があり、サイト(www.dagamba.com)を見るとスザンヌ・ハインリヒ本人のページのようです。ブックレットにはハイペリオンから出している二枚の CD の宣伝も載っています。最近の録音技術の完成度の高さと楽器一つということもあって、この楽器本来のくつろげる音色が堪能できる大変良い音です。配信されている MP3 で聞いても魅力的でしょう。 使用楽器は BWV1006 が7弦のM・コリションを元にボブ・アイランドが製作したもの、BWV1003 と1004 が17世紀の無名の6弦の楽器をコピーしたメリオン・アトウッド製作のものということです。 INDEX |