|

ベートーヴェン / 交響曲第5番「運命」

Beethoven: Symphony No.5 in C minor op. 67

取り上げる CD 23枚:フルトヴェングラー(BPO)/トスカニーニ/ワルター/クレンペラー/カラヤン/モントゥー/ブーレーズ/フリッチャイ /ショルティ /イッセルシュテット/ハイティンク/クライバー(カルロス)/セル(コンセルトヘボウ)/ラトル(VPO/BPO)

/アーノンクール('90/'15)/ヤルヴィ/ティルソン・トーマス/ヤンソンス/ロト/サヴァール/マナコルダ

ベートーヴェン。何よりもまず、怒髪天を突くあのもじゃもじゃ頭で怒ったような表情の肖像画を思い浮かべます。でもあの大胆な髪型は当時の民主的な考えの人たちの間の流行であり、タイタス・カット(ローマ皇帝「ティトゥス」に因む)というのです。絵はちょっと伸びているけれども。フランス革命後に主にフランスで流行ったもので、それまでの貴族の高く結い上げたスタイルやかつらに反抗して地毛を短く切った形です。特にギロチンにかけられる前の短髪からイメージされたもののようで、人類の平等を信じるベートーヴェンらしいとも言えます。実際ベートーヴェンはバッハやモーツァルトとは違い、かつらを被らず地毛で通しました。その残された髪の DNA 分析では B 型肝炎を長く患ったことやアルコール依存症が分かるようだけど、あの肖像画で真っ先に思い出す曲となると、交響曲第5番「運命」かもしれません(実際には赤いスカーフのシュティーラーの絵はもっと後、ミサ・ソレムニスの頃のベートーヴェンです。上の画像はベートーヴェンが四十一歳の時に取ったライフ・マスクを基にデジタル処理したものです)。

その「運命」はヴィヴァルディの「四季」と並んでクラシック音楽としては最も有名で、この分野に興味のない人でも知っています。冒頭の「ジャジャジャジャーン」は劇的な出来事の効果音として使われ、バッハの「トッカータとフーガ」の出だしと双璧です。バッハの方は「しまった!」というようなやばい事態に限るけど、「運命」の場合はもう少し広い意味で、深刻な状況にも、単に物事が変化するさまにも適用されるでしょうか。そもそも最近はそういう使われ方はしないかもしれません。どうでもよいことながら、サプライズの前に言って盛り上げる言葉「ジャジャーン」も仲間であり、そちらは韓国語でも「ジャーン!」、英語では「タ・ダー!」でしょう。ただし英語では「運命」の出だしを ta-ta-ta-dah などとは言うかもしれないけど、それは単に音を表す言葉であって意味がないのが普通です。これは英語のオノマトペ(オノマトピア)にはそもそも擬態語が含まれず、音そのものをなぞる擬態語は幼児語を除いて稀なのであって、通常動詞一つで表す(sizzle 等)ことから来る習慣の違いでしょう。

表題について

それと似た話かどうか、「運命」というタイトルも日本でしか通用しません。国際的には「第5交響曲」という言い方になります。じゃ、どこから「運命」のタイトルは来たのかというと、ベートーヴェンの弟子であるシンドラーという人が師にその冒頭四つの音の意味を尋ねたところ、「運命はそうやって扉を叩くのだ」とベートーヴェンが答えたと語ったからです。なるほど、ぴったりな気がします。ならば「運命」で良さそうなものなのに、このシンドラーという人、常態的に嘘をつくイソップの狼少年だったので、彼の言ったことはたとえ本当であったとしても皆嘘ということになってしまうのです。

作曲時期

作られた時期は、着手こそ1804年ながら、主に1807〜08年頃、次の第6番「田園」と並行してだっただろうとされています。この5番と6番は同じ1808年の演奏会で初演されています。12月の寒い時期で聴衆の受けは悪く、その後挽回して人気曲となりました。1808年と言えばベートーヴェンは三十七、八歳(12月生まれなので単純引き算になりません)。ロマン・ロランが「傑作の森」と呼んだ充実の中期ということになります。「傑作の森」と呼ばれる期間は、1802年に難聴によってハイリゲンシュタットの遺書を書いた困難な時期を乗り越えた後、1804年から14年の十年間を言います。三十三、四歳頃から四十三、四歳頃までです。交響曲では「英雄」(3番)から第8番までの間に当たり、多くの名曲が生み出されました。ピアノ協奏曲だと4番と「皇帝」(5番)、ヴァイオリン協奏曲もそうだし、「レオノーレ」、「コリオラン」、「エグモント」などの序曲、チェロソナタの名曲第3番、弦楽四重奏曲では「ラズモフスキー」(7〜9番)、「ハープ」(10番)、「セリオーソ」(11番)、ピアノ三重奏では第5番から有名な「大公」(7番)、ピアノ・ソナタになると22番から「熱情」(23番/この「運命」と共通する四音の動機を用いています)、「告別」(26番)を含んで27番までということになります。

三十七、八歳頃はどんな生活だったのでしょう。二十二歳から後は死ぬまでウィーンで生活していたので、場所はウィーンです。今で言う ADHD ではないかと疑われているベートーヴェンは爆発的癇癪持ちに加えて部屋を片付けられないところがあり、足の踏み場もないほど散らかると引越しをするということで、なんとウィーンにいる間に79回も家を変わったそうです。その中でもこの頃は気に入って何度も住んだ(1804〜15年にかけて)パスクァラティ・ハウスでした。パスクァラティ男爵の持ち物だった家で、今はベートーヴェン・ハウスの最も重要とされるところであり、博物館となっています(生家であるボンのを除いて。ハイリゲンシュタットの遺書の家も記念館になっています)。ウィーンの中心街、第1区にあってウィーン大学の向かいです。古い城壁の上に建った5階建ての建物で、ベートーヴェンはその眺望を気に入っていて最上階を選んでいます。ここで作曲された曲も多く、建物の看板によると交響曲の4、5、7番、オペラ「フィデリオ」、レオノーレ序曲第3番、ピアノ協奏曲第4番、ヴァイオリン協奏曲、弦楽四重奏曲「ラズモフスキー」と「セリオーソ」がそうだということです。1808〜09年にはエルデーディ伯爵夫人(マリー・フォン・エルデーディ)の邸宅にも間借りしたけれども、それは南東へ1Km 弱の所。その後に夫人が住み、今はベートーヴェン記念館ともなっているイェードレゼーの家はドナウ川の反対側です。マリー・エルデーディとは男女関係ではなかったにしても、大変仲が良かったそうです。プライベートとしてはそのぐらいでしょうか。

曲の構成と編成

次の交響曲「田園」が五楽章構成になったのに対し、この5番は交響曲としては通常通りの四楽章構成です。ただし第三楽章と第四楽章は続けて演奏されます。演奏時間は30分ほどです。編成は基本の2管編成ながら、珍しくピッコロ、コントラファゴット、トロンボーンが加わります。これは交響曲としては初のことで、後に一般的になりました。テーマは第九などと同じく「暗から明へ」、あるいは「苦悩から勝利へ」の哲学とも言うべきもの、ベートーヴェンが好んで用いた図式に則っています。全曲に渡って例の「運命」の動機、ジャジャジャジャーンの四音で貫かれています。作品中で1052回出て来ると数えた人もいるそうです。クラシック音楽好き以外は全曲通しで聞いたりはしないでしょうが、聞けばどこにも緩みのない、よく出来た構成になっていることが分かると思います。完璧な交響曲などとも言われ、聞き応えがあって正に傑作中の傑作です。

いったい何枚のCDが出ているでしょうか。ここでは十分に触れられないけれども、隠れた名盤も色々とあることでしょう。 まず最初に「運命」の名演奏とされて来たものから入り、録音年代順に並べてみました。

Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Wilhelm Furtwangler Berliner Philharmoniker ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 ウィルヘルム・フルトヴェングラー / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 古くはやはり、フルトヴェングラー(1886-1954)です。戦前からのドイツの代表的な指揮者です。その中でも常任だったベルリン・フィルとの1947年の録音が良いでしょう。ナチが去り、戦後初めてベルリンの廃墟の中で行われた歴史的な復帰コンサートの記録であり、その感激が伝わってくるという意味でも特別です。ロマン主義のスタイルを感じさせる白熱した演奏です。ウィーン・フィルとの後年のスタジオ録音も完成度の高さで評価が高いけれども、感動したのはやはりこちらでした。CD は別テイクを含めて何通りもリリースされているようです。 具体的な演奏についてですが、この時代のドイツ・ロマン派的なあり方に共通した部分と、フルトヴェングラー独自の部分とがあると思います。形の上だけ大雑把に言えば、テンポが揺れ、静かなところでは息を潜めるように緊張感をもってゆったり、フォルテの部分では興奮を抑えられないように走って行ったりするところが独特です。同じ時代でも次に取り上げるトスカニーニのように引き締まって速く、終始一貫したインテンポの端正な造形を見せる指揮者もおり、クレンペラーのように遅いテンポで悠然と行き、壮大な大伽藍を見上げるような演奏をする人もいます。そしてフルトヴェングラーが表す精神面については、熱心なファンによって神話的なまでに高く評価されたりもしますが、ここで言葉で説明できるようなものでもないでしょう。この第5のベルリン・フィルとの方の録音は、熱気があって揺れるそんなフルトヴェングラーの魅力的な一面がよく表れている演奏だと思います。19世紀からの空気感を残した唯一無二の個性という言い方もできるでしょう。

Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Arturo Toscanini NBC Symphony Orchestra ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 アルトゥーロ・トスカニーニ / NBC 交響楽団 均整美を打ち出したイタリア人のトスカニーニ(1867-1957)と NBC 交響楽団の1952年の録音も外せないでしょう。この指揮者、厳格なリーダータイプで怒りっぽかったとも言われ、またナチには一貫して反対の立場を貫きました。引き締まった歯切れの良さが魅力です。フルトヴェングラーとこれの両方が好きという人がいるとすると、多分古いもの好きなのだろうと思ってしまうほどに対照的な演奏です。非ロマン的な、ギリシャ的というか彫刻的な表現で、現代の演奏の一つの原点だと言われます。新即物主義というカテゴリーでも括れるのかもしれません。そしてこの録音についてですが、賛否あるでしょうが、最近はリマスターによって音が蘇ったものも出て来ています。マルチ・トラックのマスターテープから最小限の調整をするなどという範囲では済まされない音作りになっているわけだけど、特に60年代前半までとデジタル初期の録音については、個人的には積極的なリマスターに賛成です。  Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67

Bruno Walter Columbia Symphony Orchestra

ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 ブルーノ・ワルター / コロンビア交響楽団

ユダヤ系でナチに追われた世代のワルター(1876-1962)の晩年の一連の録音として、ベートーヴェンの交響曲も重要な位置を占めます。その中でも「田園」は話題になった名演です。曇りなく構築されながらもしなやかな歌を聞かせ、温かい人間性を感じさせるとして大変人気がありました。そういう意味でベートーヴェンの交響曲ではどちらかと言えば偶数番の方が適しているという意見もあったけど、このページでも触れた第3番「英雄」なども見事だと思うし、奇数偶数を問わず全体に立派な演奏です。

第5番も例外ではありません。出だしの動機は今から見ると伝統的なスタイルで、終わりを長く引っ張っていて堂々としています。その後も前のめりのせせこましいところがなく、間も十分に取っています。自信に満ちていて重みがある印象で、どうやら戸を叩く運命を受け入れているようです。正攻法で安心して聞いていられます。

第二楽章は十分にゆったりとしており、やや重みがありながら所々でやわらかい節回しが聞かれます。全く堂々とした緩徐楽章です。中間部での木管の受け渡しなども大変ゆったりです。現代人の感覚からすると遅過ぎるように聞こえる場合もあるかもしれませんが。そして第三楽章も出だしからたっぷりとした運びであり、重く息を殺した静けさから最終楽章へと突入するところもドラマがあります。昔ながらの手法とも言えるでしょう。こうした終わりへの盛り上がりは「田園」とも共通していて歌があり、感動的です。最後も走ることなく悠然と終えます。

1958年の録音です。リマスターされ、音的にも問題ありません。残響はしっかりとある方です。レーベルはコロンビア原盤のソニーです。カップリングは第4番です。

Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Otto Klemperer The Philharmonia Orchestra ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 オットー・クレンペラー / フィルハーモニア管弦楽団 同じくユダヤ系のドイツ人の指揮者、クレンペラー(1885-1973)とフィルハーモニア管弦楽団の1959年の録音も有名です。この人が生涯遅いテンポを貫いて来たわけではないですが、後年はどの楽章も遅く、雄大な表現となっているのは独特です。後年のチェリビダッケの遅さと比べてどう違うのか、などということは微妙な問題になって来るので具体的には聞き比べていただきたいですが、正統派でたっぷりとした、力強くて雄渾な演奏をします。メサイアの録音は個人的にも、古楽でない伝統的なマナーでの録音としては魅力を感じる一枚でした。 クレンペラーの「運命」はこのスタジオ録音のステレオ以外にもいくつもあり、それぞれに違いがあって個々のパートの処理も微妙に異なるけれども、しっかり比べたわけではありません。そのあたりの事情については熱く語るファンの方もおられますので、ここでは触れないことにします。1955年のモノラルのフィルハーモニア管、64年のベルリン・フィル、68年のウィーン・フィル、69年のバイエルン放響盤などがあります。

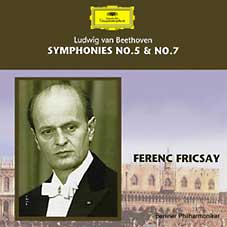

Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Herbert Von Karajan Berliner Philharmoniker ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 カラヤン(1908-1989)とベルリン・フィルによる1962年の録音です。前述の指揮者たちに対して新しい世代の幕開けと言わ、また大変有名になったものだけど、これはかなり魅力的です。他の交響曲と比べても第5は特にストレートな演奏で、後年よく言われるようになる「カラヤン・レガート」はあまり目立ちません。この指揮者に対する好き嫌いはあるでしょうが、細部まで神経が行き届いていて小細工がなく、その完成度の高さにあらためて感心します。駆け足で通り過ぎるわけでもなく、第一楽章はやや速めながら第二楽章は案外ゆったり歌っており、厭味のないすっきりとした抑揚で爽やかです。トスカニーニの影響も指摘されるけど、何といっても時代の象徴であり、カラヤンはカラヤンでしょう。音は金管の響きがきれいで残響がよく抜けます。  Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Pierre Monteux London Symphony Orchestra ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 ピエール・モントゥー / ロンドン交響楽団 さほど注目されていなさそうで非常に良かったのがフランスのピエール・モントゥー(1875-1964)とロンドン交響楽団の1961年の録音です。運命の動機をゆっくりと示し、その後で情熱的に走るという、テンポの揺れの大きな演奏です。おっとりとした印象のこの人の意外な一面を知りました。音はかなり良く、カップリングの「田園」よりもバランス的には優れているように感じます。  Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Pierre Boulez New Philharmonia Orchestra ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 ピエール・ブーレーズ / ニューヨーク・フィルハーモニック フランスの現代音楽の作曲家で指揮者でもあるブーレーズ(1925-2016)とニュー・フィルハーモニア管弦楽団の1968年の演奏は物議を醸しました。この人はその「春の祭典」などでよく言われることだけど、ゆっくりとした進行の中でスコアの隅々まで構造を分解して見せてくれるような表現をします。さすがは作曲家だ、というわけです。どうかすると情熱のない無機的な演奏だと批判されますが、ラヴェルのオーケストラ作品集など、透徹した理性と叙情性のバランスが良く、愛聴しています。「運命」をこういう風にやるのは許せないという声もあったし、第三楽章などは確かに少々もたついて弾まないように聞こえます。それを推進力が足りないと言いたいのも分かるけれども、最初から狙ってないのでしょう。逆に個性的だと思います。通常カットされることが多い反復も、楽譜通りに行うことで話題になりました。日本でのみ CD が再販されたようです。  Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Ferenc Fricsay Berliner Philharmoniker ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 フェレンツ・フリッチャイ / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ブーレーズとは逆の意味で個性的なのが、ハンガリー生まれでドイツで活躍したフリッチャイ(1914-1963)とベルリン・フィルの1961年録音盤でしょうか。若くして惜しまれつつ亡くなった指揮者ですが、頭髪が早くから遠慮がちだったためか、四十代にして巨匠のような風貌で写っています。体に若さがなかったのは何度も病気をしたせいかもしれません。気の毒だけど、最後は胃がんだったようです。 モーツァルトの大ミサ曲(K.427)が歌手共々素晴らしい演奏で有名になりました。そちらではあまり感じなかったことだけど、この「運命」は全体に遅いテンポで、一聴してロマン派の香りがあります。さほど揺れが大きいわけではないものの、フレーズの切れ目で遅くする扱いが独特であり、古き良き時代の伝統を感じさせるのです。録音は大ミサ曲ほどではないもののバランスが良く、フルトヴェングラーを新しい録音で聞いているようだと言うと、どちらかのファンが気分を害するでしょうか。

Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 ゲオルグ・ショルティ / シカゴ交響楽団 「運命」と言えば、まず歯切れの良い演奏が期待されことでしょう。筋肉質で馬力のあるイメージのショルティ(1912-1997)とドライな響きのシカゴ交響楽団との組み合わせは、そういう意味で有望視されるはずです。ゲオルグ・ショルティはハンガリー生まれのユダヤ系指揮者で、ドイツとイギリス国籍を持ってアメリカで活躍しました。「英雄」などでは確かに切れの良い弾力的なリズムを聞かせます。しかし1972年のこの「運命」は大変オーソドックスな演奏です。音もデッカのクリスタル・ サウンドというよりは、もっと落ちついた響きです。  Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Hans Schmidt-Isserstedt Vienna Philharmonic Orchestra ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 ハンス・シュミット・イッセルシュテット / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 同じデッカではシュミット・イッセルシュテット(1900-1973)とウィーン・フィルによる1968年の録音が、ショルティよりもデッカらしい、くっきりとしたサウンドを聞かせます。深々としたやわらかなウィーン・フィルというより、むしろドライブの効いたシカゴ響と入れ替わったように聞こえる音です。デッカはソフィエンザールで録音しているからでしょうが、このときはよりはっきりとしています。モーツァルトを得意としたドイツの指揮者でウィーン・フィルとも活動し、典雅な運びで知られたイッセルシュテットながら、この「運命」は演奏の方も歯切れの良い大きな表現となっています。ロマンティックなフルトヴェングラーの後でピリオド奏法が出て来る前の、オーソドックスで録音の良い、表情の豊かな名演の一つでしょう。  Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 ベルナルト・ハイティンク / ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 そういう意味ではオランダの名指揮者、ハイティンク(1929-2021)とコンセルトヘボウ管弦楽団の盤も、演奏・録音ともに優れていると思います。1986年のフィリップスの録音は、デッカとはまた違った方向のしっとりとしたこのレーベルらしい音で、カップリングの「田園」よりもこちらの方が瑞々しくとれています。演奏はライブで白熱した第九とは違ってスタジオ収録だけど、力強さを感じます。第一楽章は速めのテンポで勢いがあり、第二楽章は速くはなく、十分に表情があります。デジタル時代に入ってのオーソドックスな演奏です。   Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Carlos Kleiber Wiener Philharmoniker ♥ ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 カルロス・クライバー / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ♥ ベートーヴェンの第5番で外してはならないのは、希代のフリーランス指揮者、カルロス・クライバー(1930-2004)とウィーン・フィルの1974年の録音でしょう。熱い演奏をすると言われる指揮者で、これは大変評判になったものであり、今なお人気があります。そしてその評判通りの素晴らしい演奏だと思います。ドイツ・グラモフォンながら音も硬くありません。 出だしの有名な運命の動機の最後の音を長く引っ張るやり方はワルターと似ています。しかしその後は速球をぶつけてくるような運びです。あるいは一つの伝統的な表現とも言えるでしょうか。そしてフリッチャイとは正反対に速めなテンポにもかかわらず、やはりどこかロマン派の香りが漂うところがあります。現代的なようでいて往年の巨匠が好きな人からも支持されるのは、そうさせるようなスコアの読みのせいかもしれません。入念な研究で先人の解釈(特に父親でしょう。名指揮者エーリッヒ・クライバーの息子です)を参考にしていたとされるのが納得です。第一楽章の疾走するスピードに対して第三楽章では抑揚も大きく、遅いところでは大変遅くなります。正攻法で情熱的な演奏という感じです。 これが初セッションだったにもかかわらずウィーン・フィルがここまで力のこもった演奏をスタジオ録音でやり遂げたのは、南米育ちでカルロスとは名乗りながらも彼がドイツ系であったからだとか、父への楽団員の敬意があるからだろうとか言うことは出来るでしょう。しかし全てを含めてこれは本人の実力であって、また彼が受け入れられていた証拠ではないでしょうか。この指揮者はあちこちで愛されていたようです。同僚指揮者からも好意的なコメントをもらってるし、ウェブ辞典には演奏中にロバが鳴いたときの対応とか、人柄を偲ばせるこぼれ話が色々と載っています。ロバは鳴くわけです。寂しがり屋で、構ってくれる人が離れるとすぐにガヒーン、ガヒーンと哀れっぽい声で鳴きます。あるときオペラで使ったロバが別のロマンティックなシーンで舞台裏から鳴いてしまい、後になってカルロスは「今日は二人目のテノールの競演が聞けたね」と笑ったとか。いずれせよこの指揮者、研究熱心な上に繊細な神経の人だったようです。練習風景のビデオを見ると、いかに曲を細部に渡ってイメージしていたかが分かります。音楽監督になってくれというベルリン・フィルの申し出を断ったのは本人の方だけど、もっと腰を据えて一つのオーケストラを育てるチャンスに恵まれていたらどうなってたでしょう。冗談好きであがり症だった風来坊だけど、奥さんに先立たれた一年後、その奥さんの故郷で亡くなっています。 リマスターについてですが、74年のこのアナログ録音をドイツ・グラモフォンは後年OIBP(オリジナル・イメージ・ビット・プロセッシング)という方法で音質改善しています。これについては色々言われていることもあり、今回オリジナル版(写真左)とOIBP(写真右)の両方を比較してみました。その結果、個人的にはオリジナルの方が良いと感じました。OIBPは良好な盤もある一方、高域に強調感があって潤いが少なく聞こえるものもあります。この問題については「デジタル・リマスターと高品質プラスチックのCD」のページにまとめました。  Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 George Szell Concertgebouw-orchester, Amsterdam ♥♥ ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 ジョージ・セル / ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 ♥♥ 厳しいリハーサルで有名だったハンガリー生まれの指揮者、ジョージ・セル(1897-1970)は、クリーヴランド管弦楽団を世界最高水準に育て上げ、その鍛えられたアンサンブルは高難度の体操を見るようだけど、団員からは嫌われていた、などと言われていました。しかし他の楽団に客演したときの演奏ですら完璧なパフォーマンスを見せたのですから、やはり指導者としての資質を持っていたのだと思います。この指揮者の持ち味を遺憾なく発揮できる曲として「運命」は真っ先に思い浮かびますが、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団とのこの録音は真正面から切り込んで一部の隙もない見事な仕上がりです。 さて、このセルの演奏、日本での評判からすると意外だけど、非常にしなやかに歌います。それも飽きさせない変化を持たせながら絶妙に歌うのです。第二楽章ではスラーが目立ち、その滑らかさの中に厳格な統制を見せます。剛にして柔と言いますか。ゲストでこの音を引き出しています。 また、コントラストも巧みです。クラリネットに抑揚のないテヌートをさせ、棒のように長く引っ張っておいて、次の瞬間にフォルテの全合奏が吠える、こういうアイディアは他では聞きません。また、この楽章の終わりでは意外に弾力のある歌にも魅了されます。クライマックスに向かうところは相当速いテンポで、かと思うと柔軟に遅くなります。それはフルトヴェングラーのように何かがはじけた途端に興が乗る突発性のものではなく、計画されたものとは言え、ただ引き締めるだけではない巧みな変化です。強調された金管の一音に驚く場面もあります。 1966年のこの演奏、ピリオド奏法の様々な仕掛けを経験する前の世代の、モダン楽器による最高に練られた演奏だと思います。  Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67

Simon Rattle Vienna Philharmonic ♥

ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 サイモン・ラトル / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ♥

バーミンガム市響ではなく、世界の頂点ウィーン・フィルを振ったラトルのベートーヴェンはどうなるのだろうと皆が注目した頃の「運命」です。いったんフリーランスになって、ウィーンに行くのかと思ったりもしていた記憶です。サイモン・ラトル(1955-)は説明するまでもなくリヴァプール生まれのイギリスの指揮者で、バーミンガム・シティ交響楽団という当時はさほど名が知れてなかったオーケストラを一流に育て上げ(1980-98)、アバドの後を受けてベルリン・フィルの芸術監督(2002-18)になりました。その後はロンドン響(2017-23)に移り、コロナ・ウィルス流行時に団員の間隔を開けた録音を敢行してちょっと昔のマルチ・マイク時代を思い出させるような不思議な音を響かせたかと思ったら、案外早いタイミングでヤンソンスの後のバイエルン放響の首席指揮者となりました。

ライヴ収録です。ヴァイオリン群は古典派時代の対向(両翼)配置、スコアはベーレンライター版使用で、ピリオド奏法を取り入れたことで弦のノン・ビブラートやティンパニの切れの良さが目立ち、ピツィカートやピッコロが浮き出るところもあって意外な音も多少聞かれます。でも、全体としては工夫はあれどもその跡はあまり目立たない種類の演奏だと言えると思います。今となってはこの後に出たベルリン・フィルとの録音よりもずっとナチュラルに感じます。自然で力強さもあり、文句の付けられない演奏ではないでしょうか。出だしから整然としつつ力強く、ベートーヴェンの交響曲をありのままにということなら、ベルリンではなく、このウィーン・フィル盤を選んだ方が良さそうです。

第二楽章もあまりべったり歌う感じではないものの、そつなく完璧にまとまっています。第三楽章ではノン・ビブラートのビーンという弦の響きが独特で、リズミカルで歯切れ良く弾む気持ち良さがあって若々しさが感じられます。 第四楽章への盛り上げも、その先の元気の良さも心地良く、はきはきとして熱気も十分感じられます。ラストに向けては結構明るく楽しい雰囲気もあります。

2002年の EMI の録音です。コンディションは良好です。

Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67

Simon Rattle Berlin Philharmonic

ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 サイモン・ラトル / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

一方でベルリン・フィルとの録音は DG からではなく、オーケストラ自前のベルリン・フィル・メディアからのリリースで、全集しかなくて買いやすいものではありませんでした。サブスクライブでの聞き方が一般化しても著作権関係からか出だしは遅れたような気がします。現在は気軽に楽しめます。

ベルリン・フィル時代のラトルは一般にはどう評価されているのでしょうか。バーミンガム時代にはアンサンブルの見事さ、洗練された音響に加えて張り詰めた気迫のようなものも感じられ、大変感動しました。そこから世界一上手いオーケストラの主となり、ブラームスもシューベルトも良かったし、全てが頂点かと思いましたが、プライドの高い団員との関係を良くしようと努力しているという本人の発言も聞かれました。それについては彼がドイツ人でないからということはないのだろうけれど、ピリオド・アプローチを見せる他の若手たちの模範演奏でありながらも、どう言ったらいいか分からないのですが、上手過ぎて完璧という印象が先に来るところもあった気がします。贅沢な悩みです。その後のロンドン響以降の演奏については、前述したようにパンデミックの影響があったりレパートリーの問題があったりで、個人的にはあまり聞けていません。

この第5ですが、巧者で知的な鋭さが感じられ、大変まとまっています。ウィーン・フィルとの前の録音よりもベートーヴェンの交響曲全体で歯切れが良く、意欲的な試みも増えているのではないでしょうか。よりやるべきことをやった感じです。それと、先入観がほとんどなのでしょうけど、難しい部分でも弾く側が見事にすんなりとこなしており、その分あまり熱を感じないような気のするところもありました。とやかく言うような問題ではなく、気のせいかもしれません。大変見事な演奏ですのであくまでも個人的な感想です。

出だしは短いテーマの提示で、やや速めで簡潔な印象です。途中で走り出すような動きを見せるけれども、熱っぽさというよりもそういう設計のような気もします。歯切れの良いリズムが聞かれ、フレーズのつなぎはスムーズで短いです。ピリオド奏法的な、やや古楽の室内楽的な鋭さのあるアプローチです。この部分はウィーン・フィルとのときよりも強いでしょう。ノン・ビブラートもきれいにまとまっています。

第二楽章は中庸のテンポで、楽器の歌わせ方に細かな強弱の抑揚を指示しています。フォルテは短く、切れが良いです。第三楽章も弱音をしっかり落としてコントラストをつけ、見事です。リズム感も良く、強弱も細かいです。第四楽章への盛り上げも素晴らしけれども、良過ぎるぐらいかもしれません。その後もリズム感があり、テンポも上がります。大変興奮を感じさせる運びで、そうやって興奮すると置いて行かれそうなほどです。ラストの手前で一旦冷静になるように感じるからでしょうか。バーンスタインの一部の演奏に感興の乗った派手な形ながらややポーカーフェースのものがあった気がしますが、あれとは違うにせよ、誰も欠点を指摘できない見事に彫琢された名演です。

ベルリン・フィル・メディア2015年の録音です。音響も完璧です。

Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Nikolaus Harnoncourt The Chamber Orchestra of Europe ♥♥ ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 ニコラウス・アーノンクール / ヨーロッパ室内管弦楽団 ♥♥ ニコラウス・アーノンクール(1929-2016)はドイツ生まれのオーストリア貴族で古楽の指揮者です。そして古楽器の表現様式をモダン楽器のオーケストラで行う、いわゆるピリオド奏法に先鞭を付けた人でもあります。でもここでの演奏はこの手のものの中で最もリラックスした雰囲気を持っていて、古楽のアクセントによる攻撃的なアプローチではありません。「運命」で落ち着いていると言うのは褒め言葉になるかどうか分かりませんが、何度でも繰り返し聞きたくなる魅力があります。力で押して来る音楽に疲れた人、「運命」にもこんな側面があるのだと知りたい人にとっても良い選択だと思います。しかし変わり種だと言っているわけではありません。理知的に追い込みながらも音楽への情熱を感じさせます。個人的には最も気に入っている一枚です。 第一楽章では細部まで神経の行き届いた解釈が光ります。静けさこそがこの演奏の特徴だけど、その静寂の中に フォルテが浮かび上がるコントラストが見事です。また、力が抜けて行くような語尾の処理はピリオド奏法独特で、カルロス・クライバーの引っ張るアプローチとは正反対です。でも後述のヤルヴィほど短くありませんし、リズム重視でもありません。流れを優先させ、静かなパートではしっとりとした味わいがあります。オーボエは独自の節回しで個性的によく歌います。 第二楽章もゆったりとしています。ボウイングの途中で音量を持ち上げるピリオド奏法特有のメッサ・ディ・ヴォーチェ様の強弱はあるものの、自然な感情の発露だと感じます。 第三楽章以降では、テヌートの中から突き上げる印象的なフォルテがあります。特筆に値するのはトランペットで、鋭いけどうるさくならず、そのつぶれることのない細身の音は大変魅力的です。 また、合奏での弦と金管の重なりもきれいです。クライマックスですが、そこへ向かうエネルギーがそがれることはなく、聞き終えた後に心地良い余韻があります。1990年の録音で、音質も非常に優れています。  Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Nikolaus Harnoncourt Concentus Musicus Wien ♥ ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 ニコラウス・アーノンクール / ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス ♥ アーノンクールも亡くなりました。ヨーロッパ室内管の演奏が良いと最初に書いたときは元気だったのだけど、2016年の三月のことです。そしてこちらの「運命」は2015年五月の録音で、この後一年はなかったわけです。ムジークフェラインザールでのライヴで、残りの曲も出す予定だったようです。録音として最後になったのは七月のミサ・ソレムニスですが、事実上最後の演奏と言ってもいいと思います。 アーノンクールという指揮者は才能豊かで、色々癖があって一筋縄で行かないところが面白い人でした。一般的に言って演奏家は歳を取るにしたがってテンポが緩くなり、たとえヤンソンスのように遅くならない場合でも熟成した味わいを見せるようになるものです。アーノンクールも例外ではなく、年々落ち着いて来て正直さが増し、楽員を楽しませたり、美しく歌わせたりして安らいだ波長になっていたと思います。来日公演でもそんな印象でした。二度のモーツァルトのレクイエムも後の方がしっとりしていたし、ヨーロッパ室内管とのベートーヴェンも美しく、ロマン派のドヴォルザークともなると、これがあのエキセントリックな古楽のアーノンクールかと驚くほどたっぷりした歌を聞かせました。この傾向は死の直前ではなく、今思い返してみれば何年も前から、だんだん秋の気配を漂わせていたように思います。 でもこの指揮者の場合、自分が創設したウィーン・コンツェントゥス・ムジクスの古楽器演奏と、アバドが作ったモダン楽器によるピリオド奏法のヨーロッパ室内管とでは演奏の流儀が多少異なっていたようです。もちろんこれも前者と演奏した最後のミサ・ソレムニスのような例もあることから簡単には割り切れないわけだけど、彼の中では何か違いがあったのでしょう。大雑把に言ってコンツェントゥス・ ムジクスとの演奏は学問的主張に満ちた尖ったものが多かったように思います。「四季」もモーツァルトの交響曲もそうでした。そして死を前にして、またあの元気の良い古楽の旗手が戻って来ました。頭が冴えています。

「運命」はヨーロッパ室内管の演奏が好きでした。意欲に満ちた解釈でありながらもリラックスしたマナーが魅力だったのです。でもここでのコンツェントゥス・ムジクスの演奏はもっと元気が良いです。特徴的なのは間の取り方で、無音の部分が不安になるほど長いです。そして次に金管が目覚ましく鳴ります。ティンパニが出る場合は野球の応援団のようにリズミカルで、元気一杯です。間が長いのはモーツァルトの交響曲でも若干あったから、解釈の問題なんだろうと思います。それでもその音の連なりの中にもし秋の気配が聞こえたなら、それはこの指揮者の死を惜しむことで生じた空耳かもしれません。 カップリングは第4番です。こちらも同じ趣向の演奏です。  Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Paavo Jarvi The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ♥♥ ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 パーヴォ・ヤルヴィ / ドイツ・カンマーフィルハーモニ−・ブレーメン ♥♥ 圧倒的な演奏です。こちらもピリオド奏法によるモダン楽器のオー ケストラだけど、アーノンクール(ヨーロッパ室内管)とは趣が違います。アーノンクールは大人過ぎるのでもっと若々しい「運命」を聞きたいという人にはこちらでしょう。クラシックの演奏とは思えない強烈なビート感があり、まるで熱狂的なロック・ミュージックのようでもあります。それでいて音の細部まで考え抜かれており、徹底的にコントロールが効いています。あちこちでびっくりするような音が出て来るけれども、解説によるとベートーヴェンが楽譜に書き入れた表情記号を正確に反映させた結果なのだそうです。個人的には新しい曲として聞かせようと知恵を絞ったように感じられました。 パーヴォ・ヤルヴィは旧ソ連、今のエストニア生まれのアメリカ人で、アメリカで活躍する有名指揮者たちに教えを受けました。カンマーフィル・ブレーメンに加え、パリ管弦楽団、チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団の音楽監督にもなっています。1962年生まれです。日本でも活躍することになりましたから、それで知ってる人も多いでしょう。ドイツ・カンマーフィルは80年の設立で、ヤルヴィのCDによって広く知られたと言ってよいでしょう。 2006年録音のこの「運命」、編成は小さく、弦楽器は6−6−6−4−3で、ヴァイオリンは最近の常識である対向配置です。人数の少なさは各楽器が実体感をもって定位することからよく分かります。また、ピリオド奏法といってもアーノンクールらに見られるような運弓上の山なりの強弱はこの人の演奏ではあまり目立ちません。むしろ抑揚を与えずにノン・ビブラートで真っ直ぐ弾かせることで、弦の震えがいっそう目立つようなところがあります。ビブラートは音程を小刻みに揺らすものだけど、多人数で行えば揺れが分散するため、却って震えがなくなって艶が乗ったように聞こえます。でもそれがここでは剥奪されるため、裸の弦の野性的な震えになるのです。

煩雑だけど個々に見ましょう。最初の「運命」の動機は短く一息に行きます。語尾を延ばさないのはカルロス・クライバーとは正反対です。そしてその後すぐに面白い仕掛けが色々と出て来ます:

管楽器がロングトーンを吹くところで途中から強くさせ、音色が変わります。ティンパニの連打の間に強拍が入ります。フォルテが途中から一段階強くなる複層構造になっています。普段強調されない音を金管が短く切ってアクセントにします。繰り返される「運命」の動機も、あるところではダダダ・ダンと後ろ側が強調されます。等々、飽きない趣向が凝らされていて音楽が立体的に聞こえます。因みにティンパニは木製のバチで叩く特別なもののようです。 第二楽章も音を延ばさないですっきりと進めます。ここでも表情に工夫が見られます: スタッカートの途中からテヌートになります。連続した音譜の一音だけテヌートにします。ジョージ・セルとは反対にクラリネットの持続音にありったけの抑揚を入れます。いつもなら聞こえない低音弦の区切りの音をじゃかじゃかと強調します。長い音を途中から少しずつ平均にデクレッシェンドする仕方が新しいです。結果的に思わず聞かされてしまいます。 第三楽章からフィナーレの間も弾むビートが心地良いです。低音弦が小刻みにリズムを区切るところでは、強いからかマイクが近いからか、普段なら聞こえない摩擦音が混じります。ロックのような乗りだけど、ロックならピックを使ったベースが追い立てて来る感じかもしれません。相変わらず工夫は続き、レゲエの裏打ちのように普通とは違うところにアクセントが来たり、一つの音を響かせるところがダ、ダーンと二音に分かれたりします。そして「運命」では初めてピッコロが採用されたわけだけど、第四楽章ではそのピッコロが鳥が警戒して甲高く鳴くような音を立て、驚かされます。最後の音も全合奏の中で木管が聞き分けられます。 聞き終わった後で爽快な気分になりました。デモーニッシュとかロマン的精神とかいうのとは違い、スポー ツのようです。「運命」は古典派の作品ですので、グールド後のゴールドベルク変奏曲やビオンディの後の「四季」のような形でこのヤルヴィ以降にエキセントリックなベートーヴェンが流行するのかどうかは分からないながら、HIP(古楽再興)運動が始まった頃よりも一つ新しい世代を感じます。ただし、乾いているところや計算に感じられるかどうかで好き嫌いは分かれるかもしれません。出鱈目に派手なことをやってる下品さはなく、説得力はあります。第5番の最高の演奏だと言っていいと思います。  Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony ♥

ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 マイケル・ティルソン・トーマス/サンフランシスコ交響楽団 ♥

マイケル・ティルソン・トーマス(1944-)はショー・ビジネスに関わる家族の元に生まれ、ハリウッドで育ったユダヤ系のピアニスト/指揮者です。マイケル・トーマスではありふれた名前なのでミドル・ネームを常に加えて呼びますが、親しみを込めて MTT などと略されることもあります。ガーシュウィンは得意としていて以前からラプソディー・イン・ブルーなど、ピアノも指揮も魅力的な演奏を聞かせてくれた一方、長く音楽監督を務めたサンフランシスコ交響楽団の近年の録音は細部にまで配慮の行き渡った見事なものだったりします。「春の祭典」も素晴らしい出来だと思います。ベートーヴェンの「運命」は1980年のイギリス室内管との録音に加え、2009年にホームグラウンドのサンフランでの新盤も出しました(音楽監督は 1995-2020/現在は桂冠)。ここでは後者を取り上げます。

ガーシュウィンの自在で伸縮ある歌わせ方とは違い、ベートーヴェンの場合はよりスコアに忠実な解釈を心掛けているようです。それでも音韻に特徴がある演奏だとは言えるでしょう。変わったことをしているわけではないけど個性的です。旧のイギリス室内管との録音ではより室内楽的アプローチを聞かせ、人数の少ない弦の中から鋭いブラスが響くような音響でした。そして表現は丁寧さはあるものの、癖は新盤より少なかったと思います。

一方でこちらの新盤はどうかというと、テンポは遅くはないけれども走ることはなく、落ち着いた印象です。出だしから堂々として正統派という感じだけど細部に注意が払われ、長く引っ張る語尾部分で筆がかすれるようなことが少ないです。つまり、語尾を延ばすときに一定に引っ張ってテヌートに近い形で次へと渡すところが多いと言えばよいでしょうか。ピリオド奏法的なアクセントの取り入れがないとは言わずとも、なんでもそうするのとは違うということでもあります。それを癖という言い方もおかしいけれども、英語的なストレス言語とは違う感じで弱音が潜り込まないので、独特の感覚になる箇所もあります。想像するに、つなぎに当たる楽音や間をおろそかにせず、一つひとつ丁寧に仕上げようと心がけた結果かもしれないし、あるいは別の形のピリオド奏法的なニュアンスなのかもしれません。全体にはインテンポで進めます。細やかな表情があります。落ち着いていて、もし曲のテーマが「運命」なら、それを受け入れているような印象を与えます。

第二楽章はほぼノン・ビブラートかなという真っ直ぐな響きで、緩徐楽章だからやわらかく歌わせるというだけではありません。弾むところがあるかと思うと、第一楽章と同じく丁寧に音にする部分もあります。語尾の引っ張りも全楽章に渡って共通しています。また、旋律部に当たらない音の刻みもしっかり聞かせ、一歩ずつ着実に力を込めます。第三楽章以降も同じで、走ることなく、雑になるところがなくパーフェクトに締め括ります。派手ではないけど噛むほどに味が出る演奏です。

2009年の録音で、レーベルは自前の SFS。エマニュエル・アックスのピアノによる第4番のピアノ協奏曲とのカップリングです。優秀録音です。

Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Mariss Jansons Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ♥♥

ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 マリス・ヤンソンス / バイエルン放送交響楽団 ♥♥

現在のラトヴィア(当時はナチのドイツ)に1943年に生まれ、2019年に亡くなった世界的指揮者、ヤンソンスです。ベルリン・フィルからの誘いを断ったこともあって頂点とは言われないかもしれないけれども、巨匠として無二の存在であったことは間違いありません。2003年から亡くなるまでバイエルン放送交響楽団の首席でした。そのベートーヴェンの交響曲全集は現代のスタンダードと言ってよいでしょう。チェリビダッケかヤンソンスかという気もするけど、チェリビダッケは Zen ライクな無作為の世界を現出させようとしてありのままの今に集中したのかもしれませんが、遅いテンポが描き出す意外な一面という面白さを除けばあまり一般的ではないかもしれません。ヤンソンスの方は人柄から来るのかどうか、楽団員をやる気にさせ、自身も演奏を楽しんでいるような波長をどんな曲でも響かせていました。乗りの良い人で、第5も見事です。来日公演時のライヴ収録です。

ピリオド奏法ムーブメント後なので、本人もその流れは十分知っていて参考にはしているものの、聞いていて特にそういう部分は感じません。控えめに言ってモダン・オーケストラの現代最高の演奏かと思います。工夫はあるけれども、外連味はありません。オーソドックス、スタンダードという意味では上で触れた通り92年のチェリビダッケもいるわけだけど、そちらは正にスタンダードかもしれないけど大変ゆったりな演奏ではあります(個人的には素晴らしいと思います)。一方でこのヤンソンスの方は、意外なところと言えば最初の動機の提示が終わって次に入るところが大分短いけれども、他はそれほど変わった部分はありません。昔のロマン派の巨匠とは違うので、オーソドックスといっても現代的なのです。管楽器がよく歌うのは特徴的でしょうか。どこも歌にはちゃんと生命が入っています。

第二楽章も中庸のテンポで、歌がフレーズ途中で盛り上がるところがあるけれど(ピリオド奏法のようにロングトーン一音の中でという意味ではありません)、力強さがあってやはりオーソドックスです。逆に注意がすっぽ抜けて通り過ぎるようなところはどこにもありません。

第三楽章は陰影があり、自然ながらも力強く進行します。アクセントの割合はっきりしたリズムでよく弾み、克明です。続く第四楽章は前のめりとまでは言いませんが、気迫があって生命力の爆発という感じ。ピッコロが目立ち過ぎることもなく、特に変わった遊びもなく、隙なく畳み掛けて来ます。後半の追い込みではフルトヴェングラーではないので走りこそしないものの、ラストはちょっと走りそうなほどで、堂々とした締め括りです。東京公演ということで拍手とブラボーが楽音に重なるかと思ったけれどもそこまでではなく、余韻に少し重なるぐらいです。聞き終えての満足感がしっかりと感じられました。

2012年の録音で、レーベルはオーケストラ自前の BR クラシックです。反響は特に長くはありませんが、サントリー・ホールの音は大変良いです。昔のベームの来日公演なども良い演奏だったけど、録音バランスは良くなかったことから比べれば、最近はセッティングの技術も上がりました。ホールの違いもあるにせよそれだけではありません。スタッフが現地調達ではなく、連れて来ているからもあるでしょう。ばら売りは第4番とのカップリングです。ヤンソンスを盤で買う人は全集が多いとは思います。

Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67

François-Xavier Roth Les Siècles

ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 フランソワ=グザヴィエ・ロト / レ・シエクル

師であったガーディナーに続いて身辺が何やら騒がしいロト(1971-)ですが(ガーディナーの方は全く意外でした)、2000年代以降になって登場して来たフランスの指揮者であり、2003年にレ・シエクルを結成しました。時代考証のしっかりした楽器を用いる古楽が専門かと思いきや、現代音楽までこなすようです。演奏面ではフランスの伝統である滑らかな歌謡性というのとは逆方向で、短く立ち上がる激情的な音を聞かせることもあったという印象です。「運命」の録音は2017年です。ベートーヴェンの生誕250年に当たる2020年の企画の一端でしょう。翌年には色々と比べられることもあるクルレンツィス/ムジカエテルナも、あちらの楽団らしさに満ちた意欲満々の録音を行っています。

スコアはベーレンライター版です。出だしからノン・ビブラートの減衰音を響かせ、古楽系らしい軽いフットワークです。ヤルヴィ以降では驚きは少ないかもしれません。テンポはすごく速いというわけではありません。でもやはり語尾を切り詰めた感じはあります。緩徐楽章もうねりのある強弱の弦は古楽系らしく、ここも意外とゆったりな運びながらすっきりとはしています。フォルテに差しかかると切れの良さが出ます。第三楽章も速くなく、そのまま最終楽章に入ります。

ハルモニア・ムンディ2017年の録音です。

Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67

Jordi Savall Le Concert des Nations ♥

ベートーヴェン / 交響曲第5番ハ短調 op.67 ジョルディ・サヴァール / ル・コンセール・デ・ナシオン ♥

サヴァール(1941-)はスペインのカタルーニャ地方出身のヴィオラ・ダ・ガンバ奏者であり、古楽の指揮者です。ル・コンセール・デ・ナシオンは1989年に彼が設立したピリオド楽器のアンサンブルです。このサヴァールは古楽のリーダーとしてはちょっと異色で、自身が楽器を演奏するときは特に濃い節回しが顔を出したりもし、ただ速くて切れの良い演奏というのとは違います。そして古楽ではありませんが、生誕250年に当たる2020年を目指してベートーヴェンの交響曲録音も行いました。これが意外な面白さがありました。

ピリオド楽器の楽団とそのマナーによる演奏ながら、学究的な姿勢に加えて熱量があります。切れも良いです。特にティンパニは前面に出て歯切れが良いです。クルレンツィスやロトにはあまり感じなかったけど、ヤルヴィ以来乗れる第5になりました。あれほどスポーツ的快楽には寄ってなくてより伝統的というか、ティンパニを除けば正統派な部分も感じます。つまりロックのような乗りではないけど、とにかくティンパニは元気です。装飾連打も気持ちいいです。

第二楽章ですが、アクセントは強めながらも昔の古楽系がスピーディに流す感じではなく、ティンパニの切れは良いけど粘りのある歌も聞けます。第三楽章もうねり、浮き沈みするリズムの癖はサヴァール節かなと思いました。聞き応えがあります。そして楽しく乗れます。第四楽章も力強くて良いです。バロック音楽では個人的にはあまり好みの演奏が多くはなかったサヴァールだけど、この「運命」はちょっと予想外でした。 2019年のアリア・ヴォックスの録音は音響的にも優れています。

Beethoven Symphony No.5 in C minor op.67 Antonello Manacorda Kammerakademie Potsdam ♥

ベートーヴェン / 交響曲第5番

アントネッロ・マナコルダ / カンマーアカデミー・ポツダム ♥

アントネッロ・マナコルダは1970年生まれのイタリアのヴァイオリニストであり、指揮者です。フランス=イタリア系ということで、オペラを得意とするようです。アバドに見出され、2010年よりカンマーアカデミー・ポツダムの首席指揮者を務めています。ストリングス・セクションは分かりませんが、一部ピリオド楽器も使用する楽団のようです。聞くと弦はノン・ビブラートです。

ピリオド奏法の語法を踏まえた「運命」としては真っ当で力強さもあり、安心して聞けるものです。もちろん「運命」の動機を長く引っ張るなどということはなく、切れは良くて現代的なのですが、サヴァールのようにティンパニが飛び出す癖もなく、伝統的な解釈の延長のような感覚があります。驚くような趣向はないにしても、現代のベートーヴェンとしてのしっかりした説得力を持っており、室内オーケストラだけど迫力も満点です。

第二楽章もテンポ設定、歌わせ方ともに落ち着きがあり、曲そのものに集中させてくれます。クラリネットが長く一直線に引っ張るなどの工夫はあっても、奇を衒うものではありません。細かくよく抑揚が付き、歌も豊かで自然です。フォルテの力強さもしっかりとあります。第三楽章以降もどこにも隙がなく、上手な楽団だと思うし、語り口が誠実です。流行りの個性派楽団たちとは違って恣意的なところがなく、曲のあり方に沿っているのです。正にベートーヴェンの「運命」という感じで、最近の録音の中でスタンダードとも言える演奏です。最後まで大変満足して聞けました。

|