|

菩提樹 〜 シューベルトの「冬の旅」

クラシックのレパートリーにある歌ものたち 4

取り上げる CD 40枚: ヒッシュ/ホッター('47/'54/'61)/ヘフリガー/フィッシャー=ディースカウ(’48/’52/’55/’62/’65/’71/’78 /’79 DG/’79 Arthaus/’85/’90)/プライ/シュライアー/メルテンス/ホルツマイヤー(’94/’09)/プレガルディエン(’96/’12) /パドモア(’08/’17)/M.シェーファー/ギューラ/ボストリッジ(’04/’18)/ウィリアムズ/コボウ/ゲルネ/ゲルハーヘル/カウフマン /シュヴェッペ/ジャーノット/ベーレ/ファヴル/C.シェーファー/ヴォイジャー四重奏団 CD 評はこちら(曲の解説を飛ばします): さあ、「冬の旅」です。前ページまででフランス民謡とナポリ民謡、オペラ・アリアと来ましたので、クラシックの歌手による歌ものと言えば、残るはドイツ・リート(歌曲)しかありません。そしてこの分野の先駆けであり第一人者であるのがシューベルト。そのシューベルトの最も有名な歌曲集が「冬の旅」です。全体で75分前後のボリュームのあるものです。日本での受容も早く、もうすでにご卒業されてしまった方が多い世代に始まり、多くのファンを抜けられない深い谷の底へと導いて来ました。その中で最も親しまれている曲が五曲目の「菩提樹」で、ここではその「菩提樹」を中心にして「冬の旅」の成り立ちを少し覗きます。どっぷり浸かると虜になって還って来れなくなるかもしれないし、CD の方も代表的な歌手と気になったものだけを取り上げましょう。それでも40枚ほどになりました。 まるでブラックホールかのようなもの言いだけれども、この「冬の旅」、若者が失恋の心を歌う絶望的な歌であり、ため息をついて「マイン・ヘルツ」(わが心)とばかり言っているように聞こえます。それと知らずに何気なく詩を読むと一瞬後ずさるかもしれません(実際シューベルトの友人たちもそうなったそうです)。控えめに言っても湿り気があることは間違いなく、ちょっとドイツ語の演歌のように感じる方もいらっしゃるでしょうか。全部で24曲から成る歌曲集で、一続きの物語を形成しています。いわゆる「ファスト映画」のようなあらすじを書いたのでは不謹慎極まりないけれども、以下に一曲二、三行ぐらいに薄めてその内容を記してみます。後ずさるか虜になるか、まだ未体験であれば予想してみてください。もちろん散文ではなくて詩ですから、本来は一つひとつその言葉の意味を考え、味わうべきものです。色々と象徴的な解釈も出来ると思うし、後で少し触れるけど、そうされて来てもいます。フィッシャー=ディースカウなどが指摘する最後の終わり方に限らず、曲ごとに特別な解釈を与えたりすることが多いのです。それだけ愛されている作品だと言えるでしょう。全曲の歌詞は複数のサイトで翻訳されていますので、是非読んでみてください。 「冬の旅」のあらすじ 青年が恋に破れ、冬のドイツで放浪の旅に出ます。北海道と同じで簡単にマイナス20度になる土地です。そこを、いわば命をかけて彷徨うことになります。女性が歌わないこともない曲集だけど、バリトン、バス・バリトン、テノールが普通であり、主人公は男性と考えられます。恋の相手は若い女性です。歌詞でもメッチェン(娘)と出ています。エルトン・ジョンの歌のように、ダーリンは女の子だと思って聞いてたら男だった、という事態があってもいいでしょうし、もちろん女性同士の恋愛を考えてもいいかもしれません。時代的にはちょっと進み過ぎかもしれませんが、そこは聞き手の自由です。 主人公の青年が別れた恋人の家の門に「おやすみ」と書いて立ち去るところから旅は始まります。この青年は色々な物に何かを書きつけますが、作詞者が物書きだからでしょうか。曲の最初の言葉は「私はよそ者(fremd)としてやっ来て、よそ者として去っていく」です。その恋人は以前彼に愛を語り、その母は結婚も話題にしていたことが暗示されます。「夢を見ている君の邪魔はしたくないから、そっと出て行くよ」と心の中で彼女に言います(1:おやすみ Gute Nacht)。 その娘の家の屋根の上では風見の旗がはためいており、それがまるで自分を嘲っているように感じられます。恋人の家柄が良いことが明かされます。彼女は心変わりしてしまったのでした(2:風見の旗 Die Wetter-fahne)。涙が頬を伝いますが、自分のこの熱い涙は冬の氷をも融かすものと思っていたのに、凍ってしまったことに驚きます(3:凍った涙 Gefror’ne Thränen)。それから雪の中に恋人の足跡を探し、愛の日々の記憶を求めて凍てついた野を眺めます。心の中の彼女の姿も凍り、それが融けるときには氷とともに流れ去ってしまうだろう、と考えます(4:氷結 Erstarrung)。 真夜中に、かつてそこで甘い夢を見た菩提樹の前を通りかかりました。目を閉じると枝がざわめき、その声に慰めを求めます。声は「ここでやすらぎ(ruhe)が見つかるよ」と言うのでした。その後そこを離れて旅しても、そのざわめきはずっとついて来ました(5:菩提樹 Der Lindenbaum)。 歩いているうちに、流れる涙は小川となって恋人の家まで流れ着くだろうという想像が頭をもたげます(6:溢れる涙 Wasserfluth)。すると凍りついた川の上まで来ました。そこでその川が凍らずに流れていた季節を思い、その氷の上に恋人の名前と出会った日付、別れた日付を石で刻みながら、その下で諦め切れずに逆巻く奔流を想像します(7:川の上で Auf dem Flusse)。 教会の塔が見えなくなるまで、足の裏が焼けるほどの勢いで雪と氷の道を町の外まで歩いて来ました。過去に温かく迎え入れてくれた町が今、背後でまるで別の姿に見えることを感じながら、もう一度恋人の家の前に立ちたいと願わずにはいられません(8:回想 Rückblick)。 鬼火を見つけ、それに導かれるように深い岩の谷の奥底(In die tiefsten Felsengründe)へと迷い込んでしまいます。ここから出られなくなったって構わない、所詮喜びも痛みも鬼火のようなもの、そんな風に考えます。そして全ての苦しみも、いずれ墓場へと到るのだと思いをめぐらします(9:鬼火 Irrlicht)。 結局、炭焼きの小屋に泊まらせてもらって休むことにしました。横になって眠ろうとしていると、静かにしていてこそ初めて分かるような、刺すような痛みに気がつきました(10:休息 Rast)。そして眠りに落ちます。夢の中では春の景色を見、美しい恋人を抱きしめて口づけをします。しかし鶏の声で目覚めてしまい、冬の現実が戻って来ます。いつになったら自分は恋人をこの腕に抱けるのだろうか、と考えてしまいます(11:春の夢 Frühlingstraum)。 疲れた足を引きずるようにして、また旅に戻ります。人々の楽しげな生活の場を通り抜けて行きます。でも誰とも挨拶をせず、孤独を噛み締めます(12:孤独 Einsamkeit)。 郵便馬車のホルンの音が聞こえて来ました。するとなぜか心が弾んでいるのに気がつきます。自分への手紙などないはずなのに。しかしその馬車は恋人の町からやって来たのだと思いを馳せます(13:郵便馬車 Die Post)。 髪の毛に霜が降り、白くなっていました。そのことで一瞬にして老人になれたのだと思い込んで喜びますが、すぐに霜は融けて元どおりになってしまいます。自分はまだ若く、死ぬまでどれほど遠いのだろうと嘆きます(14:白髪頭 [霜おく頭] Der greise Kopf)。

この旅では、一羽の烏がずっと頭上について来ていました。間もなく死ぬ自分を獲物にするつもりなのだろうか、と想像してしまいます(15:烏 Die Krähe)。 しばらくして木の前を通りかかりました。その木にはまだ落葉していない葉がいくらか残っていました。そしてその葉に自分の希望を重ねて見ていると、風が吹いて来てそれは落ちてしまい、希望もなくなってしまいます。涙が流れます(16:最後の希望 Letzte Hoffnung)。 村で人々が幸せな眠りにつく頃、犬たちが吠えていました。吠え続けてくれ、夢を失った自分をそうやって起こしておいてほしい、と願います(17:村にて Im dorfe)。 天候が崩れ、嵐が来ます。強い風に灰色の雲が引きちぎられて行きます。こんな朝こそ自分の心そのものだ。凶暴な冬が、自分の心を空に描き出しているのだ、と思いました(18:嵐の朝 Der stürmische Morgen)。 とうとう幻の光が現れます。抗わずにそれについて行きます。暖かい家と愛おしい人の姿を見せる幻。それだけが救いです(19:まぼろし Täuschung)。 人の選ばない荒野を旅しています。すると目の前に道標が現れて、一つの行き先を指し示しました。自分はその道を、まだ誰も還って来たことのないその道を行かねばならないのだ、と考えます(20:道標 Der Weg-weiser)。 墓地へとやって来ました。そこに宿を取ろうと考えます。疲れ切ってしまったので、このままここで眠りたいと感じたのです。でも部屋は空いてないようです。「私を締め出すつもりなのか」と言います。仕方がないので先へと進みます(21:宿屋 Das Wirthshaus)。 決意を新たにします。顔にかかる雪を払いのけ、明るく歌おう。心が語りかける嘆きになど、もう耳を貸さないぞ。泣きごとを言うのは愚か者だ。「風雨にさらされるこの世界で楽しく! 地上に神がいないのなら、我々が神だ!」そう自分を勇気づけます(22:勇気 Mut)。 太陽が三つに見える幻日現象が現れます。そこで思います。かつては自分にも幻の太陽があったのに、今は消えてしまった。それならいっそ本物も消えてしまえばいい、暗闇の方がむしろ幸せだ、と(23:幻の太陽 Die Nebensonnen)。 村の外れに、手回しオルガン(ハーディ・ガーディ)を鳴らす老人がいました。凍った地面に裸足で立っています。投げ銭の皿は空で、誰もその音を聞かず、ただ犬が唸るだけ。それでもただただ鳴らし続けています。この老人に自分もついて行こうか、と考えます。そして「自分の歌に合わせてそのオルガンを回してくれないか」という言葉でこの曲集は締め括られます。このオルガン弾きを死の象徴とする解釈もあれば、人生の不条理、もしくは厳しさを知る者だと捉え、青年は死を選ばないと考える人もいます(24:辻音楽師 Der Leiermann)。 国民性の違い あらすじから先に入ってしまいましたが、いかがでしょうか。ドイツの歌曲らしいというのか、内容はかなり深刻な状況だと思います。最後に解決、とかもありません。ドイツの物語と言えば現在でもテレビドラマを見たりする限り、恋愛に限らずスパイものですら暗いトーンのペシミスティックなものが多い印象があります。この国の神話に残酷な筋書きが多いことと関係があるでしょうか。あるいはオーストリアはカトリックだけど、ドイツについてはそのプロテスタントの罪の意識から来るのかもしれません。バッハの宗教曲の歌詞を見ても分かる通り、「愚かなわが罪をお赦し下さい」と何度も自分を責めるわけで、バッハはともかくとして、そこから独特の暗さと自己憐憫の傾向が現れてもおかしくはありません。何でも文化や国民性のせいにするのは問題だけど、そういう性質は前ページで扱ったプッチーニの「誰も寝てはならぬ」の大爆発とはとりあえず正反対でしょう。イタリア人は失恋しても案外からっとしていて、ナポリ民謡の歌詞のように大泣きはしても三日もすれば目の前の可愛い子を口説いてそうです。こういうのはひどいステレオタイプですね。でもフランス人だって「月の光に」の民謡や「バイレロ」なんかの歌詞を見れば、どうも隠れた H な意味があるんじゃないかと勘繰りたくなるし、恋愛至上主義の文化ではあっても、作品の上ではどこか俯瞰するというか、シニカルな目で自分を笑うような距離感を混ぜて来ます。イタリアとは質が違うけど、やっぱり軽い。比べてドイツはとにかく生真面目というか、ストレートに重くて暗いわけです。  日本人のメンタリティと似ているところ 日本でも昔テレビでタモリが「暗い(ネクラ)」という言葉を流行らせたことがあって(1982年頃のことで発端は諸説あり)、悪気があったとは思えないのでご本人は言った相手を元気づけるつもりだったのかもしれないけど言葉が一人歩きして瞬く間に広がり、まじめ人間を揶揄する流れとなったことがありました。そしてその攻撃対象とされた人は無数にいました。今の人には「暗い」ではなくて「陰キャ」と言わなければ通じないでしょうが中身は変わってません。つまり生真面目な暗さは日本文化と親和性があるのでしょう。敗戦国となる前からも、ドイツと日本は似たところがあるなどと言われて来たようです。どうなんでしょうか。演歌や日本の ”フォークソング” の暗さには、どこか分かってくれ節というか、皆が同じという前提があり、泣いたら誰かが振り向いてくれるという同情への確信と、泣いている自分を気持ち良く感じる部分とがある気がします。比べればこの「冬の旅」に関しては、振り向かせたいというよりも自己完結で一人とことん落ち込んでいる。同じ嘆くにせよ、いっぱいになるまでの容積が違うのです。もう少し悲しみに没入出来る自我の堅固さあるということでしょうか。したがってこの両者は似ているのか似て非なるものなのか、少なくとも日本側から眺める限りは、ドイツ文化圏のシューベルトの歌は仲間のような親しみを覚えるものであり、それが「冬の旅」が日本で特に受け入れられる一つの要因ではあるでしょう。 シューベルトと死 でもシューベルトが簡単に「暗い」と切り捨てられてしまうのは気の毒です。よく知られたことですが、この作曲家は早死にです。モーツァルトが三十五歳、メンデルスゾーンが三十八歳でも若いのに、三十一歳。人生五十年と言われるような昔だとしてもまだ若者のうちでしょう。死因は近頃再び勢いを盛り返して来ている梅毒だったというのが有力のようです。そして詩人の方は後で触れるとして、この作曲家は早くから死の問題に魅せられるところがありました。理由は色々あるでしょうが(「死と乙女、憧れか予感か」)、文化・社会的な問題を外せば二つほどですか。一つは思春期/青年期特有の死への接近。創造性豊かな人は特にそういう傾向が長く続くかもしれません。そしてもう一つがこの作曲家のように早くに亡くなる場合に言えることですが、無意識の中であらかじめ死を予期していて、それに備えるためです。実際には体調が悪かったので、ただ自覚なしに悟っていたのではないかもしれません。シューベルトはこの「冬の旅」の歌詞を知って大変惹きつけられ、「美しき水車小屋の娘」と同様に短期間で作曲に取り組みました。作者最後の作品である、いわゆる白鳥の歌のような澄んだ達観の波長ではないけれども、そうやって取り憑かれたようにして曲にしたことで、この歌曲集は人々の心に長く響き続けるものとなったのです。 シューベルトの失恋体験 では、シューベルトが「冬の旅」のような失恋をしたかどうかということになると、実はこの作曲家の恋愛関係についてはあまりはっきりしたことは分かっていません。初恋は後にソプラノ歌手になったテレーゼ・グロープで、愛し合っていたけど仕事がなくて結婚できなかったとか(本人がそう言ったとする伝言ゲームが存在)、歌とピアノを教えていたエステルハージ伯爵の娘、カロリーネに恋したけど身分が違い過ぎたとか(主に推量)、その伯爵の夏の別荘の客室係、ペピ(ヨゼファ・ペッケルホーファー)と関係を持ったら梅毒になったとか(ミュージコロジストの意見)、あるいは友人と売春宿で遊び回っていたとかも言われます。反対に、賃金格差貧困から現代の若者が不本意な独身(Incel)に追いやられているような意味で、全然もてなかったのではないかとか、例によって性的マイノリティだったのではないか、などと想像を膨らませる人もいます。しかしどれも証明された事実ではありません。1933年と59年のオーストリア映画「未完成交響楽」と「未完成交響曲」では質屋の娘エミーとガラス器商人の娘ハンネレルがお相手に登場するものの、これらも完全にフィクションです。したがって楽曲において作曲家の体験が反映されていたかどうかは分かりません。人間ですから、失恋の一つや二つ、抱えていてもおかしくありませんが。 メロディーの親しみやすさ したがって曲がこれほどまでに受けたのは、その精神性がどうということもあるにせよ、ひとえにシューベルトがメロディーの天才だったから、としても間違いではないでしょう。同じ作詞家の「美しき水車小屋の娘」もそこそこ有名ですが、そちらには弾むような明るさがあるにしても、固有のメロディーが飛び込んで来るのは「冬の旅」です。内容的に「水車小屋」より渋い作品だと言う人がいるにせよ、また短調の部分が多いにしても、曲集全体がメロディアスだと言えます。出だしからすぐに覚えられてしまい、ぞれがずっと続き、ラストも印象に残る旋律となっています。「菩提樹」一曲に限らないわけです。世の中には一回聞いて魅了される曲もあれば、五回、十回と聞いていてもそんな部分あったっけと印象に残らないのもあります。名作には傑出した旋律が必要なもので、深淵なるバッハであれ厳しいベートーヴェンであれ、名作曲家は皆メロディ作りに秀でています。その点シューベルトは格別なのであって、ドイツ・リートとして曲集全体が粒揃いという意味では「冬の旅」の右に出るものはないと思います。 作詞家ミュラーのこと 一方で詩を作った人のことについては、誰しもが言う決まり文句のようなものが二つほどあります。一つは、同じドイツの詩人でシューベルトが曲をつけたゲーテ(1749-1832)、シラー(1759-1805)、ハイネ(1797-1856)などと比べて無名で、後世には忘れ去られてしまうような存在だということです。同時代の同じ派に入る他の何人かよりも評価されておらず、ただシューベルトが作曲したことで我々はその名を知っているに過ぎない、と言う論者もいます。気の毒なその人はウィルヘルム・ミュラー(1794-1827)です。でも当時は人気があって、大変有名な詩人でした。三十人もの作曲家が彼の詩で作曲したぐらいです。シューベルトの「美しき水車小屋の娘」と「冬の旅」の二大歌曲集(三大として「白鳥の歌」も挙げるのが普通ですが、そちらは作曲家の死後に友人たちが遺された歌を勝手にまとめたものであり、レルシュタープ、ハイネ、ザイドルの詩によります) は、この詩人の一連の作品である「旅するワルトホルン(角笛)吹きの遺稿からの77の詩」の中の独立したパートにそれぞれ曲をつけたもので、詩人が次の部分を発表するとすぐにそれを追って作曲するというような進行状況であり、シューベルトはこのミュラーのファンみたいな形でした。反対に詩人の方がオーストリア人であるシューベルトに注目していたかどうかは不明だけど、二人は会っていません。シューベルトの文字通りの白鳥の歌となった最後の歌曲「岩の上の羊飼い」も、他の詩人とシャッフルしてるもののミュラーのものをベースに使っています。そして何より、楽曲としての「冬の旅」を考えるにあたって、この詩人は大変重要な意味を持っているのです。 生い立ち ミュラーはデッサウという、領主の考えによって当時としては先進的な、ちょっと実験都市のような趣があった小さな市(旧東側ライプツィヒの北で、ベルリンの南西100キロちょっとのところ)で仕立屋の子として生まれました。仕立屋といっても父親は親方で、常に事業が安定していたわけではないけれども国際的な商売を夢見るぐらいには裕福であり、大きな家に住んでいました。子供を七人もうけたのに生き残ったのはウィルヘルムだけだったので、この詩人となった子供は大事に育てられました。いくら乳幼児死亡率が高かったとはいえ、これは例外的な割合であり、何か遺伝的な問題があったのかもしれません。 手厚い教育のせいというだけでなく、ミュラーは元々秀才であり、ベルリン大学へ進んで歴史と文献学を学びました。ギリシャ文化にも明るかったようです。その後は高校の先生や図書館長、二つしかない大きな出版社でのジャーナリスト(編集長)として活躍し、学者としても知られていました。短い生涯の間に詩のみならず、評論や短編小説、旅行記、中世ドイツ文学の翻訳や百科事典の記事執筆に至るまで精力的にこなしました。よく旅をする人でもあり、イタリアへ行き、学術調査ではギリシャやエジプトへも赴いています。しかしシューベルトと同様、ほぼ同じ時期を生き(三歳早く生まれ、一年早く亡くなっています)、同じように短命でした。一年長く生きただけの三十二歳で生涯を終えています。死因は心臓発作だったようです。 幸せな人? さて、ミュラーについて誰しもが言う決まり文句のようなものの二つ目ですが、それはミュラーその人に対してというよりも、シューベルトの「冬の旅」に関連して語られることです。曰く、ミュラーは結婚をして二人の子供を作り、その一人は後に有名になった東洋の神話学/宗教学者のマックス・ミュラーであり、幸せな家庭生活を送った人物であって、その人生は「冬の旅」に出て来るような絶望的な失恋には関係がなかった、というものです。したがって詩の内容はフィクションであり、イマジネーションが豊かだったに過ぎないと言う人もいます。でもこれは間違いです。 「冬の旅」の原体験 まず、思春期頃の話ですが、十四歳のとき、母親が亡くなりました。半年後に父は裕福な肉屋の未亡人と再婚し、それで家計が安定するということがありました。これがミュラー自身にどういう影響を与えたかは分かりませんが、寂しさを覚えることがあっても不思議ではありません。そして大学を卒業した翌年、ナポレオンが台頭して来て、愛国心から彼はプロシア(プロイセン)軍に志願して戦争に加わることになります。十九歳のときです。大きなバトルにも参戦し、多くの仲間が死に、友人の死も目の当たりにしたということです。そうした戦いを組織する貴族たちは安全なところにいたため、手先の兵のみが犠牲になって行く現状を目の当たりにすることとなり、最初の愛国心は揺らいだのではないかと指摘する人もいます。だとすると、その時点ですでにアイデンティティの危機のようなものを体験していたことになるでしょうか。 秘密の恋 その後プラハの補給基地を経由して翌年の1814年に、ドイツ軍の本部があったブリュッセルの配属になります。昇進したからで、leutnant なので当時のドイツでは何に当たるのでしょう、少尉でしょうか。そしてそのブリュッセルで、ある恋愛騒動が起きます。騒動というのは、何らかの困難を招く性質のものらしいからであり、後世の我々としては不幸な状況であったということが分かるだけです。というのも、こうした出来事は彼自身の日記やソネットなどにしか記されておらず、正確なところは分からないからです。何かスキャンダラスな出来事があったのか、ドイツの軍人としては相応しくない相手との情事、もしくはやりとりなどが軍に知れたのでしょうか。ともかく何らかの排斥につながった気配です。詩の中では fremdling(stranger)、よそ者という言葉が自分に対して用いられ、それが「冬の旅」の最初の文言にも採用されるきっかけとなります。相手の名前はテレーゼですが、これは彼の創作であって偽名かもしれません。後の自伝的短編小説「デボラ」においてはユダヤ人の少女ということになっています。熱烈な愛国主義者として、それはあり得ないことです。 小説家には二極あって、自分の体験を元にして書く自伝的なタイプと、空想の出来事を次々と展開させるプロット創作型に分かれます。実際はその両極の間のどこかに着地するものであり、多くの場合前者には重いリアリティが感じられ、後者に寄ると夢中にさせる見事な筋が出来上がります。上記のように日記や詩から窺える自身の体験を形を変えて再構成し、小説化しているミュラーは間違いなく前者に比重がある人で、体験外のことを想像で描けるタイプではなさそうです。 そして除隊になったのか望んで去ったのか、十一月にブリュッセルを離れ、故郷を経由してベルリンへと冬の旅に出掛けます。そのとき失意のうちに荒野を逃げ帰るように彷徨った体験が「冬の旅」に反映されることになったのだと考えられます。痛い失恋に加えてドイツ人としてのアイデンティティの危機、戦争の PTSD のようなものも加わっていたかもしれません。危機的な精神状態にあったことは間違いないようで、前述のように愛国心への揺らぎ(その後もフランスを罵るような詩は作ったけれども)や貴族体制への不信、キリスト教的な信仰の枠組みへの疑問にまで至ったのかもしれないし、それらはともかくとしても、ドイツ人から見て下に考えられていた存在への愛を通して、共同体の外へ追いやられた感覚があったことは間違いないのでしょう。自伝小説の中ではユダヤ人だった恋人によって、また「美しき水車小屋の娘」では水車小屋の娘として表される恋人によって、それはもたらされました。水車小屋(粉挽き)の家族も裕福ではあれ、社会的地位が低い点はユダヤ人と同じです。当たり前の世界からはじき出されることによって、彼は 「冬の旅」の冒頭で自分を「よそ者」と呼んだ状態、精神的にマージナルな領域(辺境)へと入って行ったのです。 それはまた創造の源であり、意識化へのチャンスでもありました。  Luise Hensel 秘密の恋 その2 ベルリンに戻った翌年の1814年、ミュラーはすでにベルリン・ドイツ語協会のメンバーになって仲間を得たりしていましたが、また幸福とは言えない恋愛に突入します。彼はメンデルスゾーンの姉の夫である画家のウィルヘルム・ヘンゼルとは友達だったのですが、その妹で詩人のルイーゼ・ヘンゼルとサロンで出会うことになります。そしてそれこそがテレーゼよりもより「冬の旅」に大きく影を落とす出来事となりました。大変きれいな人だけれども宗教的に熱心で、恋愛には興味がなさそうであり、多くの有名人が熱を上げては泣かされるという状況の中、ミュラーもまた例外ではありませんでした。ルイーゼはむしろ友人のルートヴィヒ・フォン・ゲルラッハという人に夢中だったようであり、思想的にか男性としてかは分からないけれども、その影響もあってカトリックに改宗します。そのことで元々自身が属していて周囲もそうだったプロテスタントの信仰との間に軋轢が生じ(オーストリアはカトリックだけど、ドイツはプロテスタントの国です)、それが元で彼女はベルリンを去ることとなり、加えてカトリックの処女の誓いも立ててしまいます。ミュラーは元から自分には見込みがないと知ってか、彼女へのプラトニックな愛を誓いました。それを肉欲と精神的な愛の乖離であるだとか、天国における平等な愛と地上の個別性の愛の一体化の試みであるだとか評する人もいます。本当なら大変高度なことです。いずれにしてもその愛の誓いはミュラーにとっては死にたいほど辛かったようで、その辛さゆえに子供と老人との間を行ったり来たりするような体験だったと記しています。それが「冬の旅」の「白髪頭(霜おく頭)」に反映されているのでしょう。1815年、二十一歳の頃です。 その後1820年にはライプツィヒのフリーメイソンの会員になり、また、父親が亡くなります。この父の死によってミュラーは家庭を持とうという気になったらしく、有名な教育者ヨハン・ベルンハルト・バセドウの娘であるアーデルハイド・バセドウと21年に結婚します。でもそれは安定を望んだということであって、その前二つの恋愛のような情熱はなかったのではないかとされています。そしてその翌年から「冬の旅」が含まれる「旅するワルトホルン(角笛)吹きの遺稿からの77の詩」(二巻 1822-1824/「水車小屋の娘」は1巻、「冬の旅」は2巻所収)を書き始めます。詩は結婚の穏やかな時期に作られましたが、本人でないから分からないけど、心は別だったかもしれないというわけです。 「冬の旅」には象徴的解釈が必要なのか 作品としての「冬の旅」が何を表しているのか、という話になると、曲の親しみやすさと受容が作曲家の才能によるのに対して、多くは詩の解釈ということになります。シューベルトはその詩の内容に相応しい曲をつけたかどうかで評価され、愛好家はドイツ語の音韻まで持ち出して間違いないと太鼓判を押します。それではこのミュラーの失恋の詩そのものは、どう受け取られているのでしょうか。ドイツ観念論という言葉があるように、その本当の意味はともかくとして、ドイツものに関してはよくよく理念的に追い込んで分析することが好まれます。シューベルトの「冬の旅」も例外ではありません。哲学的な視点が必要とされるのであり、単に恋愛中の心に思いを馳せたり、素直に読んで感想文を書くような態度では単純過ぎるようです。結果として、何ごとも時代背景を踏まえた上で論じなければならなくなります。ミュラーは文献学を修めた博識な人なので、自らの思想的立場に無頓着なはずはないということもあります。 時代背景〜ロマン主義じゃない? そうするとまず、ミュラーという詩人は、立ち位置としてはドイツ・ロマン派の詩人ということになります。辞書的におさらいをするなら、ロマン主義とは「ギリシャ・ローマを理想とする古典主義、啓蒙主義への反動であり、文学においては主観を打ち出したルソーに影響を受け、理性偏重ではなく、主観的感性に重きを置いて恋愛賛美などを行う18世紀終わりから19世紀頃の立場」ということになるでしょう。一言に切り詰めれば「感情に重きがある」です。しかしミュラーに関してはロマン主義的ではなく、むしろ啓蒙主義的だという見方もあるようです。そちらだとすると、また辞書的な定義によれば、「18世紀頃に封建体制と中世カトリックの宗教的な姿勢への反動として現れ、進歩的・機械的なものを重視して産業革命を後押しした、理性と合理性を重んじる立場」ということになります。これも極めて大雑把に縮減してしまえば「理性に重きがある」です。 ちょっと難しい解釈の話/実存主義? 「冬の旅」は失恋した気持ちを歌いますから、主観的「感情に重き」があるのは間違いありませんが、そこでの旅人は甘い夢やみせかけのやすらぎを拒否し、眠っている人々の仲間に入らず、死すら解決にならないと考えているらしいことから(「美しき水車小屋の娘」での主人公は自殺してしまいますが、「冬の旅」ではそれを一瞬仄めかすにとどまり、同様な解釈も存在するものの、絶望しつつ生きるシナリオを選びます)、単なるロマン主義ではないというのです。歌のどこにそんな部分が表れているかというなら、例えば「菩提樹」での、ここでやすらぎを提供するよとざわめく枝の慰めに耳を貸さないところ、「村にて」での、持っていないものを夢見ることと、眠る人々の中で時間を無駄にすることを拒絶するというフレーズ、「まぼろし」においては、旅人を惑わす巧妙な罠を拒む部分と、「道標」では人の選ばない荒野を旅し、誰も還って来たことのない道を行く決意をするという箇所などです。そのように敢えて苦しみから逃れようとせず、意志をもって困難を受けて立つ姿勢、個人の考える力に解決を求める態度は「理性に重き」を置いており、宗教的な救済を求めていないし、目の前のリアルな現実をとって空想による未来の目標を追ったりもしてないというのです。現在の苦しみからの出口を約束するロマン主義的な夢に飲み込まれるのではないところが啓蒙的 enlightening だとするわけです。啓蒙主義は時代的にはカントの主体も含めてロマン主義より少し前に当たるわけですが、「勇気」の歌詞においては「地上に神がいないのなら我々が神だ」と言っていることから、もっと後の時代であるのニーチェの「神は死んだ」と同じように解釈したり、「実存的絶望」existential desperation という言葉を持ち出してキルケゴール以降の実存主義を見ようとする研究者もいます。そこまで理屈を広げるのは見事であり、一時期重要じゃないと切り捨てられていたミュラーに箔がついて、シューベルト・ファンとしてもうれしいところです。正直この手の話はレイベリングの問題なのでどうなんだろうと思わなくもないにせよ、学者は新しい自説を探すものだし、芸術の解釈は自由なので受け手が決めるべきことです。でも確かに、共同体からの「よそ者」になったわけだし、厳密な定義としては哲学的流派の解釈とは異なるにせよ、広い意味では実存の危機と呼べなくはない状況だとも言えます。「冬の旅」はただ鬱の若者の泣き言なんかではないのです。 菩提樹 ところで、全体にわたって暗い曲集と思われている「冬の旅」だけど、音楽的には明るい長調が顔を出す曲もあります。「5:菩提樹」、「11:春の夢」、「13:郵便馬車」、「19:まぼろし」、「21:宿屋」、「23:幻の太陽」などが代表的でしょう。一曲の中でも長調と短調が入れ替わる構成は普通に採用されているので、他にも部分的には出て来ます。この中で墓場で疲れ切っている「宿屋」などは叙情的なスローで始まって大変美しいし、軽やかな「春の夢」は二番人気ともされているけど、それらを引き離して断然親しまれているのが「菩提樹」です。どこか懐かしく、甘く切ないところがある名曲中の名曲であり、この曲集の中で独立して取り上げられることのある唯一の歌曲となっています。ピアノのイントロだけで一気に魅了されるもので、シューマンの「美しい五月には」と並んでリートで最も美しい曲と言ってもよいのではないでしょうか。ではそれについてもう少し詳しく見てみましょう。 ほっとする一瞬 上述のように、この曲集には雲の切れ目から晴れ間が覗くような部分、ほっと一安心させられるような曲も所々に入っているわけですが、そうしたメジャー/マイナー・スケールの揺れ動きはそもそも何を表しているのでしょうか。一般に失恋というものの心理を考えてみるなら、でもそれは案外当たり前な気もします。振られても外から見る限りへこたれることがなく、次々と対象を変えてアタックする人も個人的には見たことがあるけれども、普通は誰しもが大きな失恋をして落ち込んでしまう体験は持っているもので、思い返してみれば振り子のように気分が揺れたときがあったのではないかと思います。そしてある瞬間はぽっかりと平和になる。お医者さんのように脳内物質の代謝のことを言うのはやめるとしても、それについては大枠では説明が可能です。人は通常、恋の相手を自分のアイデンティティーに組み込んでいます。ライフ・ヒストリーを自分自身だと思っているからです。だからそれを失えば自分の一部がなくなったように感じるのだという具合に全体状況を説明できます。一方、そんな状態にあっても時折晴れ間が覗くのは、落ち込んだ自我の思い込みへの持続力が途切れるからです。失恋したというのは、現在から見れば過去のある時点での状況であり、意識をそのシチュエーションに縛り付けておくことで我々は苦しみます。しかしそれもあまり度が過ぎれば疲れて来るものであり、あるとき悲しむ力も尽き果て、空の青さや、目の前の花の美しさに一瞬心を奪われて過去時制への持続的な拘束力が失われる時が来るのです。目の前のものによってひびを入れられる形で恋に破れた状況をしばし失念し、ありのままの現在をただ眺めているという一瞬です。そのとき心は不思議なぐらいやすらいでいます。つまり、今この瞬間にはそもそも何の問題もないのです。そうした意識を常に保っていられれば人間は苦から解き放たれるでしょうが、大抵はそんな力はなく、再度悲惨な過去の状況を自ら反芻しに行ったり、上手く行った未来を妄想したりして自我の中へと戻って行き、また振り子運動が始まります。つまり現在に留まれず、記憶か、期待かのどちらかの方向へ、あるいは架空の物事についての思考へとずれてしまうのが我々の通常の姿であるわけです。そして同じ振り子といっても現在時制と過去の失恋の間で揺れるのではなく、何か他の考え事と過去の失恋の間で揺れ動くうちに失恋部分の比重が軽くなって行き、いずれは過去の物語に戻らなくなる瞬間が大半となって来て、いつの間にか傷が癒えて行くというのが多くの人が辿る回復のあり方だろうと思います。そうではあっても、絶望こそは解放への最大のチャンスではあるわけです。 それでは「冬の旅」の中で感情が明るい側へと振れるときは、そうした現在時制への解放、専制的な自我から離れた、ある種悟りのような一瞬の晴れ間を歌っているのでしょうか。そうなら素晴らしいことです。しかし恐らくミュラーもシューベルトも、ありのままの現在に定住することを意識していたわけではないでしょう。なぜなら、明るい調子の曲を見てみれば分かりますが、歌詞の中で忘我によって気分が高揚しているのは目覚めた現在などではなく、夢か幻、憧れの中を漂っているときか、恋に破れた状況を他の雑念によって一瞬失念しているとき、疲れ切って意識が落ちそうになっているときだからです。多くの研究者は鬱状態の側を現実と捉え、長調部分はそこからの白昼夢的な逃避と見ているようです。これは自我からの解放とは見方が逆です。 では「菩提樹」に限ってはどうでしょうか。この美しい歌のテキストについて、もし学者たちによる実存的解釈が許されるのなら、反対に心の本来の解放への誘いのように解釈する自由も我々には多少残されています。作詞者も作曲者も、自覚はしていなくても、心の声としてそうしたありのままの生き方を感じていた可能性はあることでしょう。菩提樹の枝の囁きは何と言っているのでしょうか。以下にこの歌の歌詞を訳してみたいと思います。 菩提樹(ウィルヘルム・ミュラー) 門の前の泉の脇に、 菩提樹が一本立っている。 その木陰で私は夢を見た。 いくつもの甘い夢を。 その幹に私は、 多くの愛の言葉を彫りつけた。 嬉しいときも悲しいときも、 いつも私はその場所に引きつけられた。 今日もまた私は歩かねばならず、 真夜中にそこを通り過ぎた。 闇の中ではあったが、 私は目を閉じた。 するとその枝たちがかさかさと囁いた。 まるで私に呼びかけるように: 友よ、ここへおいで。 探しているやすらぎがここで見つかるよ。 冷たい風が私の顔に、 真っ直ぐに吹きつけた。 帽子が頭から飛んで行ったが、 私は振り向かなかった。 今やあの場所から 何時間も旅して来たが、 それでもまだあの囁きが聞こえる: あの場所でやすらぎが見つかるよ! 全体の構成は大きく四つに分かれ、最初の部分が憧れるような長調(頭二つのパラグラフ)、次にそれが反転した短調と元に戻った長調の組み合わせ(三番目と四番目のパラグラフ)、そして展開して激しい調子の短い短調が来て(「冷たい風が」の部分)、最後にまた最初に戻った長調で静かに終わるというものです(「今やあの場所から」の部分の二回繰り返し)。 普通に解釈すれば「甘い夢を見て愛の言葉を幹に掘りつけ」ていたわけですから、若者は過去には恐らく、ありのままの今を見るというよりは夢想の中を泳いでいたように思えます。しかし菩提樹の木陰に惹きつけられ、その美しさに癒されていたからこそそうやって何度もそこを訪れていたわけであり、幹を傷つける行為はともかく、木の声を聞ける繊細な感受性は持っていたのかもしれません。それは出来事ではなく、心の内側に目をやることです。途中短調の激しい調子に変わって風が帽子を吹き飛ばしてしまいますが、それは彼自らが作り出し、現実だと思っている苦しみのシチュエーション、つまり自我の働きの横暴な姿でしょう。若者はそれに負けないけれども、帽子を拾おうともしません。敢えて意味づけるなら帽子は何でしょう。そしてそのように決して後ろを振り向かない姿勢は風にされるがままということなのでしょうか、それとも反抗なのでしょうか。 そういうことではなく、暴風によって逃避の幻想から目を覚まされた、とするのが確かに無理のないところではあります。その風の冷たさこそが現実だと解釈し、このパッセージを前述のように近代的な実存的絶望だと捉えて、それを受けて立つ理性の姿として理解することもできるのでしょう。ドイツ語圏の歌なので必然ドイツの研究者が多いにしても、そうした深刻な自己の実存的絶望=覚醒という解釈を好むのも、やはりドイツ文化圏の人たちが多いかもしれません。そしてその場合は、自我と理性による苦を主体的に選択し、思考に依って立つ人間こそを最善かつ、発達における最終的な段階として見ようとしているのだと思います。もう少し前の言い方で表現するなら、デカルト以降の考える自我こそが私、だと言ってもいいでしょう。確かに、結末で死を美化せず、生きる意志に結びついているこうした実存的解釈は素晴らしいです。でも、自我理性と不条理な現実が最終回答となってしまいます。そもそも状況を不条理と位置づけるのは、あくまでも人間の自我の働きなのです。そしてそのようにして曲を聞くと感情的には苦しくなるけれども、それは信仰(甘い夢)によって形而上学的なものへと逃れない姿勢ではあります。そうした宗教的なものに対する態度にこそ、今のヨーロッパの人たちの力点があるのかもしれません。

専門家たちの論議を踏まえて「菩提樹」についても少し理屈っぽい立場を吟味してみました。しかしもう一度先入観を捨てて聞いてみるとこの曲、少し昔を懐かしむ気分はあるけれども、過去の痛みに縛られず、空想による未来の目標を血眼に追い求めたりもしない、ありのままのやすらぎ ruhe(peace/stillness/rest/quiet/calm)へと誘われている歌のようにも聞こえます。もちろん上述の「実存」も、架空の物事に逃げないという意味でなら、ありのままの現在にとどまることに近いのかもしれませんが、苦を引き受ける主体の側に引き寄せて考えるなら別物となります。結局こういうのはどう聞くかで聞き手自身が露わになるバロメーターのようなものなのでしょう。帽子を拾わずその場を離れたという数行の中に、甘い誘惑を拒絶して絶望を選ぶ意志を読み取るのも自由だけれども、木が語りかける穏やかさの秘訣を受け入れるなら、「菩提樹」の美しい調べが心に沁みます。若者は本当は木のところに戻りたいのです。この曲についても全編嘆きの歌だと捉える人もいるし、自殺を仄めかしているという解釈もありますが、曲集全体の中にあって、このぽっかりと開いた平和な明るさこそが、人々に長らく愛されて来たものでしょう。 でも結局暗さこそが魅力なのか? ドイツ・リートの最高傑作とされる歌曲集を取り巻く状況について、色々と見て来ました。所詮は恋の歌、などと言うつもりはないけれども、青春の物語だと思います。失恋したから美化されたのであって、上手く行ったらまた別の困難なドラマへと進んで行ったかもしれません。そしてそうした我々の日常のドラマが日々変わり行く万華鏡のピースのようなものなら、この傷心によくここまで理屈をつけたものだと思わなくもありません。多くの人が指摘する通り、この曲集のテーマは重苦しいです。マーラーの鋭く厭世的な暗さとは違うけど、鬱が過ぎ、泣き言のように聞こえる人もいると思います。攻撃する代わりに、自己憐憫に酔ったりもしています。でももし顔を背けたくなるなら、それは案外自分の中にかつてあった感情を赤裸々に描いているせいかもしれません。二極性の地上は選択と差別化の世界であり、恋愛には常に失う危険が潜んでいます。渦中にあるときは世界を揺るがす一大事なのです。 ミュラーは失恋そのものに加えて、普段信じている日常世界の崩壊をも重ね合わせており、それは人間の実存の状況であるとも言えます。そしてたとえこの青年がナイーヴに過ぎるとしても、その素直に嘆く様子に接すると、思いやりと共感で包みたくなります。19世紀前半の失恋物語である「冬の旅」は清々しくもあり、放蕩の裏で増えている現代の若者の未婚・未経験の苦悩も身近な問題だということを考え合わせれば、逆に一周回って新しいのかもしれません。

作詞者と作曲者にとっては若くも死が間近に迫った時期の労作です。死と愛は円環を成し、この作品に馴れ親しんて来た人にとっては、人生の秋においても慰めとなり得る珠玉の歌曲集であるに違いありません。

出ている CD について 以下で CD を取り上げます。良かったものに最大二つまで♡を付しますが、歌ものは声の好き嫌いも出るし、優劣ではありません。ここでは主だったものからいくつかジャケット写真付きでピックアップしてご紹介します。以下はその主だったものです。 〜歴史的歌唱と定番もの 古くから言及されて来たのは SP 時代のゲルハルト・ヒッシュ(ヒュッシュ/1901-1984)で、戦前のハンス・ホッター(1909-2003)が続き、「帝王」ディートリヒ・フィッシャ=ディースカウ(1925-2012)が出て来て席捲します。ディースカウほどの人気と評判ではなかったかもしれませんが、ヘルマン・プライもこの曲集を持ち歌のようにして何度も録音しており、好きな人は好きという状況だったと思います。彼らはバリトン、もしくはバス・バリトンです。シューベルトが作曲したのは本来テノールのためとのことですが、低く男らしいバリトンが定番にもなって来たわけです。初のテノール録音はペーター・アンダースの1945年でした。 〜新しい世代 その後の歌唱については格別誰かが突出して評価されるという感じでもなく、レコード雑誌の評論家各氏の意見には詳しくないものの、日本ではそれぞれに推しの歌手を褒めるという状況だったようです。ドイツ人に限って言えばバリトンではマティアス・ゲルネ(1967-)、クリスティアン・ゲルハーヘル(1969-)、テノールではクリストフ・プレガルディエン(1956-)、ヴェルナー・ギューラ(1964-)、ヨナス・カウフマン (1969-)などが有名です。イギリス人ですが、マーク・パドモア(1961-)やイアン・ボストリッジ (1964-)も人気と定評があります。その他多くの歌手がこの曲集を競って歌って来たのであり、詩の感情表現を大きくとる歌い方や、反対に純音楽的なアプローチ、音程強弱などのメリハリと技術に長けたもの、リラックスしたやわらかさが売りなものなど、十人十色です。歌曲集の象徴的な意味を自分なりに研究、解釈してライナーノートなどで発表している歌い手もいます。 〜女声 変わったところでは、敢えて女性歌手が挑戦したりもしています。それだけ「冬の旅」はドイツ人にとって大切な作品なのです。ロッテ・レーマン(1888-1976/ ソプラノ)、ロイス・マーシャル(1924-1997/ ソプラノ)、クリスタ・ルートヴィヒ(1928-2021/ メゾ・ソプラノ)、ブリギッテ・ファスベンダー (1939- /メゾ・ソプラノ)などです。ドイツだけではありません。イギリスのマーガレット・プライス(1941-2011/ ソプラノ)、ローズ マリー・ラング(1947-2017/ アルト)、日本の白井光子(1947-/メゾ・ソプラノ)、アフリカ系のバーバラ・ヘンドリックス(1948- /ソプラノ)、アメリカのジュリアン・ベアード(1952- /ソプラノ)、クリスティーネ・シェーファー(1965- /ソプラノ)、フランスのナタリー・シュトゥッツマン(1965- /アルト)、生年順なので再出ですが、イギリスのアリス・クート(1968- /メゾ・ソプラノ)、アメリカのジョイス・ディドナート (1969- /メゾ・ソプラノ)なども歌っています。他にもアップルの配信でミリアム・アブラモヴィチというメゾ・ソプラノも見出せますが、アーティスト情報はありません。クラシックの歌い方ではないかもしれませんが、ハーディ・ガーディでの伴奏によるナターシャ・ミルコヴィチ・デ・ローのボーカルというのもあります。女声ではないけど、カウンター・テナーのシャビエ・サバータもあります。また、オランダの女声アンサンブル、ココ・コレクティーフや、アレンジものの映像としてアンネ・ゾフィー・フォン・オッターの歌と役者たちによるパントマイム劇なども出ました。歌ではなく、弦楽四重奏版や管楽器などの器楽アンサンブルの演奏も複数出ています。 以下にそれ以外の盤を挙げてみます。最近出ているものを中心に見たので、含まれていないものも多数あります: ピーター・ピアーズ(t)1963 Decca テオ・アダム(bs)1975 Deutsche Schallplatten ジェラール・スゼー(br)1976 Testament エルンスト・ヘフリガー(t)1980 Claves クルト・モル(bs)1982 Orfeo ペーター・シュライアー(t)1985 Philips クラウス・メルテンス(b-br)1987 Aulos マックス・ファン・エグモント(Br)1989 Musica Omnia ペーター・シュライアー(t)1991 Decca ハンス・ペーター・ブロホヴィッツ(t)1994 Ensemble Modem ウォルフガング・ホルツマイヤー 1994 Philips トーマス・ハンプソン(br)1997 EMI ハンス・クリストフ・ベケマン(br)1997 SWF マックス・ファン・エグモント(br)2001 Musica Omnia トーマス・E・バウアー(br)2005 Oehms Classics クラウス・メルテンス(b-br)2005 Challenge Classics トーマス・クヴァストホフ(br)2005 DG ハンス=イェルク・マンメル(t)2005 Alpha ペーター・シュライアー(t)2005 Profil トーマス・E・バウアー(br)2006 Zig-zag Territoires ロマン・トレーケル(br)2007 Oehms Classics ウォルフガング・ホルツマイヤー(br)2009 Capriccio クリスティアン・ヒルツ(br)2009 Brilliant コンラッド・ジャーノット(br)2009 Oehms Classics ピーター・ハーヴェイ(br)2009 Linn クリストファー・モルトマン(br)2010 Wigmore Hall Live ヤン・コボウ(t)2011 Atma Records マシュー・ローズ(bs)2012 Stone Records ラファエル・ファヴル(t)2013 Stradivarius ダニエル・ベーレ(t)2013 Sony ヤン・ファン・エルザッカー(t)2013 Evil Penguin ジェラルド・フィンリー(br)2013 Hyperion ヤスパー・シュヴェッペ(br)2014 Etcetra ヨハン・ロイター(b-br)2014 Danacord ヤコブ・ヘングストレム(br)2014 Db Productions ランドール・スカーラータ(br)2015 Bridge ユリアン・プレガルディエン(t)2016 Alpha フローリアン・ベッシュ(br)2016 Hyperion ボー・スコウフス(br)2016 Capriccio ウォルフガング・バンクル(bs)2016 Preiser ギュンター・グロイベック(bs)2016 Decca ダニエル・オチョア(br)2017 Coviello トマシュ・コニェチュニ(b-br)2017 NIFC ジェームズ・ラザフォード(br)2018 BIS アラン・ビュエ(br)2018 Muso トーマス・オリーマンス(br)2018 Channel Classics マルクス・シェーファー(t)Avi Music 2018 ヤン・マルチニーク(bs)2018 Supraphon ペーテル・マッテイ(br)2018 BIS マルティン・アッハライナー(br)2018 Preiser パーヴォル・ブレスリク(t)2018 Orfeo クロスリー・メルセル(br)2019 Mirare マルタイン・コルネット(br)2020 Channel Classics ロデリック・ウィリアムズ(br)2020 Chandos ベンヤミン・ブルンス(t)2020 Hänssler クラウス・メルテンス(b-br)2020 Rondeau Production ミハエル・ヴィルメリンク(br)2021 Trptk ベンヤミン・アップル(br)2021 Alpha アルットゥ・カタヤ(br)2021 Alba Classic 演奏に関しては、バリトンにしてもテノールにしても、発声法にまでまたがるドイツ的、イギリス的といったモーダリティの違いはあります。よほど自覚的にならない限りは脱することのできない重力のようなもので、DNA 的な裏付けがあるかどうかは分からないけど集団的無意識に根ざしており、望んで継承する場合がほとんどです。個性であり、いい悪いではありません。 また、曲が曲だけに、声をうわずらせて叫ぶような迫真の演奏、例えば「凍った冬の世界で鋭く刺すような寒さに震え、気が狂いそうな絶望の淵に追いやられる壮絶さ」などと形容される歌い方が一般には高く評価されるかもしれません。ただ、そうした人気のある評論の陰に隠れて、そうでないものを求める人もきっといるでしょう。結局のところ好みだという話に戻りますが、仮に努力したとしても完全なニュートラルは無理なわけで、自分としては激情をぶつけて来るよりは少し距離感をもって落ち着いて歌う方が好きです。ドラマティック・バリトンという方向は苦手としますし、大男の深々とした大人声による嘆きよりは若々しいテノールの方が曲に相応しいかなとも多少感じます。したがって上記の録音はできる限り聞いてみましたが、有名なものを除いて選ぶ落とすは単なる主観によっています。また、以下で行う説明もそれが反映されたものになっていると思います。そしてもちろん、声楽の専門家の解説ではありません。 今回は歌手の世代順に並べます。   Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Gerhard Hüsch (br) Hans Udo Müller (pf) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ゲルハルト・ヒッシュ(ヒュッシュ/バリトン)/ ハンス・ウド・ミュラー(ピアノ) まず、ヒッシュからです。戦前の SP 時代、「冬の旅」全曲の録音(「おやすみ」の二番はカット)はこの人から始まったという大御所です。1901年のハノーバー生まれで、84年に亡くなっています。八つほど年下のハンス・ホッターと並んでこの曲集の権威のような存在であり、アンチ・ディースカウ派なのでしょうか、今なおこれこそがという愛好家の方が多くいらっしゃいます。元々は演劇を学んでいたということで、地方の劇場でコミックなどを演じていましたが、後にオペラでデビューを果たし、リートも定評がありました。「冬の旅」を録音したのはヒトラー政権が誕生した1933年のことです。ヒッシュと言えばこの録音であり、三十二歳でした。戦後はナチへの協力疑惑などもあったようで、来日して教えたこともあり、日本では古くからファンが存在します。わが家には当時からの SP 盤があるのですが、78回転のために九枚組という分厚い本のような装丁になっていて、サブスクライブの現代とは違ってずっしりと重く感じます(写真上左)。買った頃はいい値段がしたのでしょう、人気のほどを窺わせます。 そしてこのヒッシュの歌、ホッターのように声の強さで勝負するのではなく、丸みを帯びた美しいトーンであり、滑らかかつ明快な語りが特徴と言われたりします。反対にホッターの歌よりごつごつしているという人もいるようなので、聞き方によって印象も人それぞれなのでしょう。ホッターに包み込むような温かさを聞いて、その反動からこちらが硬く聞こえるのかもしれません。ただ、ディースカウのようにダイナミクスを大きくとってフォルテで強く押して来たりはせず、楷書のような演奏だとは言えるかもしれません。声質はリリック・バリトン、ハイ・バリトンと分類され、ホッターほどバスに近い太い声ではありません。その後のテノールとも違ってバリトンではあるので、十分に低くはありますが。 聞いた印象では、その威光ゆえに何とも評し難いのだけど、テンポについてはホッターのいくつかの録音のようにしっかり遅いと感じる部分はなく、「氷結」などむしろ速めです。「菩提樹」も軽快になるパートがあります。ポルタメントが聞かれ、全体につなぎ運びは滑らかです。歩調を緩めてやわらかく弧を描くような強弱で歌う部分もあり、フレーズの区切りで強調を入れたりもします。全体にはその緩やかな起伏が心地良いもので、品がありつつ優雅です。 しかし別の言い方をすると、強いところで怒鳴り声にはならない一方、高い音程ではバリトンの男性的な太さはあり、静かなパッセージでも今の人のように囁くような弱音を駆使するという感覚ではなく、しっかりとしたボディのある味わいです。テノール好きの人には少し重いでしょうか。こんなことを言ってファンの方にはネガティブ評価だと思わないでほしいのですが、録音も手伝ってるかもしれないけど、口が閉じ気味になって鼻へ抜けるときのこもった音の響きが出る瞬間も聞かれ(ゲルネ盤のところで後述するドイツ的な発声かとも思います)、それが高い音程へ跳ね上がると、聞き方によっては多少苦しそうに響いたりもします。さっきはやわらかいポルタメントと言ったけれども、滑らかに下からずり上げたり撫で下ろしたりするので、フォルテでは同じ手法が覆いかぶさるような粘りと感じさせることにもなり得るわけです。ものは言いようですが、それが「重い」の意味です。仮にそういうのが苦手な人が聞いた場合、「溢れる涙」など、音程は正しいながら、その反動のついた上下動はワウ・フラッターのワウ、つまりアナログ・レコードのゆったりとした回転むらのように聞こえてもおかしくはないでしょう。良くも悪くもこういう低い男声のたっぷりとしたバリトンによって「冬の旅」は録音の歴史を開始したのでした。現代の切れのある歌い方とは違うかもしれませんが、完成された確固とした歌唱であって、個性の一つと捉えてもいいと思います。あるいは、速めのテンポでさらっとした部分が聞かれたりする点では、案外現代的なところがあるとも言えるのでしょうか。それに関してはロマン派的ではなく、この時代の「新即物主義」の表現様式からだと捉える向きもあるようです。いずれにしても、今聞いても十分に味わい深いと思います。 SP 時代とはいえ、音は案外悪くありません。ホッターの最初の頃の録音と比較しても劣ることがないです。色々なリマスターが出たようだけど、英 HMV 原盤です。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Hans Hotter (b-br) Gerald Moore (pf) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ハンス・ホッター(バス・バリトン)/ ジェラルド・ムーア(ピアノ) 戦前からの大御所の二番目はハンス・ホッターです。ディースカウ以前の「冬の旅」でヒッシュと並んで名の挙がるドイツの歌手で、1909年にフランクフルトの隣の市で生まれ、2003年に九十四歳で亡くなりました。最初は宗教音楽家を目指してオルガンと合唱指揮などをしていましたが、1930年にオペラのバス歌手としてデビューし、専らその分野で活躍しました。ワーグナーが得意で評価も高く、自ら演出もしています。音域はバスに近いバリトンです。ヒトラーには気に入られていたものの、戦時中はヒッシュとは違い、ナチの協力演奏家となることは極力避けていたようです。長生きで、戦後もキャリアの最後までリサイタルを開いていました。オペラだけでなくリートも得意とし、「冬の旅」などは気に入って取り上げ、生涯で120回ほど歌ったとか。日本には1962年に初来日して以来、何度も来ています。録音時期としてはヒッシュの SP 時代に対し、モノラルの LP 時代に最盛期を迎えたと言えるでしょう。この曲集の権威であり、後の歌手たちの何人もが教えを請いに彼のもとへ出向いています。世代としては昔の人ながら、太く温かいとして一部で今なお大変人気があります。 「冬の旅」に関してはその録音自体も数多く存在していて、ヒッシュとは好対照を成しています。正確には全部でいくつでしょう。拾えるものを拾うと: 1. 1942 DG ミヒャエル・ラウハウゼン(ピアノ)/三十三歳時 2. 1947 Opera Depot / Naxos ハインツ・シュレーター(ピアノ)/三十八歳時 3. 1954 EMI ジェラルド・ムーア(ピアノ)/四十五歳時 4. 1961 DG エリック・ウェルバ(ピアノ)/五十二歳時(ステレオ) 5. 1969 Sony ハンス・ドコウピル(ピアノ)/六十歳時(東京文化会館ライヴ) 6. 1976 Decca ジェフリー・パーソンズ(ピアノ)/六十七歳時 7. 1982 NHK コンラート・リヒター(ピアノ)/七十三歳時 このうち 2. の1947年のものはフランクフルトでの演奏ということながら CD としては現在入手不可のようで、原盤権℗ JPK Music の2020年リマスター音源がアメリカ・ナクソスからの YouTube や各種サブスクライブ・サイトの配信となっているのみです。そして 7. はオーストリアでのライヴだそうですが、NHK で過去に放送されたものだけであり、いかなる媒体でも発売はされていません。  1947 Opera Depot ハインツ・シュレーター盤 この中でどれが良いかとなると見方は色々でしょうが、四十代半ばで安定している54年の EMI 盤を挙げる意見が多く、聞いた限りでも十分そう思えたので一番上にジャケットの写真を掲げました。より若くてヒッシュと同じ年齢の頃の声となると42年のものとなり、そちらは戦時下のベルリンでの演奏であり、録音のコンディションはヒッシュとあまり変わりません。そしてテンポはかなり遅く、フレーズの区切りでの間の取り方も大きいので重さを感じさせます。一歩ずつ歌うという感じです。続く47年の方は音はかなり上手くリマスターされていて声がはっきりとしており、54年盤より状態はいいぐらいかもしれません。ただ、テンポは42年よりさらに遅くなります。フレーズの途中で歩を緩めて延びる感じは若干少ないにしても、大変ゆったりであり、その運びはヒッシュと比べても時代様式の上でさらに前なのかなと思わせるものがあります。たっぷりとしたこの味が好きな方はこちらがいいでしょう。  1961DG エリック・ウェルバ盤

一方で54年盤より後となると、61年録音の DG 盤も良いと思います。そちらは五十代に入っているものの、ステレオなのが強みです。テンポも三十代の頃のように時代がかった遅いものではありません。ただし声となると年齢とともに衰えるものであり、それを補うように多くの歌手が表現を大きくして行く傾向が見られたりします。ホッターの場合はもともとたっぷりした声なので衰えは比較的分かり難いかもしれないけど、口腔でこもるように響かせる低い音(デックングと言ってよいのか)がより顕著に聞こえるようになります。昔のように極端に遅くしてテンポを変動させる運びはむしろ減って行くものの、反対に強弱や声の震わせ、揺れの面ではやはり多少大きくなる傾向があるようです。言葉がたっぷりするというのでしょうか。これについても大人っぽいとしてより歓迎する向きもあるみたいで、そうなると後年の方が良いでしょう。スケールが大きくてダイナミックだと評する人もいます。結局は好みだと思います。でも「枯れて来た味わいが良い」という方向ではないかもしれません。 話を戻してバランスの良い54年の EMI 盤ですが、伴奏の名人であるジェラルド・ムーアのピアノは余計な色を加えてでしゃばるところがなく、静けさも感じられてやはり洗練されています。そして何よりホッターという人の声は、バス歌手に共通していると言える部分もあるにせよ、たっぷりとしていて独特です。体の大きな男性を印象づけるもので、それがやさしい父親的な包容力を感じさせるのでしょう、温かい声であると言う人もいます。言い方を変えるならば、後年は特にそうですが、口の中でこもるように反響するドイツ式の低音という意味では、上記ゲルハルト・ヒッシュで回転むらのように覆いかぶさる粘りと表現した「重さ」の度合いはより大きいとも言えます。そうした太くてやわらかく、低く朗々と響く声で包み込むように歌うのが何といってもホッターの魅力でしょう。失恋した若者の痛みというよりも、少し離れて見守るような感覚でしょうか。また、表現方法の上ではヒッシュとも共通しますが、細かく分析してディナーミクを施すというのとは反対で、この人なりの自然さで悠々と進めるところが特徴だと思います。好きな方にとっては何ものにも代えがたいでしょう。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Ernst Haefliger (t) Jörg Ewald Dähler (fp) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 エルンスト・ヘフリガー(テノール)/ イェルク・エーヴェルト・デーラー(フォルテピアノ) 「冬の旅」の録音は歴史的にはバリトンで始まったわけで、本来のテノールが出て来るのは遅れ、1945年のペーター・アンダース盤が最初でした。1908年生まれのイギリス人ながら、ドイツ的とも言えるエッジの立ったリズムで切りつつビブラートをかけ、走り気味になるところも出るほど起伏の大きな熱唱でした。そしてこちらはそれより少し後の世代、スイス生まれのテノール、エルンスト・ヘフリガー(1919-2007)です。宗教曲などを聞く人にとっては馴染みのある名前でしょうか。リヒターやヨッフム盤のバッハの受難曲で福音史家をやってたりします。シューベルトのリートも定評があり、これこそがいいという人もいます。1965年の DG 録音でエリック・ウェルバのピアノによる旧盤もありますが、そちらは聞けていません。ここで取り上げるのはそれよりも話題になったかと思われる、1980年録音のクラーヴェス盤です。ピアノは同じくスイスのチェンバロ奏者、イェルク・エーヴェルト・デーラーがフォルテピアノを弾いています。 フォルテピアノの弾き方は癖の強いものではないですが、ピリオド奏法という感じのリズムではあり、部分的にスタッカートを交えての軽い運びです。大きくはないけど間をとって遅らせるためも聞かれます。歌の方もそれに合わせるように弾ませて歌っています。語尾を延ばさず、ちょっと途切れるような感じも出しながら軽く、一音の中での翻るような震えもあります。二曲目の「風見の旗」など、テンポ感も良く、素早い運びです。多少語りに近いのかもしれないけど、重くてポルタメントのうねりがあるようなそれまでの伝統的な歌い方とは違っています。古い方は聞いてないので分からないけど、この録音は古楽の運動を意識しているからかもしれません。ヘフリガーが六十一歳のときであり、そういう見方をすれば張り上げるところで少しだけ苦しそうに聞こえるかもしれません。でも十分に若々しい響きです。テノールの強みが生きた「冬の旅」だと思います。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Dietrich Fischer-Dieskau (br) Gerald Moore (pf) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(バリトン)/ ジェラルド・ムーア(ピアノ) さて、戦後の「帝王」フィッシャー=ディースカウです。それともシュワルツコップが評したように「神」と呼ぶべきでしょうか。ではなぜ帝王なのでしょう。歌以外でもクラシック音楽への造詣が深く、様々な分野の演奏者の特徴をよく知っていた人であり、歌となると初見で完璧な抑揚をつけて歌ってしまうという能力の高さについても聞いたことがあります。デビューのドイツ・レクイエムの逸話からしてそんな感じです。でもこの人が他を席巻するのは、表現主義とも呼ばれるその技巧と彫りの深い歌の完璧さによってだとされています。一般に言われているそれは「詩を深く読んで上手な朗読のように声音を使い分け、広いダイナミックレンジと完璧にコントロールされた音程によって細かなディテールにまで配慮を行き渡らせてその内容を演じる」というものです。その結果数々の著名人を含め、どなたも褒めるという状況に至っており、どのサイトでも初めて「冬の旅」を聞くならディースカウ、というような紹介のされ方をしているのではないでしょうか。音楽以外も絵であれ文であれ才能を発揮し、大変聡明で人柄も良いと言われました。その価値が分からないと音楽関係者なら困ったことになるほどです。ただ、どんな場合でも好みというものは存在しますので、上手過ぎるとか、演出過剰だと言って嫌う人もあるようです。 音域はリリック・バリトン(ハイ・バリトン)で、バリトンの範囲としては低くない声質です。古楽から現代音楽まで、どんな分野、言語も得意でした。1925年のベルリン生まれで、中等学校の校長先生と音楽の先生を両親に持ち、バッハの「農民カンタータ」の領主の子孫に当たるとのことです。二次大戦では従軍し、連合軍に捕らえられて投獄されるも、その歌でアメリカ軍に気に入られたというエピソードがあります。2012年に八十六歳で亡くなっています。 また、帝王と呼ばれるだけにその歌の録音は膨大であり、400枚以上のレコードがあると wiki には書いてあります。普通はとても数えられないぐらいあることは間違いないです。1947年がキャリアのスタートですが、翌年の「冬の旅」(下記 1. )の録音をもって、ともされます。その「冬の旅」については、セッション録音が8回、ライヴや映像も含めると13回ほどあるようです(実際は30回前後だという説も聞きます)。以下に記してみます: 1. 1948 Audite クラウス・ビリング(ピアノ)/二十二歳時(ライヴ) 2. 1952 Audite ヘルマン・ロイター(ピアノ)/二十七歳時(放送) 3. 1953 Archipel ヘルタ・クルスト(ピアノ)/二十八歳時(ライヴ) 4. 1955 EMI ジェラルド・ムーア(ピアノ)/三十歳時 6. 1955 INA ジェラルド・ムーア(ピアノ)/三十歳時(ライヴ) 7. 1962 EMI ジェラルド・ムーア(ピアノ)/三十七歳時 8. 1965 DG イェルク・デームス(ピアノ)/四十歳時 9. 1971 DG ジェラルド・ムーア(ピアノ)/四十七歳時 10. 1978 Orfeo マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)五十一/歳時 11. 1979 DG ダニエル・バレンボイム(ピアノ)/五十四歳時 12. 1979 Arthaus アルフレート・ブレンデル(ピアノ)/五十四歳時(ライヴ映像) 13. 1985 Philips アルフレート・ブレンデル(ピアノ)/六十歳時 14. 1990 Sony マレイ・ペライア(ピアノ)/六十五歳時 この中で一般に評価が高いのは 9. のムーアとの1971年のドイツ・グラモフォン盤でしょうか(写真上)。円熟して来てまだ声も枯れておらず、長らく組んで来た名歌曲伴奏家のイギリス人ピアニストとの録音で完成度が高いからです。次いでそれよりも若くて勢いがあり、声がベストだった頃の方が良いという意見もあり、その場合の多くはステレオで三十代だった 7. の62年盤となるようです。反対に多少枯れても良ければ 13. のブレンデルとの85年のフィリップス盤を挙げる人もいれば、71年盤よりは 11. のバレンボイムとの DG 盤の方がいいとする人もいます。日本では人気がないようだけど、海外では 8. のデームスとの65年の方の DG 盤の評価も高いみたいです。 果たしてどれが良いのでしょうか。ざっと聞き比べてみましたが、当人としてはそれぞれに新たな発見や思いから録音に至ったのだろうものの、同じ人であるために歌い方がものすごく違うというものではありません。テンポ設定を見ても、最初の二回ぐらいは多少遅めながら、トータルで71分プラスマイナス数秒というところでほぼほぼ一貫しています。でも71年盤で代表させるという意見には納得するところがありました。一番良く出来た演奏である気はします。後は好みで大きく分かれるところでしょう。個人的にはヘルマン・ロイターとの52年盤、デームスとの65年盤あたりが良かった印象です。もう一つ個人的意見を述べさせていただけるなら、最初この人の「冬の旅」を聞いたとき、上記のような歌手評価の通りにはまず感じられませんでした(ブリューゲルの「雪中の狩人」の絵からして62年盤の LP だったと思います)。ダイナミックレンンジの広い歌い方からも来るのでしょう、感情に任せて震わせる大きな声がきつく感じたのです。演じ過ぎとまでは思わなかったけれども、嘆きから何かに当たっている怒号のように聞こえてしまうのが苦手なのだと思います。そのためディースカウの「冬の旅」というと、完璧に整っているというよりもむしろラフな印象になってしまいます。バッハなどでは全くそう思いませんでしたので、「冬の旅」が特別なのでしょうか。この曲集は甘い感傷ではなく、身震いするほど冷徹な世界だ、というようなことをご本人が言っていたのと関係あるでしょうか。感情の揺れとしては確かにそうした振り幅が必要なのは分かります。父親に怒鳴られたトラウマはないけれども、そう感じるのは自分の偏った好みです。ですからこの歌曲のキングに関しては彼への愛が深いファンの方に任せた方が良いですが、外せない人であるので、なるべく好みを交えないで以下に簡単にまとめてみます。  1948 Audite クラウス・ビリング盤 まず最初の48年の録音ですが、RIAS=アメリカ軍占領地区放送局へ行われたもので、ディースカウが戦時中にアメリカ軍に人気だったときからあまり時間が経っておらず、その頃どんな風だったのかが分かるものです。ポルタメントで山を描くように歌っており、ヒッシュやホッターのような戦前の人とも共通したマナーとなっています。口をすぼめるこもった音もよく用い、間を空けてから次の音を強くして強調するという手法も聞かれます。声も若く、高めというのが後のものと違って印象的です。ただ、完全無欠と呼ばれた帝王も、この頃は音程が完全に安定しているとは言えない瞬間もあるようです。張り上げるフォルテが力強いです。音のコンディションは古いだけにさほど良いとは言えません。  1952 Audite ヘルマン・ロイター盤 これはこの人の中ではかなり良かったです。でもそう言うと、ディースカウ・ファンでないことが分かってしまうでしょうか。ポルタメントで山を作って上げ下げするという感じはほとんどなくなっています。滑らかで流れるようなところが魅力です。フォルテの盛り上げはより強くなると同時に弱音もしっかり潜って抑えており、レンジは大きくなっていますが、作為は感じません。声は48年より安定しています。ピアノは強く叩いて強調する拍が出たりするものの、陰影に富んでいて情緒があります。モノラルながら録音も前よりずっと良いです。「菩提樹」などはフォルテでは一瞬速くなって力強いながら、全体にはやわらかさがあって魅力的です。後年のいかにもフィッシャー=ディースカウというマナーではないかもしれないけど、逆に好む人もいるでしょう。  1955 EMI ジェラルド・ムーア盤 モノラル時代の EMI のスタジオ・セッションです。上記52年盤と似てはいますが、朗々とした伸びやかさ、やわらかく波打つ感覚とフォルテでの盛り上がりが減り、起伏が少ない感じがします。「菩提樹」も慎重で丁寧な感じです。形が整った演奏だと思います。  1962 EMI ジェラルド・ムーア盤 ステレオになってからの EMI セッション録音盤です。上と比べられるかと思いますが、より颯爽とした感じで、出だしなどはやや淡々と運びます。52年盤のような滑らかさはないけれども思い切りが良く、切れの良い若さが感じられて起伏もあります。細かな強弱の陰影もあり、この人らしい演奏だと思います。軽いピアノで始まる「菩提樹」は55年盤より動きがあり、まとまりも良く、フォルテも力強いです。欠点のない録音ではないでしょうか。これをディースカウの代表盤に選ぶ人もあるようです。録音コンディションとしては歌が前に出、ステレオだけに良いですが、後の DG 盤よりはふくよかさが少なく、さっぱりとした感じがします。  1965 DG イェルク・デームス版 海外で評価が高く、日本ではさほどでないもののようです。でもこれも悪くないと感じました。声にやわらかさと力があって、上記62年のセッションより生きいきしているように感じます。所々の強めも大きく、抑えられた感じはしません。その意味で自然な乗りがあるとも言えるでしょう。ピアノは多少重量感と真面目さがあって最大繊細な方向ではないかもしれませんが、変わったことはしていないので気になることもありませんでした。日本で人気がないのはこのピアノのせいのようですが、その意味はよく分かりませんでした。「菩提樹」は弱音ややわらかさ、滑らかな方向には特に寄っていないけれどもまとまりが良く、盛り上がりもありつつ過度ではありません。  1971年 DG ジェラルド・ムーア盤 上で写真を掲げましたが、もう一度掲げます。やはりこれを代表盤として挙げてよいのではないでしょうか。やわらかさと深みのある声で、聞いた瞬間の音色がいいです。ピアノは多少ためと区切りが大きい部分もありますが、歌い方は節度がありながら起伏もついており、陰影のつけ方に不自然さが少ないと思います。一部には彼の歌唱の中では面白くないと言う人もいるようだけど、抑揚はしっかりとあります。「菩提樹」には静けさとやわらかさが感じられ、声も安定していて潤いがあります。フォルテへの盛り上げも他と比べて荒くなく、しっかりとしていて完璧でしょう。フィリップス盤と並んでしっとりとした厚みがあって、録音もベストです。  1978 Orfeo マウリツィオ・ポリーニ盤 ライヴな響きの録音で自然な動きのある歌唱であり、元気が良い印象です。弱音から強い方までレンジがあり、それをうるさく感じるか豊かな自主性と捉えるかは受け手次第というところでしょう。抑えた55年盤とは対照的です。ピアノの音は輪郭が立ってきれいですが、曲が曲だけに、このピアニスト特有の速弾きのドライな感じが強く出るわけでもなく、案外普通に感じました。部分的にちょっとアクセントに鋭さがあるでしょうか。「菩提樹」では録音の質によって声の倍音輪郭がよく聞こえます。静けさややわらかさよりも動きに寄ったリンデンバウムです。切り返しのフォルテの部分での歯切れ良く激しいタッチのピアノはポリーニらしいとも言えます。歌もしっかり尖っているので、相性は良いと思います。  1979 DG バレンボイム盤 歌い方は朗々としています。動きに制限はなく、自然体で自由ながら、ポリーニのときのような強い盛り上がりはやや少ないでしょうか。反対に静けさの強調はあります。コントロールという意味では多少雑な方へ行っているかもしれないですが、思うままに歌うところが美点です。一曲目は速めで、速いところとゆったりの差が大きく感じます。この設定はバレンボイムのせいもあるのかどうか。ただ、ピアノの表現自体には強い特徴は感じませんでした。「菩提樹」はまとまりが良く、中庸という感じです。静けさには寄っていません。強さも最大ではないでしょう。音響としては、ややデッドながら悪くありません。ただ、同じ DG でも71年盤の方が豊かな感じはすると思います。  1979 Arthaus アルフレート・ブレンデル・ライヴ盤(映像) バレンボイム盤と同じ年のライヴです。六年後に同じ顔合わせでセッション録音を出しており、そちらは声の衰えが指摘されたりするのでこのライヴの方に期待がかかるところですが、その声は案外アタックが強く、張り上げるようなフォルテが聞かれるものです。少し走るようなところもあって元気が良いです。完成度よりは荒削りなダイナミズムがあると言ったら否定的でしょうか。わずかな音程の揺らぎが出るところがあるぐらい、かしこまらずに歌っているようです。ポリーニ盤とどちらが元気でしょう。強くするところが違う気がします。これは DVD なので歌っている顔を見ることができますが、大変表情豊かに感情を表しているのが興味深いです。多少演劇的にカメラ写りを意識しているのでしょうか。いつもこうなのかどうかは分かりません。「菩提樹」もゆったりとはしておらず、ややフライング気味とも言える入りで元気の良いものです。間も少なめです。  1985 Philips アルフレート・ブレンデル盤 好みの問題ではありますが、ピアノはこれがベストな気もします。ブレンデルはシューベルトに合う人ではないでしょうか。フィリップスの録音がきれいである点でも71年の DG 盤と並んでベストかなと思います。ディースカウは六十歳ということで、多少の衰えはあるし、声の揺らぎもいくらかあるものの、全体としては気になるレベルではありません。やわらかい響きは減ったでしょうか。歌い方としては自然に流し、この人らしいフォルテの強い音は健在なものの、他の録音と比べても力みはあまり感じられない方です。ただ、弱音ではしっかりと抑えた表現をするせいか、声が少し震えるところはあるかもしれません。「菩提樹」はピアノが美しくて理想的です。弱音での力の抜き方、間合い、速度の緩め方も良いと思います。声も力が抜けており、ここでは最大限に静かに抑える方向ではないものの、平静さが感じられます。テンポは遅いわけではありません。格別やわらかくはないけれども良いリンデンバウムだと思います。  1990 Sony マレイ・ペライア 六十五歳、最後の「冬の旅」です。多くの方が指摘しているように、やはり衰えはあります。仕方のないことですが、声を張り上げているようにも聞こえます。反響のある録音で、倍音ははっきりしています。そして弱音では沈み、声が聞こえないぐらいに潜って囁く運びとなります。これは表現としては良いと思いますが、音程が多少不安定でかすれてしまうのが致し方のないところで、語りの効果があるとも言えます。反対に強い方は荒くなり気味です。ワイルドで良いけれども、反動がついてアクセントが強く、なげやりとは違うにしても、出ない声を絞ってるようには聞こえてしまうかと思います。あるいはこれも換言すれば、軍歌のように勇ましい、でしょうか。声が衰えるのは自然なことですから、昔の歌い方を維持しようと頑張らなければ枯れた味わいとなり、枯淡の境地と言えたかもしれません。あるいはそうなっているという見方もあるでしょう。ピアノのペライアは、上記ブレンデルと並んで湿度を感じさせ、少し悲しさが混じるけれども自発的な動きがあって、元々シューベルトにはぴったりなピアニストであると思います。ただ、ここでは結構タッチがはっきりしており、ディースカウ共々頑張っている印象です。録音のせいもあるでしょうか。「菩提樹」は彼らしいピアノの表情が良いです。ここでも弾ませるような力を込めたアタックがなければ、枯れた味と言えたと思います。フォルテでは速め、力が入ります。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Hermann Prey (br) Wolfgang Sawallish (pf) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ヘルマン・プライ(バリトン)/ ウォルフガング・サヴァリッシュ(ピアノ) 次はフィッシャー=ディースカウとほぼ同じ世代、四つ下に当たる同じくベルリン生まれで声質も同じリリック・バリトンであるヘルマン・プライです。人気の点ではディースカウの陰に隠れる格好だったかもしれませんし、評論家では誰推しだったかなどには明るくないのですが、ディースカウ派ではなく、かつヒッシュやホッターなどの大御所にも行かない人たちの間では、ホッター同様に温かい感情表現があるとして好まれていたと思います。そしてこのプライもまた「冬の旅」は自分の持ち歌のように何度も録音しているので、外すわけには行きません。 経歴ですが、ディースカウとは違って徴兵されなかったし、1929年生まれで戦後のデビューなので、ナチとの関係がどうこうというような世代ではありません。コンペティションで優勝し、リートで始めたけれどもオペラでは喜劇寄りの役を得意とし、オペレッタも歌いました。何度も来日しており、98年に亡くなっています。 残した音源は、スタジオ録音が3つ、それ以外も含めて7種類ぐらいあります: 1. 1959 配信のみ ジェラルド・ムーア(ピアノ)/三十歳時(ライヴ) 2. 1961 EMI カール・エンゲル(ピアノ)/三十二歳時 3. 1971 Philips ウォルフガング・サヴァリッシュ(ピアノ)/四十二歳時 4. 1978 Ermidage/Aura アーウィン・ゲージ(ピアノ)/四十九歳時(ライヴ) 5. 1984 Denon フィリップ・ビアンコーニ(ピアノ)/五十五歳時 6. 1987 Hänssler ヘルムート・ドイチュ(ピアノ)/五十八歳時(ライヴ) 7. 1997 OEK 岩城宏之/オーケストラ・アンサンブル金沢/六十八歳時(ライヴ) 最後のオーケストラとのもの(入手困難のようです)以外は一通り聞いてみました。一般に評価が高いのは61年の EMI 盤と71年のフィリップス盤あたりでしょうか。若いときの張りのある声と勢いの良さを求める人は前者、落ち着いたバランスの良さでは後者ということだと思います。ここでは後者の71年、サヴァリッシュとのものを挙げてみます。61年盤は声は瑞々しいですが、フォルテで馬力があるというのか、どちらかと言えば少し荒いぐらいの乗りがあり、ディースカウで苦手と言ったのと同じ意味で個人的には好きな方向ではないからです。配信の59年と比べてもむしろその傾向が強いでしょうか。でも強いといってもディースカウのポリーニ盤やブレンデルとのライヴ盤ほどぶつけて来るような激しさはなく、余裕は感じます。 反対に後年になるに従い、特に87年のドイチュとのものなど、よりゆったりとした雰囲気に変わります。ただ、歌としてはそちらの方がいいけど安定感は減るかもしれません。やはり年齢的なものはあると思います。多少音程が不安定になり、わずかに高い音に届かずにずれる箇所が聞かれたりします。歌い方も力を込めて放り上げるような反動を用い、放物線を描いて届かせようとしているかのようです。それは滑らかなポルタメントとは違い、丸い山をいくつも登り下りしている感じになります。でもこれは物理的に致し方のないことです。むしろそういう部分に注意を向けず、深みが増した味わいの方を喜ぶべきでしょう。年齢とともに声は低く、太い方へと変わって行き、落ち着きが増しています。歌い方もあるけど、そうなると軽めのバリトンではなく、むしろバスの方に近い響きにも聞こえます。したがってホッターのような包容力と温かみを感じたいという人は後年の録音の方がいいと思います。ディースカウが最後までフォルテの強さを諦めなかったのに対し、プライは力みがなくなり、枯淡とも言える境地へと向かって行きます。ゆったりした間とためのある「菩提樹」も魅力的です。 写真を掲げたサヴァリッシュとの71年盤の方に戻ります。ではプライというバリトンはどんな感じでしょうか。時期によって声も表現も変わったとよく言われるようだけど、そうでもあり、そうでなくもあり、という感じです。声の質としては、軽めのハイ・バリトン、リリック・バリトンとされるものの、「冬の旅」については、喜劇を演じるのにも相応しいという声質はあまり意識させません。口を少しすぼめ、子音を丸めて鼻に抜けるようなこもり気味の発声(61年盤にもあります)はやわらかく感じられ、若いときは太さはさほどでもないものの、後年の録音に限らず、平均してバスの響きに近いようなもって行き方を感じます。「明るい」声質と表現されることもあり、それはそれで別の方向からは言えると思うけど、若者らしいテノールに近い声では決してありません。バリトンなので当たり前と言えば当たり前でしょうか。でもそれが心地良い落ち着きを感じさせる一因でもあるでしょう。歌い方はやさしく包むようかというと、そうではあるけど、同じく「温かい」とか「包容力がある」と言われるホッターよりもフォルテの強さは出す気がします。一方で重みのある、深く大きなクレッシェンドに深淵な感動を覚えるところもあります。やさしい「菩提樹」など、強いと言ってもディースカウほどの鋭さはありません。その声質から激しくは聞こえないのでしょう。全体には落ち着いて座りの良いのが印象的な「冬の旅」で、ゆったりとした心地良さがあります。 フィリップスの録音はピアノも落ち着いており、生っぽいやわらかさが心地良いものです。残響はさほど多くない方でしょうか。トータルでこの人の魅力がバランス良く収まっていると思います。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Peter Schreier (t) Sviatoslav Richter (pf) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ペーター・シュライアー(テノール)/ スヴャトスラフ・リヒテル(ピアノ) 「冬の旅」のテノール録音はペーター・アンダース盤が最初だと述べましたが、ここではすでにエルンスト・ヘフリガー盤も取り上げました。ただ、戦前生まれで皆がその名を知っているテナーということになれば、むしろドイツのペーター・シュライアーの方かもしれません。この人が「冬の旅」を録音したのは1985年になってからで、四十九歳のときということになるのですが、その頃ですらまだテノールによる歌唱は珍しい方だったと思います。 ペーター・シュライアーは1935年、陶磁器で有名なマイセンで生まれ、父親は教会オルガニストで教師であり、西側の戦争犯罪とも言われた苛烈なドレスデン大空襲の直後にマウエルスベルガーの下でドレスデン聖十字架合唱団に入り、地下壕生活も体験したという人です。1959年にデビューし、オペラで活躍し、モーツァルト歌手として、また自身が指揮してのバッハの受難曲の福音史家としても有名でした。2005年からは歌手から指揮者へ転じ、2019年に八十四歳で亡くなっています。この人も何度も来日しています。 出ている録音は: 1. 1985 Eterna スヴャトスラフ・リヒテル(ピアノ)/四十九歳時(ドレスデン・ライヴ) 2. 1985 Philips スヴャトスラフ・リヒテル(ピアノ)/四十九歳時(ドレスデン・ライヴ) 3. 1985 Venezia スヴャトスラフ・リヒテル(ピアノ)/五十歳時(モスクワ・ライヴ) 4. 1991 Decca アンドラーシュ・シフ(ピアノ)/五十六歳時 5. 2005 Profil ドレスデン弦楽四重奏団/七十歳時 といったところです。リヒテルのピアノによる同じ年度、二都市でのライヴ三つのうち、2. のエテルナ盤だけは聞けていません。ただ、フィリップス盤とは二日違いの同じ一連のコンサート(ドレスデン国立劇場のこけら落とし)での歌唱であり、タイムはほぼ同じようなので、解釈も似ているのだろうと思います。これら四録音の中から、ここではリヒテルとのフィリップス盤をジャケット写真付きで掲げました。六年後のシフとのデッカ盤と並んで入手しやすいと思います。演奏についてはその二つ、大分異なり、運びとしては後者の方が好みではあるのですが、何年かの違いで声が多少不安定になっているようにも感じました。五十六歳という微妙な年齢のせいかどうかは分からないけれども、少しだけ音程が揺れます。テンポが速いこともあり、ビブラートと感情の揺れの表現が重なっただけかもしれませんが。ただその細かく翻るところがヒッシュのところで言及したワウに対してフラッターのようにも聞こえ、声の高いことも手伝って、神経の過敏な人が緊張し、傷ついて嘆いている表現かなと思いました。そんな姿が好きな方にはそちらのデッカ盤がいいと思います。情熱と躍動感があると感じられることでしょう。テンポ設定、運びの素直さの点でもそちらの方がバランスが良いと思います。個人的には85年盤の方がテンポ以外の点で落ち着いていると感じたに過ぎません。また、その後の弦楽四重奏版での歌唱についても、七十歳ということもあり、声としては91年盤のさらに延長線上にあり、高音が少し気の毒なのは致し方ないという感じです。でもそれも味わいとして聞けます。 さて、85年のリヒテルとのフィリップス盤ですが、四十代の終わりの録音で、声は他のものより安定しています。テンポはしっかりと遅いです。そして要所でフレーズごとにまたさらに緩める処理を加えます。これは性質上リヒテルのせいかとも思ったのですが、合意の上でしょうからそうとばかりも言えません。少しメロドラマティックな印象です。「冬の旅」という楽曲の嘆きの感覚が遺憾なく表現され、浸りたい人には好ましいものだと思います。泣き声のように感情を込め、演技的に大きく音程を揺さぶります。それは後年のものとは違い、想定外のずれではなくて、感極まったことによる意図的な揺らしだと理解します。なりふり構わぬ自暴自棄さすら表現出来ているでしょう。5分33秒と大変遅い「菩提樹」も情緒豊かで、これ以上なくたっぷりとしています。同年のモスクワ・ライヴであるヴェネツィア盤の方がさらにテンポがゆっくりのところ(「菩提樹」ではないですが)があり、より起伏が欲しい人はそちらかと思います。 フィリップス盤の録音状態は良好です。ピアノはしっとりとしつつ芯があってこもらず、咳など若干のノイズはあるものの、ライヴではあっても瑞々しい声が堪能できます。ヴェネツィア盤の方がもう少しこもります。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Klaus Mertens (b-br) Tini Mathot (fp) ♥ シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 クラウス・メルテンス(バス・バリトン)/ ティニ・マトー(フォルテピアノ)♥ 1949年生まれのドイツの古楽系のバスとして有名なクラウス・メルテンスは、膨大なバッハの歌唱で親しまれて来ました。特にコープマンの下で多くのレコーディングをしています。宗教曲以外でもバロックからモーツァルトぐらいまでが得意なものの、バス・バリトンとしてシューベルトも歌います。「冬の旅」はエックハルト・ショープスのピアノによる1987年のアウロス盤、弦楽三重奏による2020年のロンドウ盤もありますが、ここではティニー・マトーのフォルテピアノによる2005年のチャレンジ・クラッシックス盤を取り上げます。 声がいいです。バス・バリトンですが、そこからすぐに思い浮かぶような音ではなく、低くは感じさせず、太い威圧感もなくてむしろ軽いぐらいです。でももちろんテノールのようでもなく、深みと落ち着きがあってなんとも心地良いのです。五十六歳時ですが、年齢的なものは全く感じさせません。歌い方としては古楽系と言えるでしょう。フォルテピアノは軽くてピンと張った大変きれいな音だけれどもピリオド奏法の間があり、途切れるような拍の感覚は多少あります。歌の方もそれに合わせてリズムを取ります。そうやってフレーズを区切って歌って行くところがあるので、大変スムーズな運びとは呼べないかもしれないけど、決してごつごつしたものでもなく、むしろつながったフレーズは滑らかです。古楽ピアノはともかくとして、ふわっとしていてそっと包み込むような「菩提樹」も理想的です。風が帽子を飛ばすフォルテも余裕があって無理押しせず、全体に丁寧にいたわるように歌っています。やさしい感じがしてバス・バリトンのものとしてはベストかもしれません。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Wolfgang Holzmair (br) Imogen Gooper (pf) ♥♥ シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ウォルフガング・ホルツマイヤー(バリトン)/ イモージェン・クーパー(ピアノ)♥♥  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Wolfgang Holzmair (br) Andreas Haefliger (pf) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ウォルフガング・ホルツマイヤー(バリトン)/ アンドレアス・ヘフリガー(ピアノ) シューマンの詩人の恋のページで取り上げ、このバリトンさえいれば他は要らないぐらいの勢いで褒めた人です。「冬の旅」についてもそう思って来たところがあり、今聞いても大変魅力的です。ただ、そう言えるのは上に掲げたフィリップス盤の方です(写真上)。個人的にそちらの歌い方の方が好みということです。伴奏は1949年生まれのイギリスの名ピアニスト、イモージェン・クーパーです。この人はブレンデルに習い、シューベルトやシューマンを得意とする独奏も素晴らしいけど、女性らしいのかどうか、歌もので相手に合わせる感性は見事だと思います。弾き方としてはルバートの間の取り方が良く、潤いがあって強弱も繊細です。 さて、歌の方ですが、何がそんなに良かったのかというと、このホルツマイヤーについては恐らく、後の世代の感性を先取りしていたようなところがあったのだと言えそうです。1952年のオーストリア生まれですから、このとき四十二歳。年齢としてはベストだけど、まだ若く瑞々しい感性でもあったからでしょう。気負いがなく、力で押して来ない繊細でやさしいバリトンです。控えめだけど情緒もしっかりとあり、心の動きには敏感です。さらっと流すだけと言う人もいるかもしれないけど、一般にはがつんと来ないと分からないものなのでしょうか。だからこそ言いたいのだけれども、感情はこもっているのです。軟弱なわけでもありません。6曲目の「溢れる涙」など、コントラストがついて大変力強いです。これは最近の60年代後半から70年代以降生まれの若い世代に近い感覚ではないでしょうか。したがって古き良き時代の迫力を求める男っぽい歌い方が好きな人には受けないのだと思います。登場が早過ぎたのか、当時評価もあまり聞かず、特に日本では人気があったとは言えません。ディースカウが好きな人には勧めないけど、パドモアの前に「冬の旅」を好きにしてくれた人です。 声質はやわらかく、やや明るくてしっとりとしています。強い高音も澄んでいます。弱音への落としも美しく、囁くようでありながら語りに寄ることなく、安定した音程を保ってニュアンスを込めます。そういうやわらかい持って行き方が大変魅力的なのです。演劇的というよりは音楽的と言えるでしょうか。また、繊細な情緒の動きがあって「菩提樹」は理想的です。最近の古楽系のようにビブラートを抑えるということはないにしても、多くはなく、変わったことはしないけど、穏やかで最高にデリケートです。中間部で力がこもる帽子のところも個人的にはこのぐらいが理想です。 1994年のフィリップス録音です。フィリップスだという点もうれしいです。生っぽくやわらかいバランスの音が見事だからです。この後2009年にカプリッチオからアンドレアス・ヘフリガーのピアノで新盤も出ました(写真下)。そちらも素晴らしい歌唱ですが、フィリップス盤の頃よりも表現が大きくなっています。さらっとし過ぎるという声があったからなのか、表現意欲が増したのか、年齢的なものをカバーしようとしたのか(五十七歳時なので衰えてはいません)は定かではありませんが、より以前からの一般的な歌い方に寄っているような気がして、見事ではあるけどそういう歌唱なら他もあることだし、個性という点では個人的には旧の方に気持ちが傾きます。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Wolfgang Holzmair (t) Andreas Staier (fp) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 クリストフ・プレガルディエン(テノール)/ アンドレアス・シュタイアー(フォルテピアノ)  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Wolfgang Holzmair (t) Michael Gees (pf) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 クリストフ・プレガルディエン(テノール)/ ミヒャエル・ゲース(ピアノ) 1956年生まれのドイツのリリック・テノール、クリストフ・プレガルディエンも「冬の旅」に力を入れています。 活躍は古楽に限らずですが、レオンハルト盤のマタイの福音史家でも知られており、ヘレヴェッヘ盤のロ短調ミサでも歌っています。「冬の旅」の録音はアンドレアス・シュタイアーのフォルテピアノによる1996年のテルデック盤 (写真上)、オーケストラ版(ハンス・ツェンダーによる創造的編曲の試み)による99年のカイロス盤、室内楽版 (ノルマン・フォーゲット編)の ATMA クラッシーク07年盤、ミヒャエル・ゲースのピアノによる2012年のチャレンジ・クラシックス盤(写真下)などが出ています。因みに84年生まれのご子息で同じくテナーのユリアン・プレガルディエンもハンス・ツェンダーによるオーケストラ版「冬の旅」を歌っています。ハイドンの「十字架上の七つの言葉」でも現代の音楽による間奏を入れる試みはありますが、このオーケストラ版はちょっと驚くような大胆な音を混ぜた編曲です。 四種類とも聞いてみましたが、ここではオーソドックスなピアノによる演奏を二つ取り上げます。まず96年盤 (写真上)の方です。そっと撫でるような音も出し、声音を変え、語るように歌う表情豊かな歌唱です。強い気持ちを込め、泣きや怒りの感情も昂らせますが、昔のバリトンのような押しの強い感じとは少し違うというか、鋭さがあります。四十歳のときの歌唱です。弱いところではぐっと遅くし、立ち止まって囁くような効果も出します。純音楽的か演劇的かと言えば、後者に入ると思います。シュタイアーのフォルテピアノはピリオド奏法の癖はさほど強くないですが、間を空けて次の音を強く叩くようなリズムは付けています。それに合わせて歌の部分に間が出来ることもあります。二曲目の「風見の旗」や四曲目の「氷結」など、かなり速く流すところもあります。感情の揺れが翻るような声の震えに出ます。これはそうなってしまうというよりは意識的にそうしているのであって、かなりドラマティックです。突然強い音を出して揺さぶることもあります。「菩提樹」では短調部分がゆっくりになりますが、特に最弱音で囁くなどということもなく、比較的さらっと流しています。ビブラートは使うものの、声は割と真っ直ぐな印象です。テノールで鮮烈な感情表現が欲しいという方はこのプレガルディエン盤かもしれません。 2012年盤(写真下)の方も96年盤同様、劇的要素があって表現意欲の高い演奏であり、声音も使い、盛り上げは相変わらず強いですが、少し鋭さが収まって落ち着きの方へ寄ったでしょうか。二曲目が速いのは同じ考えながら、五十六歳時ということで声の張り上げが前より多少苦しいところがあるような気もします。四曲目の方は少し遅くなりました。強いところも走るというより、少し待ちの余裕を感じさせます。「菩提樹」のピアノでは繊細な弱音が聞けます。落ち着きとデリケートさがより出ているでしょうか。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Mark Padmore (t) Paul Lewis (pf) ♥♥ シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 マーク・パドモア(テノール)/ ポール・ルイス(ピアノ)♥♥  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Mark Padmore (t) Kristian Bezuidenhout (fp) ♥♥ シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 マーク・パドモア(テノール)/ クリスティアン・ベザイデンホウト(フォルテピアノ)♥♥ 「冬の旅」の演奏史上エポックメイキングというか、分水嶺的と言ってもいいほど日本でも話題になった歌唱だと思います。マーク・パドモアです。例によってハルモニア・ムンディからですが、賞も取っています(2010 Gramophone Magazine Vocal Solo Award)。大変魅力的で、個人的にもベスト、もしくは間違いなく最善であってそれ以上が思いつかないものの一つだと感じます。それまでもテノールの録音がなかったわけではないけど、原調で歌う高く透明な声と鋭い表現は鮮烈であり、解釈も練りに練ったものに違いないにもかかわらず、音楽的に不自然な誇張は感じらません。それまでの伝統的なバリトンの重く威圧するものとは全く違う世界です。同じバリトンでもホルツマイヤーのやさしさが好きだと長らく感じて来ました。それは当時のテノールにはフィッシャー=ディースカウなどと同じ種類というか、ペーター・シュライアーのように声を張る歌い方の方が多かったせいもあるかもしれません。その時代の空気があまり好きでなかったのだと思います。このパドモアは感情が昂るにしても透徹していて、自分を見つめるような空気感が漂っており、以前のように怒りの攻撃性や同情を求める嘆きの波長は感じさせません。そしてホルツマイヤーの持つやさしさも魅力的にせよ、やわらかく包み込むところが最大の特徴という歌唱とも異なります。 1961年ロンドン生まれのイギリスのテナーで、最初はクラリネットとピアノを学んでおり、その後歌に転向したようです。ケンブリッジ・キングス・カレッジを卒業しています。この人もまた古楽分野での活躍が突出していたと言えるし、最近もそうなのだと思います。2010年にもラトルとのマタイとヨハネ受難曲で福音史家をやり、本国で賞を取っていると wiki にも出ています(BBC Music Magazine 2013 DVD Award)。そちらは映像媒体のため、それほど馴染みはないかもしれませんが、ヘレヴェッヘ盤のヨハネ受難曲でもやはり福音史家を務めていました(1725年第2稿版旧2001年録音。マタイの方はボストリッジ)。したがってシューベルトのリートよりもこの分野の方が先でした。 パドモアの「冬の旅」は二つ出ています。どちらもハルモニア・ムンディですが、その話題になったポール・ルイスのピアノによる2008年録音盤と、2017年に再録音したフォルテピアノのクリスティアン・ベザイデンホウトとの新盤です。パドモアは歌とピアノは対等でなければならないと言っています。 まず旧盤(写真上)からですが、歌ったのは四十七歳のときです。福音史家だったこの人が冬の旅を人前で初めて歌ったのは四十四歳頃ということで遅く、それから三年しか経っていません。新たな試みのようにも見える一方、満を持して臨んだとも言えるのでしょう。最初にやわらかくて陰影のあるピアノが入って来ます。ポール・ルイスですが、ベートーヴェンのソナタ全集は変わったことはしないけどニュアンスに富んだ見事な演奏で、一気に惹きつけられました。歌の伴奏での呼吸合わせも大変上手なようです。ホルツマイヤー盤で組んでいる、同じく歌ものが上手いイモージェン・クーパーとも落ち着いた波長が似たところがある気がするけど、二人は同じくブレンデルの弟子であり、ルイスの方は十二歳になってからピアノを始めたという変わり種です。同郷のパドモアとはよく組んでいるようで、お互いに相談せずとも気も合うということです。 歌い方はどうでしょうか。ディクションに秀でる演劇的なタイプか、音楽の流れに特化しているのか、どちらでしょう。日本人は器楽より歌ものが好きで、歌ならイントロを飛ばして歌詞を聞き、演劇や詩の朗読に近い方が純音楽的アプローチより好まれると言われるので、パドモアの日本での人気は前者であることを裏付けているようにも思えます。 実際歌詞の読みの深さを指摘する声が多いようです。そしてそれは確かにそうなのだと思います。ただ、語り口調に重点がある歌手というだけではないのです。ご本人は演劇役者の声や詩の朗読を聞いて勉強しているというし、この曲集の本質は美しく歌うことにあるのではなく、興味深い心理劇を伝えることにあると言いますが、音程、声質、歌い方いおいて美しさはないがしろにされていないのです。むしろ他よりきれいに感じるのです。詩の解釈としては、パドモアはこの傷心の青年の放浪を、上で述べたような意味での実存主義の文脈に近いものとして捉えているようです。不条理な生を主体として受けて立つ、ということです。 力を抜いてやわらかく、尾を引くように長く延ばす歌い方が新しく、そっといたわるようやさしさが声に感じられます。世評では「俯瞰する目があって客観的」だとか、「凍った厳しい世界」だとか、「絶望の狂気へと引きずられる歌唱」だとか言われることもあるようですが、必ずしもそうした硬派一辺倒とは違い、意外にも最初に泣き声に近く聞こえるかもしれません。感情がこもった声で、曲線的に撫でるような静かな出だしなのです。囁くようなソットヴォーチェがあり、そして透明に伸びる軽い高音がぐっと訴えかけて来ます。バリトンが歌うと本来の透明さが失われると本人も発言していますが、それはその通りで、もうこれだけで耳が魅惑されて聞き入ってしまいます。音程も声の出し方も安定感があります。誰であれ少しずれたり、どこかの音域が弱くなったりするのは普通のことだけど、そういうことは気にならない人です。ジャケットの写真だと精悍な顔立ちに見え、劇画で言ういわゆる漢気 (オトコギ)のある人物というようなイメージを持ってる人も多いのかもしれませんが、アフリカ系の女性と結婚していたこともあるそうで、差別意識のない現代的な感覚の持ち主なのかもしれません。この歌を聞いていると、傷ついた者へのシンパシーがあり、繊細な心の動きを大事にする人という印象です。震えるようなシューマンの「詩人の恋」についてはホルツマイヤーの穏やかさの方が好きだけど、「冬の旅」にこれほど相応しい周波数はない気もします。一言でいうと透徹しているけどやわらかい。これはやはり新しい世代の歌い方でしょう。 古楽の人であり、真っ直ぐな音が心地良い一方、ビブラートは適切に使っています。テンポはゆったりした運びの部分が印象的であり、高まりとともにぐっと速め、曲調、歌詞に合わせてまた緩めて自由自在に感情を表現します。演劇的な迫真という感じです。強く感情を込めるフォルテは鋭くてはっとさせられますが、それでいて決して怒鳴り声のように荒くはならず、それによってまた最高度に揺さぶられるのです。六曲目の「溢れる涙」での透明に響く音程は音としても美しく、七曲目の「川の上で」、八曲目の「回想」での力強さには圧倒されます。十五曲目の「烏」も不気味さの描写に加え、「墓場まで」と言う最後のワードの鋭い強烈なクレッシェンドは類を見ません。 それから終曲の「辻音楽師」ですが、ここには面白い仕掛けがあります。最初の音からピアノが不協和音の不思議な響きなのです。こんな音だったでしょうか。音符を変えているのでしょうか。そんなわけはありません。これは楽譜上では、最初の和音の響きに短い前打音が添えられているのだけど、通常はそれをごく短くして二段構成のように切り替えて鳴らすのに対し、ここでは長く引っ張って和音構成の一部として同時に引きずっているのです。それでこんな不穏な音になる。よく考えたものです。これは何の解釈だと言えるのでしょうか。分からないけど、パドモアはこの曲で主人公が死ぬことは示唆されていないと考えているそうですから、ハーディーガーディ弾きが死の象徴だから、ということではなさそうです。ではピアノのポール・ルイスの発案かどうかということになると、これも分かりませんが、新盤でもこの解釈はほぼ引き継がれている(指を離すのが若干早い)ので、ルイスではなくパドモアの発想ということもあり得るのでしょうか。もっと後のボストリッジ新盤やダニエル・ベーレ盤あたりもちょっと近い音を出しており、ここからの波及なのかもしれません。 新盤(写真下)はどうでしょう。2017年録音なので五十六歳時ということになります。伴奏がフォルテピアノになり、クリスティアン・ベザイデンホウトが弾いています。1979年南アフリカ生まれのオーストラリアのキーボード奏者で、同じくフォルテピアノによるモーツァルトのソナタは大変魅力的でした。世代的なものか、昔の古楽の癖のあるリズムではありません。 素直だけどテンポの揺らしが絶妙なピアノの入りからいいです。静かでやわらかかったルイスより、もう少し明澄な印象です。フォルテピアノの音も張りがあり、エッジもしっかりとしていてぼやけた軽い響きではなく、大変きれいで曲に相応しいと思います。この楽器の弱点が感じられない音で、現代楽器への転換点とも言われるオーストリア系ドイツ人製作家のコンラート・グラーフ製のもののようです。 そして歌ですが、「冬の旅」で最も透明感を感じました。やわらかくしなわせてフレーズの角を立てず、音をスラーで真っ直ぐにつなげる音楽的なところは相変わらず独特で、より洗練されたでしょうか。揺すって感情に訴える強さも健在です。まず思うことは、年齢による衰えは微塵も感じさせないということです。むしろ音的には若々しさを感じ、繊細でやさしく、正に青年です。これ、深まってるんじゃないで しょうか。静かな中に哀切な感情がこもり、シンパシーがさらに高まったかのように訴えて来ます。リタルダンドして自らの感情を味わうようなところもよく聞かれます。基本的な姿勢は変わらないけど、クリアネスがさらに増したかのごとくで、きれいな声は音楽的にも美しいです。それはすごく感情がこもって揺れても、乱れてわめき声に寄ったりは決してせず、濁らずに正確な音程を維持して延ばすところに表れています。音の不安定さが居心地悪くさせることは全くない人です。 旧盤も素晴らしいけれども、比べるなら、旧の方が出だしなどのゆったりしたところでは落ち着きとやわらかさに寄っていて、慎重さもあるかなという感じであり、新盤はクリアな音程が音楽的に美しく、高音にもどこかカウンターテナーかと思う瞬間があるほどやさしい響きがあります。一方でドラマティックに誇張した表現と声音の大胆な使い分け、強いフォルテの絶望的な強さという意味では旧の方が劇的に感じるところもあります。「烏」などがそうです。この両者の比較は微視的に捉えると難しいです。トータルでは新盤の方が達観と明るさが増しているでしょうか。客観視がよりできるようになった分やさしさが増し、デリケートな表現も増えたかもしれないけど少し大人にもなったという感じなのです。結論を言うと、さらっとした明澄さが美しく感じさせるところで、どちらも♡♡としたけど、個人的には新盤の方が好きです。

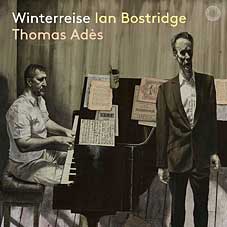

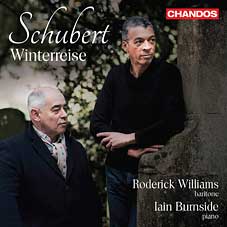

「菩提樹」に関しては、ゆったりとしていてためと弱音の繊細さがあるピアノは新盤が理想的で、前奏に入った途端に魅了されます。歌も構えたところがなくてより豊かな流れになっています。明るい静けさがあって、数あるこの曲の歌唱でも最も魅力的なものの一つです。ビブラートが少なく飾らないところもいいです。フォルテが鋭くなくて夢に包まれるようなホルツマイヤーと双璧であり、どちらを取るか悩みます。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Markus Schäfer (t) Tobias Koch (fp) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 マルクス・シェーファー(テノール)/ トビアス・コッホ(フォルテピアノ) マルクス・シェーファーは1961年生まれのドイツのテノールです。父は教会音楽家で、本人は宗教音楽を学び、オペラ歌手としてもデビューしています。クイケンのラ・プティット・バンドでバッハのカンタータなどを歌った経歴を持っています。ピアニストのトビアス・コッホは68年生まれで同じくドイツの人。シューマンとロマン派を得意としているそうです。 最も個性的で面白い演奏です。大胆に楽譜から外れたことをしますが、フォルテピアノがピリオド奏法の呼吸を 持っていることから分かる通り、恐らくご本人たちはシューベルトの時代はこうだった、というヒストリカリー・インフォームド・パフォーマンスの観点から真面目に取り組んでいるものだと思われます。それは形式であって内容はどうか、ということを問題にしたくとも、まずもってその即興に満ちた音に耳が行くことも事実でしょう。 速い出だしの「おやすみ」のピアノからいかにもピリオド奏法だなと思わせるアクセントが聞かれます。その急ぎ足のところと、間を空けてから次のフレーズを強調する仕草、その際にまた時間差で音をずらして叩いたりする工夫などがあるのです。 テノールの声は明るく軽く、よく澄んでいます。歌い方はピアノに合わせてやはり速く、早足で行くような感じです。力強く脈動させて拳を振り上げるように強調するところもあります。そんな具合で歌は全体に活気があるものです。ただ、前後しますが、しばらく聞いているとピアノにたくさん装飾音符が付くところに差し掛かります。トリル様のものを一つの音符の周りに巡らすという域を超え、タラララー、ティリリリーと連続上昇・下降する飾りを大胆に加えたり、ジャズの変形即興のような歌い回しを追加したりするのです。あるいはバロック音楽のように飾るとも言えます。その点から、純音楽的か演劇的かという区分で分けるなら、語り口調の問題とは別ながら、演劇的に盛っているもののように感じることもあるでしょうか。つまり色々と自由に強調する雰囲気があるわけで、それも当時の解釈としてピリオド奏法の考えがそうさせているのかもしれません。そうしたピアノの装飾は歌の方にも均等に波及し、テノールのパートが音程を変更する箇所も出ます。テンポ/アゴーギクの面でも伸び縮みして、連続ルバートのようにもなります。 爆発的に歌うフレーズが出ることのある「氷結」ですが、慣れて来たせいか運びは案外驚きませんでした。飾り音符自体も少ないからでしょうか。 「菩提樹」も縒れる感覚というか、揺らぎのあるピアノに導かれます。軽い歌唱で、途中でもピアノに自由な動きが出ます。全体に思いに浸る感じにはなりません。やや速く、動きが面白くて、後半は歌の方にも自由な装飾が加わります。まるでヘンデルか何かのバロック・オぺラのアリアを聞いているようです。 「烏」は風にあおられてもつれ飛んでいるのを見上げているのでしょうか。ピアノがそんが具合なら、歌は鳥をからかっているような声でちょっかいを出します。不気味さや絶望感はないでしょう。独特の不安定さは出ています。面白いと思います。 静かで叙情的にも聞こえるゆったりな楽曲、「宿屋」については、遅く粘るリズムに特徴があります。運びとしては最大遅い部類で、そこから力を込めます。まるでグレン・グールドが遅いピアノで強調しているような個性を感じます。 最後の「辻音楽師」ですが、パドモア盤のような不許和音の工夫を採用することはない一方、どこかシタールのような金属的なびびり音が聞こえて来ます。何でしょうか。プリペアド・ピアノみたいな楽器の仕掛けなのか。あるいは別の楽器を追加しているのでしょうか。きれいに同期しています。 当たり前の「冬の旅」に飽きた人にはこれほど面白い演奏はないものと思います。外連味があると言っていいのかどうかは分かりません。ちゃんとした学問的裏付けもあるのでしょうから、正しい演奏でもあると思います。 Avi ミュージック2018年の録音です。フォルテピアノは1830年頃のドイツ東部の楽器ということです。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Werner Güra (t) Christoph Berner (fp) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ヴェルナー・ギューラ(テノール)/ クリストフ・ベルナー(フォルテピアノ) パドモアの一年後に同じハルモニア・ムンディが出して来たのはヴェルナー・ギューラです。パドモアより三歳 下、同じドイツのプレガルディエンよりは八つ下の1964年、ミュンヘン生まれのテノールです。演劇のコースも履修したことがあるようで、古楽ではマタイ等でのエヴァンゲリストの経験もあります。語りに寄った知性派の、ダイナミックな表現が聞かれる歌唱だと言えるでしょう。 鋭い語り口調でコントラストがついているという点では、すでに取り上げたプレガルディエンの96年盤あたりと比べられるのかもしれませんが、プレガルディエンの方が声がやわらかくて低さと重さがあるように聞こえ、滑らかさも出していると思います。出だしでもあちらの方がゆったりしており、このギューラはより鋭く、静けさもよりはっきりと強調しています。しかしそれはどうやら歌い方の問題で、基本の声質についてはシュライアーより丸みのある心地の良い音色であると、著名なオペラ評論家がタイムズ紙で述べているようです。声の区分としては確かにそうなり、生で聞くとよりそんな風に聞こえるのかもしれません。録音でもシュライアーの輪郭があるところは確認できます。やわらかさと丸みは確かにギューラ、持っているでしょう。 多少速めのピアノで始まります。歌は弾ませるような短かめの発音で、フレーズの終わりを切るところもありま す。弱音に入ると無声音で囁くように静かであり、純音楽的か劇の語り的かと言うなら、パドモアより明らかに語 りっぽい歌い方です。ああいう風に語尾を長くやわらかく回す感じではなく、はっきりと音程を持たせた音が続くようにも聞かせず、滑らかさは狙っていないのでしょう。青年の揺れ動く心理を歌うという意味では良いかもしれません。心の痛みを語る物語を読み聞かせている感じです。残響も多くなく、全体にクールで明晰な印象です。 二曲目の「風見の旗」も拍を弾ませて力強く行きます。反対にコントラストをつけて弱く語りもします。劇的で す。声も重さがなく、強い音では跳ね上げ、かなりの力強さながら威圧感はありません。世間でも知性派とされるようだけど、それはこういう鋭角的な持って行き方からだと思います。四曲目の「氷結」は力を抜く運びをベースとしながらも、かなり速めです。六曲目の「溢れる涙」と七曲目の「川の上で」などは大変遅く静かに抑えて行き、最後の盛り上げで鋭くコントラストをつけます。 「菩提樹」は、前後に延び縮みのあるピアノに乗り、抑えたモノトーンの歌の出だしであり、語って行くように進めます。艶ややわらかさを印象づける声ではなく、帽子を飛ばすフォルテも鋭く短めに表現します。覚醒感があります。 2009年録音のハルモニア・ムンディです。潤いはありますが明晰な音でもあり、歌唱に相応しいでしょう。 フォルテピアノは1845年創業のドイツのレーニッシュで、1872年製ということです。いかにも古楽器然とした音ではなく、軽さはありながらしっかりした基音でやわらかさへの幅もあり、高く強い音が独特に澄んでいて魅力的です。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Ian Bostridge (t) Leif Ove Andsnes (pf) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 イアン・ボストリッジ(テノール)/ レイフ・オヴェ・アンスネス(ピアノ)  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Ian Bostridge (t) Thomas Adès (pf) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 イアン・ボストリッジ(テノール)/ トーマス・アデス(ピアノ) イアン・ボストリッジもマーク・パドモアと並び、知的で鋭いと言われるイギリスのテノールです。比べられるかもしれません。でもこちらの方が演劇的な語り口調は強いでしょう。どちらも哀切さとこみ上げる感情の強さでは同じぐらいしっかりとしていますが、ボストリッジの方が音の乱れを気にせずに訴えかけるような表現を見せているからです。激した表現として、わざと音程を外してみせることもあります。最大劇的な「冬の旅」だと言ってもいいかもしれません。 1964年のロンドン生まれです。パドモアの三つ下で、ヘレヴェッヘ盤のバッハの受難曲で福音史家を務めたのは、ヨハネ受難曲がパドモア、マタイ受難曲がボストリッジでした。多才な人で、音楽一本ではなく、大学では歴史や科学哲学を専攻し、テレビの分野で時事問題やドキュメンタリーの仕事をしたこともあるらしく、大学で政治理論とイギリス史も教えるという知性派。面白いのは魔術(ウィッチクラフト)の論文でオックスフォード大学の博士号を取り、「ウィッチクラフト・アンド・イッツ・トランスフォーメイションズ(魔法使いとその変化様態)」という本を出版して評判が高いということです。歌手として職業的に歌い始めたの1991年頃の二十七歳のときで、二十九歳でオペラ・デビュー、「冬の旅」の歌唱は94年に各方面で絶賛されています。この歌曲集については映画を製作したこともあるそうです。 録音はレイフ・オヴェ・アンスネスのピアノによる2004年の EMI 盤、トーマス・アデスのピアノによる2018年のペンタトーン・クラシックス盤の二枚が出ています。 旧盤(写真上)の方からですが、四十歳時です。さらっとした出だしのアンスネスのピアノはやわらかく透明 で、良い音です。表現は過剰にならずに歌を支えるという感じです。 歌はテノールらしい明るくはっきりした声で、柔軟な回しもありますが、パドモアのようなやわらかさや語尾の延ばしは使わず、くっきりとした音節で巻き舌が目立ち、強弱の浮き沈みが大きいです。表情が非常に豊かな人という感じで、湧き上がるパッションも見事です。そしてドイツのテノールにあるように音節を短く切る癖はなく、音程を乗せていて必ずしも演劇的に傾き過ぎるとも言えない範囲で音楽的に歌いますが、滑らかでやさしいというのとは違い、かなり鋭角的な感じがします。また、ビブラートのかかった強いフォルテで声が大きく震え、旗が強風に翻るようになるところは好き嫌いの分かれ目かもしれません。それを迫真と捉えるか、神経質に感じるかどうかという意味です。 「氷結」などは速いです。性急になったり、かなり感情的に激しい感じになったりします。 「菩提樹」はさらっとした軽くやわらかいピアノに乗り、抑えた声で少し揺すりながら、多少語りに寄ったとも言えるフレーズの切れ具合で丁寧に歌って行きます。途中短調の展開ではすごくゆったり静かに運んでコントラストを取り、その後の帽子のフォルテは最大に力一杯という感じではないけど一気に速く進めます。最後の繰り返しでは音節ごとにアクセントをつけて力を込める表現も聞かれます。 不気味さが出る「烏」などはあまり声音を作らずに力を抜いて歌って行き、所々で心が揺れ、フォルテはこれも力づくではなく、一瞬間を空けてから強調するという具合でやや冷静です。 新盤(写真下)は五十四歳時の録音です。全体に渋くなったように感じます。このピアノも癖は感じさせません。テンポも出だしの方は同じですが、間をとっていて少し落ち着いたところもあるでしょうか。声の質は良いながら、艶の点では旧の方かもしれません。逆に淡々とした落ち着きが出て丁寧になり、同時に静かな語りに寄ったので聞きやすい気もします。フォルテの震えも少ない印象です。 「氷結」はテンポはほぼ同じで、「菩提樹」のピアノはもう少しおっとりとしており、フレージングはしっかりしていますが弱音に潜りません。歌については、弱音のやわらかさは旧盤の方があったかもしれません。短調部分をゆったりにして囁くのは同じなものの、旧ほどではないのか、タイムは全体で15秒ほど短くなっています。フォルテの鋭さも減って穏やかになり、全体には枯れて力の抜けた感じがします。多少の音程ずれにはこだわらないで、声音を使っての語り口調に寄った表現にしている気もします。 一方で「烏」は驚くほど遅い設定です。1分55秒だったものが3分33秒です。淡々として、声音を変えて語って行きます。フォルテもゆったりの中で力を込め、驚きの効果を発揮します。「最後の希望」、「道標」、「宿屋」も同じように遅くなりました。大胆な変化です。終曲の「辻音楽師」のピアノの出だしはパドモアと同様に不協和音化させています。旧盤は通常の表現でした。そして声も駄々をこねるシャンソンのように語り、敢えて不協和音的にずらして訴えるという手に出ています。最後の音など、四分の一音、あるいは半音近くに聞こえるほど大胆に下に落としてからずり上げ、演歌の手法のような効果を発揮しています。ものすごく上手に感情を込めた物語の朗読のような迫真の演技であり、そういう意味で右に出るものがない「冬の旅」かもしれません。 新旧でかなり違う表現の工夫をしているわけですが、どちらがいいかということは簡単に甲乙つけ難い気がします。どちらにもファンがいそうだけど、いずれにしても鋭くて劇的なものを好む人向きです。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Roderick Williams (br) Iain Burnside (pf) ♥♥ シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ロデリック・ウィリアムズ(バリトン)/ イアン・バーンサイド(ピアノ)♥♥ 今度は同じイギリス人でもバリトンです。ボストリッジの一つ年下の1965年、同じくロンドン生まれ。父は ウェールズ人で母がジャマイカ人なので、ジャケットの写真で分かるようにアフリカ系のルックスをしています。そのキャリアですが、イギリスの慣習で合唱をやり、少年合唱団を先生として率いたこともあります。そして一度学び直してオペラでデビューを飾りました。夏の音楽祭である BBC プロムス(ヘンリーウッド・プロムナード・コンサート)には96年に初出演して以後何度も登場し、ウィグモア・ホールでも歌って来ており、「冬の旅」もそこでのプログラムで取り上げました。シューベルトには大変関心があるようです。バーミンガム・バッハ合唱団のパトロンで副会長になったり、作曲もこなしてチャールズ3世の戴冠式での作曲者の一人となるなど、イギリスでは知られた存在ということです。一方でイアン・バーンサイドの方は1950年生まれのスコットランドのピアニストで、伴奏者としても名高いということぐらいしか分かりませんでした。以前は BBC の司会をやっていたようです。 五十五歳時の歌唱です。嵐も過ぎ、抑えた運びのなかに落ち着いた大人の雰囲気を漂わせ、ジェントルなやさしさが感じらます。数ある「冬の旅」の中でも一、二を争う大変魅力的な一枚です。いい意味で力が抜けているので、若者の叫びとはちょっと違うかもしれません。充実して心が豊かになるとでも言いましょうか。 少し遠めながらエッジの立った透明な音のピアノで始まります。新しいし、シャンドスは録音が良いことが多いですが、きれいな音です。テンポは速くも遅くもありません。ウィリアムズのバリトンが入って来ます。低くこもりはしないながら深々とした落ち着きのある声で、倍音の縁取りはしっかりしているのにホルツマイヤーより前に出ない音なので軽くも聞こえます。矛盾するようですが、強い高音で太さを感じさせる瞬間もあるようで、そこからアフリカ系の人が持つ声帯をイメージするのは先入観でしょうか。ナット・キング・コールのような甘くも頼もしい包容力を感じさせます。 そしてあまり力を込めずに歌って行きます。弱音で静かに囁き語るような雰囲気を出しながら、音程はきれいに取って行きます。パドモアと同様に音の語尾を延ばす丁寧でやわらかい運びがあり、演劇や朗読の言葉というよりは音楽の存在を意識させるものです。スラーでつないでやわらかく撫でるような表現もあります。昔のごつごつとしたドイツ流とは違います。強く持ち上げる音も感情の乱れを押し付けるようにはならず、「おやすみ」の間奏後の長調の部分は大変デリケートな弱音を使い、すっと一音緩めるような表情も細やかです。 速く力強い「氷結」でも、切迫はしていても激しく嘆いているわけではなく、あるいは嘆いても自分を失うほどの狂気はありません。 「菩提樹」も魅力的です。少し太い出だしで押し出し、やわらかく包みます。音のつなぎに滑らかさもあり、安定した感触です。はかなさよりはしっかりしとした意識の回想となっています。帽子が飛んで行くフォルテの部分も押し付けを感じさせずに力強いです。精神の不安定さや闇は感じません。死を仄めかしたりもしていません。この人の特徴だと思います。 「烏」も不気味さよりは、達観してその飛翔を眺めている感じでしょうか。感情がこみ上げるラストも、強く悲しみがこもるけれども絶望して絶叫する感じではありません。 「宿屋」の落ち着きも、もう墓に入らせてくれと懇願するよりも、はかなく夢みるようでありながら諦めがあり、受容の波長を感じます。若者はこの先も生きて行くのだと思わせます。 「勇気」では文字どおり勇気を奮い起こしているのであり、「から元気」で死を暗示しているのではないと思いま す。最後のパッセージではありのままを受け入れているのでしょう。 「辻音楽師」で不協和音を強調したりはありません。相変わらず厳しい現実の中にいることは自覚しているという曲になっています。意見は分かれるでしょうが、個人的にはこういう解釈の方が納得が行きます。 感極まったり切々と訴えるという感じではなく、力を抜いた表現に味のある「冬の旅」です。歌い方にも全編一貫性があって、気をてらう部分的な工夫や極端なコントラストなどは導入しませんが、それだけに落ち着いて味わうことができました。別の言い方をすれば純音楽的だとも言えます。2020年のシャンドスの録音は前述のようにバランスがよく、気持ちの良いピアノの音で潤いが感じられます。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Jan Kobow (t) Christoph Hammer (fp) ♥ シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ヤン・コボウ(テノール)/ クリストフ・ハンマー(フォルテピアノ)♥ ヤン・コボウは1966年ベルリン生まれの古楽系のテノールです。古楽が好きな方には馴染みのある名前かもしれません。アーノンクールやガーディナー、ヘレヴェッヘ、鈴木 BCJ、ブリュッヘンやベルニウスの下でバッハのカンタータなど宗教曲を歌い、録音もしています。パリでオルガンを学び、ハノーバーで教会音楽を習得し、バロック・オペラとリートも歌います。この「冬の旅」も古楽畑の人らしい特徴が色々な方向に発揮されていると言 えるでしょう。 まずピアノですが、ピリオド奏法らしい間で区切ったリズムが聞かれるもので、音色も軽くてくっきりとクリアな響きの古楽器らしいものです。♡一つにしたのはこのリズムが個人的な好みではないからもあるのですが、歌の中心的な運びにまで大きく波及するものでもないのでさほど気にはなりません。一方で「菩提樹」などは軽快なリズムであっさりしていて甘くないものです。 コボウの方はちょっとパドモアと似た印象のある声と発声で、少しだけ低音が低いというか太い方に寄ってるかなというぐらいで明るい声質です。歌い方も固く真っ直ぐではなく、スラーで山を描くように柔軟で、尾を引くように延ばして歌います。ドイツ人といっても節のある暗い歌唱では全くありません。古楽唱法に精通していることもあってビブラートは控えめで、適時使うというところもパドモアと同じです。声を被せ(て含み声にし)たり、反対に倍音の角を固めて硬質にしたりするような声音の癖はありません。そして落ち着きも感じられ、最大悲痛な訴えに寄っていないのはむしろ美点でしょう。フレーズの途中で思い切って減速させるような表現はあり、フォルテピアノのアクセントと同期していると捉えられなくもないけど、それも抑揚表現上の手法だと言えます。特に弱音に落とすときに併用していて、デリケートな思いへと切り替える効果を出しているわけです。 「氷結」は素早く、チェンバロのような音の響きのピアノがリズムを区切っており、バッハのカンタータかなと一瞬思ったりします。ここでは思い切って語尾は延ばしません。 「菩提樹」ですが、ピアノは反対に懐かしい響きとなり(高い方のみ華やかになるため)、リズムに癖はなく、少し軽快な運びです。歌はビブラートを抑え、さらっと進めて行きます。風が吹きつけて来る中間部の厳しいフレーズへの入り口ではピアノが思い切って強い音を打ち、歌は力任せではないけど短く切れ良く表現します。全体に夢見る感じではないようです。 「宿屋」はゆったりしています。「烏」のリズムは少し引っ掛かるような古楽のもので、それが良い方向に働いて不安定な感じがします。ピアノの高い音がピンと張って美しいです。「辻音楽師」のピアノは別段不協和音的な工夫はないものの、楽器の特性上和音を叩くと倍音のハモりがずれて行くようなうなりが加わり、良い効果を現しているように思います。力を抜いて滑らかに歌います。語尾は延ばしません。クールで目覚めた感触であり、淡々としています。

2011年の録音で、レーベルは ATMA クラッシークです。残響が多い方ではないですが、声はやわらかくも前に出て潤いが感じられ、特徴的なフォルテピアノの音もよく捉えています。フォルテピアノは1810年頃のウィーン、ヨーゼフ・ブロトマン製とのことです。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Matthias Goerne (br) Christoph Eschenbach (pf) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 マティアス・ゲルネ(バリトン)/ クリストフ・エッシェンバッハ(ピアノ) 1967年生まれで現代ドイツを代表する歌手の一人とも言われるマティアス・ゲルネです。劇作家でドレスデンの劇場の監督もこなす父を持ち、最初チェロを学んで歌に転向しました。オペラとリートの両方を歌います。モーツァルト、シューベルトから現代音楽までこなす一方、現代のオペラの商業的慣行については時代遅れだと批判的だとか。リートについては、フィッシャー=ディースカウから三年間教わったことがあり、彼を理想とするそうです。シュワルツコップからも学びました。ドイツ語の発音については折り紙付きです。 「冬の旅」の録音は四つほどあるようです。グレアム・ジョンソンのピアノによる1996年のハイペリオン盤、ブレンデルとの2003年のデッカ盤はウィグモア・ホールでのライヴ、エッシェンバッハが伴奏を務める2011年のハルモニア・ムンディ盤、それ以外に映像媒体ですが、2015年にはマルクス・ヒンターホイザーのピアノでも歌っています。今回はブレンデルとエッシェンバッハの盤を聞き比べた結果、後者を取り上げることにしました。ブレンデルのピアノは大変好きなのですが、「冬の旅」ではさらっと速く流してからくっきりとした抑揚を施すなど、個性的な表現が聞かれ、それに合わせて歌の方もゆったりした楽章でやや素早く歌ったりしているからです。 正統派のいかにもドイツらしい歌い方というのか、バリトンらしい重みと威厳のある声です。上記パドモアなどとは反対であり、それぞれが違うけれども古くからのヒッシュ、ホッター、そしてフィッシャー=ディースカウなどとも共通するところがあります。特に声の面ではディースカウのように軽くはないけれども、バス・バリトンのホッターの低い声には幾分近い瞬間もあるでしょうか。深みのある、ふくよかで流麗な声と表現する人もいます。 ただ、これは技法的にもドイツの発声法に関係があるのかもしれません。専門でないので詳しく解説できません が、喉頭を低くして圧力をかけるのはドイツ式と言われるようで、デックングという名称もあります。シリアスな暗い母音、重々しく荘厳な表現を好むドイツ人らしく、明るく軽くならないように声を包んで(カバーして deckung)むき出しにしない方法であり、顎を下げて口を閉じ気味にし、あくびのように口の奥を広く空けて声を出します。「オ」の口で鼻口腔にこもらせてバスっぽい響きに寄せるというのか、意図的に大人っぽい声を出そうとするときのような響きというのか、ある種作り声のような「ウォ」という響きながら、一般にクラシックの歌手らしい音と言われたりもします。イタリア・オペラにも似た音を出す人がいるけど、そちらはジラーレという別の概念があるようです。硬いかやわらかいかで言えば、ふわっと被った音で温かくて丸みのある声と評されることもあるように、通常はやわらかい方と捉えられます。ただ、ゲルネの場合そのままギーンと硬めの子音を響かせる方へ持って行ったりもします。怖い存在が出て来る「魔王」みたいな曲を表現するときに、これほど相応しい歌い方はないかと思います。以上、ホッターに似た音についてはこのような歌唱法の観点から考えてみるのもいいかもしれません。ホッターを評価する方にとっては歴史的な価値も大切かもしれないので、一概にホッター好きならこちらのゲルネもどうですか、同じように包み込む温かさがあって各部の細かな完成度は高いですよ、とも薦められないわけですが。 さて、「おやすみ」の始まりから、エッシェンバッハのピアノについては余計な飾りがなくて表情があり、消えて行く音に透徹した響きがあって静謐さを感じさせるものとなっています。出だしなどは標準的なテンポですが、全体にはゆったりな印象があります。この曲をじっくりと味わえると思います。録音上の響きも現代のピアノらしく、クリアで良いです。 歌の方ですが、響きは上記の通りのドイツ流ながら、歌い方自体はドイツっぽい節くれ立ったリズムはなく、緩やかな弧を描いての滑らかなつなぎで歌って行き、やわらかさを感じさせます。さすがに新しい世代でしょうか。デリケートな表情と陰影があって素晴らしいと思います。そして何よりも感じるのは、フォルテの最も強ところで、いかにもフォルテッシモという激しさを見せないことです。師のディースカウとは違う点かもしれません。激情的に訴えるというよりも、内側からの力に圧倒されるように盛り上げます。声は男っぽいけど抑揚はまた違うということです。父親は劇作家で本人もオペラは歌うものの、オペラについては独特の見識があるせいか、演劇的な意味で派手とは言えません。 「菩提樹」は、もし仮に上記のような声の特徴が必ずしも好みでなかったとしても、構えたところが少ない分魅了されてしまうことでしょう。特にこのエッシェンバッハとのものは見事だと思います。ブレンデル盤では細かく動いて少し速い気もしたけど、こちらはじっくりと歌っています。ピアノもまた透明で美しいです。ただし、帽子が飛ぶ中間部の強いところは旧の方がおとなしくてさらっとした感じがし、比べれば新しい方はもう少しダイナミックであって、ちらっと「魔王」が顔を出すかもしれません。 「烏」などはゆっくりながら妖しさは感じさせず、無声音で囁くような方向にも行きません。盛り上げも重量感があります。 ゆったり静かに運ぶ曲が合うと思える人ながら、「宿屋」は最大遅いピアノの導入に合わせ、静かだけど叙情的という感じでもありません。まるでブラームスの間奏曲を聞いているようです。最後のピアノも強く叩く音を出しており、全体に夢見心地というよりも多少分解的でしょうか。ラストの「辻音楽師」も荘重です。 これこそがドイツ語圏の標準仕様であり、リセット・ボタンを押してゼロ点補正するリファレンス・ラインのようなものですから、好みをどうこう述べるような種類でもないと思います。ディースカウで完成されたと考える人も聞いてみるべきかもしれません。2011年のハルモニア・ムンディ録音はナチュラルで、ふくよかな声をよく捉えています。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Christian Gerhaher (br) Gerold Huber (pf) ♥ シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 クリスティアン・ゲルハーヘル(バリトン)/ ゲロルト・フーバー(ピアノ)♥ ゲルネと並んで今のドイツを代表するバリトンであり、同じくフィッシャー=ディースカウに学んだし、声も師に似ていると言われることがあるのがゲルハーヘルです。1969年生まれで、バリトンであると同時にバスでもある音域です。また、ちょっとボストリッジみたいだけど、哲学を学んで医学で博士号も取っており、その後歌に転向したという経歴の持ち主です。医学の方は歌と同時進行だったのでしょうか。上記のようにフィッシャー=ディースカウに加え、同じくエリザベート・シュワルツコップ、そしてインゲ・ボルクのマスター・コースを修了しています。オペラも歌いますが、リートが得意です。ボストリッジの代役で歌って評価を得ました。ピアニストのゲロルト・フーバーとは同郷で、十六歳のときからの友達だそうです。二人は常にデュオとして活動しているようです。ゲルハーヘルの方が冷静な分析派で、フーバーは情熱的な霊感型だということです。 リズムは多少重めで、間を用いるやわらかいピアノは弱音に抜く手法もあり、ゆったりと始めます。そのゆったりに乗って落ち着いて進める声は、バスも歌えるので低い響きは出せるけど、むしろテノールに近いかと思う瞬間もあるほど明るめに感じます。ゲルネより倍音の輪郭が明晰でしょうか。ドイツ伝統の被せ声と言われるこもり音はありません。この明るさと、それでもドイツ人だということから来るのでしょうか、フィッシャー=ディースカウに似た声だという意見がありますが、その点については、むしろ1969年ペンシルヴェニア生まれのアメリカのバリトン、ランドール・スカルラータ(Randall Scarlata)の方が近く感じました。 歌い方はやわらかくても、ゲルネのようにふわふわした強弱の山を作って撫でる感じは少ない印象です。フレーズ最後の長音で声音を変える扱いも異なり、変化は大きくはない一方、より硬めな響きです。トータルでは構えがなく、ゆったりとしてリラックスでき、穏やかで素直に歌っているところに好感が持てます。一方でフォルテについては切迫感はあっても荒っぽさはありません。力づくでは歌わないけど、覇気があってくっきりとしたフレーズが聞かれる点でゲルネよりは強く感じるかもしれません。そういうところでも、やはりより明るい響きです。 「菩提樹」のピアノの出だしには自然な動きのある表情が付き、くっきりとクリアなところが美しい歌となっています。テンポはゆったりしています。夢想の中に沈む感じではなく、景色を眺めるようです。短調部分も落ち着いていてクリアであり、感情を乱されることがありません。帽子が飛ばされてしまうフォルテも、くっきりと力強いものの、案外自分を失いません。分析的という感じとも違うかもしれないけど、曲のありのままの構造から来る美しさを追求しているのでしょう。最後はしっかりとテンポを落としてまとめます。 「春の夢」がすごく良かったです。弾む音がリズミカルでデリカシーがあり、明るくて変化に満ちています。ピアノに負うところもあるでしょう。弱い部分の緩めも見事です。ゆったりした「烏」は声音を使い過ぎず、客観性があります。冷静に烏を観察しているようです。失恋で自分を見失ってしまうようなメンタリティではないらしく、むしろその点で安心できます。「宿屋」も遅い運びで目覚めています。一つひとつじっくりと確実に進めて行きます。どこかにやわらかい印象があって落ち着けるのに、同時に明晰で覚醒感もあるという印象はこの人の資質から来るものでしょうか。どの曲にも共通しており、遅くはないけど最後の「辻音楽師」もハーディガーディ弾きを冷静に観察しているようで、涙っぽさや絶望感は感じません。静かでいいと思います。落ち着きと客観性こそが魅力的な歌手です。ゲルネに劣らず、技術的にも高度ではないでしょうか。 2001年録音で、原盤はアルテ・ノヴァ、装丁違いで RCA Sony BMG として出ているものもあります。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Jonas Kaufmann (t) Helmut Deutsch (pf) シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ヨナス・カウフマン(テノール)/ ヘルムート・ドイチュ(ピアノ) 日本にも事件で有名になった美男バンド・プロダクションがあるけれど、興行収益トップのヨナス・カウフマンはルックスでもそれに負けない大スターです。海外でこの分野と言えば他にもカウンターテナーのフィリップ・ジャルスキー、もっと前だけどホセ・クーラ、女性だと古楽のヌリア・リアルなんかもいます。でもカウフマンはボーイ・バンドのような少年ではなく、二十五歳ぐらいから本格的に活動を始め、 三十代半ば過ぎのオペラで人気に火が付きました。そしてもちろん彼らは日本のアイドルとは違って才能勝負であり(問題発言でしょうか)、カウフマンもただ容貌だけでなく多才であって、オペラからリートまでの広範なレパートリーを誇り、 実力の点でも世界的なテナーと評価されます。1969年のミュンヘンで保険会社勤務の父と幼稚園の先生の母の間に生まれ、ドイツ人であると同時にオーストリアのシチズンシップも持っていてザルツブルク在住です。 聞いた感じはどうでしょうか。よく指摘される通り、音域はテナーのはずながらバリトンに聞こえます。若いときはリリック・テノールだったとも言われているようです。そのセピア調とでも言うか、少しくすんで聞こえる声質が印象的です。録音の質も多少あるのでしょうか。特に高い音にそれは表れていて、わずかにこもってるけどやわらかいというわけではなく、悪く勘ぐれば幾分苦しそうなときにありそうな音でもあります。でもそれがセクシーなのかもしれません。細かいことを言えば音程も下ずれしてるかなと思うところもあった気がします。一流の歌手も機械ではないので、多少のずれは誰にでもあるものです。話を戻して高い音のトーンですが、つまりのびのび明るく開放する方向ではなく、鼻に抜ける一方で輪郭は出すというのでしょうか。明るくないという点ではイタリアやフランス流ではなくてドイツ的であるにせよ、単純にそうと言い切るのもどうかとは思います。知識がないのでうまく説明できないけど、ドイツ流の「デックング」という語から連想するような被せる音というよりも、舌の奥の喉を締めて鼻の方へ倍音を固め、硬質な輪郭を乗せるように聞こえることがあるので、まるで高級蓄音機のクレテンザから妙なる調べが響いて来るかのようです。逆に低いところを力を抜いて歌えば甘くなります。ルックス同様に魅力的に感じる人もいるでしょう。 そして何よりもこの人に特徴的な武器は、オペラ向きの劇的なクレッシェンドというか、強めるフォルテの力強さです。怒鳴り声のように雑になるのではなく、輝かしく強烈であり、ちょっと若い頃のホセ・クーラの突き抜ける音に似ている瞬間もあるかもしれないと思いました。これこそ心を揺さぶられると思います。 「おやすみ」の出だしからですが、テンポはさらっとしていて中庸、リズムは角張らず、やわらかく弧を描いて歌います。表情豊かで声音も使い、自在に歩を緩めるアゴーギグも加わり、表現力があります。鼻に寄るところで多少泣いているような感じはあるでしょうか。意図的かもしれませんが、一音明らかに低く外す音程の音があり、よりそんな印象が強まります。雰囲気として曲に相応しいと思います。そして上記の通り、力を入れると決然とした強い盛り上がりとなります。人によってはそれでも神経質と取るかもしれませんが、劇的で扇情的になるのであり、二曲目でも、3、4、7、11、18曲目などのフォルテでもそれは生きています。ラストの「辻音楽師」も強烈なクレッシェンドが出ます。 「烏」では変な声音は使わず、囁くような歌い方を見せます。ゆったりした叙情的な曲である「宿屋」のやわらかい歌い方は自然で心地良いです。たっぷりしたテンポで所々で歩を緩めます。 ソニーの2013年の録音です。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Jasper Schweppe (br) Riko Fukuda (fp) ♥ シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ヤスパー・シュヴェッペ(バリトン)/ 福田理子(フォルテピアノ)♥ ヤスパー・シュヴェッペは1969年アムステルダム生まれのバス/バリトン歌手で、99年にパリで現代歌曲の賞を取っており、オランダ室内合唱団(Netherlands Kamerkoor)のコア・メンバーということです。福田理子は桐朋学園大卒でフォルテピアノを専門に弾く人のようです。 少し含み声っぽいかもしれないトーンだけど、それがやわらかくて心地良い、低い声で穏やかに歌われる「冬の旅」です。渋くて大変魅力的です。若者の傷ついた心をじっくりとやさしく歌い上げています。ハンス・ホッターなどが好きな人もいますが、男性的な押しの強さではなくて力が抜けており、こういうバリトンも良いのではないでしょうか。

出だしの「おやすみ」からリラックスしており、ややオフな声ながらやわらかく撫でるように歌われ、丁寧な印象です。やわらかいけど語尾を常に延ばすわけではありません。カウフマン同様に最大安定的な音程のコントロールではないかもしれないけど、気になるものではありません。高い音は伸びるというより丸まる感じです。「氷結」ですら力が抜ており、速い方でもなく、フォルテもメゾフォルテぐらいで強過ぎません。 「菩提樹」はさらっと流れるピアノで始まり、歌との境い目で速度を落とし、歌の部分は中庸のテンポでやわらかく歌われます。遅くはないけどよく間をとって落ち着いています。大きく波打つように抑揚を付け、二番目のパラグラフの静かな部分は一段とソフトに、持ち前を発揮します。帽子が飛んじゃう中間部も穏やかと言っていいぐらいです。 「溢れる涙」など、静かに慰めているようです。全体にそんなトーンで進んで行きます。「烏」ですら不吉な存在として眺めるのではなく、生き物としてやさしく語りかけているようです。最後の部分のクレッシェンドもいたわるような波長です。「宿屋」も全てが終わったような穏やかさで、平和な感じがします。こういうのもいいです。 そして「辻音楽師」はテンポ自体は遅くはなく、淡々としています。ピアノに少し鐘を鳴らすようなアクセントが聞かれます。歌は達観でしょうか。ドラマティックで悲痛な「冬の旅」こそを名演と考える人には薦められないけど、別の魅力があります。今までそうは思わなかったけど、音階から言ってもなんかアラビアの隊商が去って行くのを見つめている音楽のようだなと思いました。低い男声が瞑想的に揺らすところがコーランの詠唱のように聞こえるからでしょうか。 レーベルはエトセトラで、2014年の録音です。ライヴな響きではなく、ボーカルが奥まっているわけではありませんが、丸みのある落ち着いた音です。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Konrad Jarnot (br) Alexander Schmalcz (pf) ♥ シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 コンラッド・ジャーノット(バリトン)/ アレクサンダー・シュマルツ(ピアノ)♥ この人もドイツ人ではないですが、ゲルネやゲルハーヘル同様、フィッシャー=ディースカウの教えを98年に修了しています。1972年生まれのイギリスのバリトンです。ロンドンのギルドホール音楽演劇学校で学び、同じくロンドンのオペラのコンペティションであるキャスリーン・フェリア賞にてデッカ賞を受賞し、2000年ごろから活動を始めました。現在はデュッセルドルフのロベルト・シューマン大学の教授となり、オペラとリートの両面で活躍しています。ピアノのアレクサンダー・シュマルツはジェラルド・ムーア賞を取るなどして歌曲伴奏に秀でた人のようで、ドレスデン聖十字架合唱団に所属していたことのあるドイツ人です。ライプツィヒ音楽大学の教授です。 このジャーノットの「冬の旅」は、静かなパートはゆったりしなわせるようにしてスラーで滑らかにつなぎ、強いところは切れ良く強く進めるような、剛柔併せ持った表現幅の広い歌となっています。最大両側に振った演奏と言えるかもしれません。 出だしの「おやすみ」では大変遅いテンポで、上記のヤスパー・シュヴェッペ以上にやわらかく、抑えて歌っています。そして全編そういう歌い方なのかと思っていると、だんだんと強くする音が出て来て、これはダイナミック・レンジの広い表現の一つなのかなと思い始めます。それでも一曲目はそのテンポを守って終わります。しかし二曲目の「風見の旗」から歯切れの良い音が出ます。この人を知らないと驚くかもしれません。三番目の「凍った涙」では思い切って遅くして間を取る劇的な趣向が現れ、目の覚めるような響きの一音で力を入れ、同時にビブラートをかけるフォルテなどが聞かれます。四曲目の「氷結」に至るとダイナミックな力強さが十分に開花し、強調する強い音のままリタルダンドをかけたりもします。オペラとは違うのかもしれないけど、大変ボリュームがあり、豊かな表現です。フィッシャー=ディースカウの教えが生きているのでしょうか。巧者であることと強さを印象づけるのです。 「菩提樹」もピアノの入りから延び縮みがあります。そして歌を含めてですが、非常にゆったりにしておいて、途中でテンポを変え、さらに緩めて遅くしたりして自在です。一方で帽子が吹き飛ぶパラグラフでは切り替えるようにダイナミックな顔を出します。フォルテで喉を固め、少し遠く響くように声を作っており、表現主義というか、起伏の最大に大きな「菩提樹」にしています。やかましくはないけど、歯切れの良さを発揮しています。 「烏」などはどうでしょうか。やはりスローな運びで無表情なぐらいに抑えて行き、雲が揺れながら流れて何か予感がします。そしてやはり最後に大きなクレッシェンドをかけ、最強のフォルテを聞かせます。「宿屋」もゆったりです。伴奏は形が崩れず、やや無機的な遅さでしょうか。声をつなげて、遅いながら滑らかに歌います。ディミヌエンドもきれいです。途中さらに弱めて行き、最大遅い感じになります。最後はお約束で息長く、大きく盛り上がります。聞き応えがあります。「辻音楽師」のピアノはスタッカート気味の音を混ぜます。そして起伏をつけて語りのように進めます。ラストのクレッシェンドこそ最大に来るのかと思いきや、カウフマンほどは強くないようです。 2009年オームス・クラシックスの録音です。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Daniel Behle (t) Oliver Schnyder (pf) ♥ Schnyder Trio シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ダニエル・ベーレ(テノール)/ オリヴァー・シュニーダー(ピアノ)♥ シュニーダー・トリオ テノールで作曲家でもあるダニエル・ベーレによる「冬の旅」です。彼自身が編曲したピアノ・トリオ版による演奏と、通常のピアノ伴奏版の二つが入っています。ピアノ・トリオ版の方をこそ聞くべき録音かと思いますが、他との比較のためにここでは通常版による歌唱を取り上げます。ベーレは1974年ハンブルク生まれのドイツ人です。オペラ歌手という位置付けのようだけど、リートも歌います。作曲以外にもトロンボーンと音楽教授法を学んでおり、歌の方は二十二歳になってからソプラノ歌手の母の手助けによって練習を始めたそうです。2005年ぐらいから活動しています。オリヴァー・シュニーダーは73年生まれのスイスのピアニストで、ルース・ラレードとレオン・フライシャーに師事しました。 さらっと速めの現代的なテンポ設定の曲が多く、昔ながらのドイツ的な運びの重さや大きな震わせ、フレーズの節が立つようなところはなくスムーズであり、弱音もよく用いますが、フォルテはきりっとしており、ダイナミックで強い音を聞かせる一面もあります。そういうとき、声の質としては艶やかというよりもややくすんだ感じがあり、冬の景色に相応しい音色と言えるかもしれません。テノールの音域と高さながら、明るく輝かしいものではないでしょう。歌い方はモダンな感覚でもあり、あるいは墨絵のようでもあります。濃い味付けはなく、コンラッド・ジャーノットほどのダイナミック・レンジを狙ったものではないと言えるでしょう。逆にかき回されることはないので落ち着いて聞けます。完成度の高い「冬の旅」です。 「おやすみ」の出だしは速めに流し、適度に滑らかで拍に尖りがなく、力が抜けています。最初から気張る演奏もある中、自然な感覚です。弱音で表情をつけ、緩やかにクレッシェンドをかけたりして、流れが良いところが魅力的に感じました。フォルテでは十分に切れも見せ、感情を込めます。「風見の旗」でも乱れは見せず、「氷結」は力強く、吐息のような音も動員して切迫感が伝わります。ここでの盛り上がりは激しく、真に迫っています。 「菩提樹」は速めで軽快なテンポのピアノで入り、歌の部分からは中庸の速度に落としてよく間を取りながら進みます。割と抑揚は抑えていて静かです。力が抜けており、やわらかさも感じます。短調部分では声を少し固めて表情を変えます。中間のフォルテは強く出るのかと思いましたが、この曲ではそこまできばってコントラストを持ち込む意図はないようです。 「烏」も結構速く、比較的平静に入り、その後十分に盛り上げます。静かな曲である「宿屋」も中庸のテンポで声音を使い過ぎず、平穏に眺めている感覚です。音楽的にバランスが取れていると思います。「辻音楽師」の出だしはパドモア盤ほどはっきり重ねてはいませんが、出だしのピアノが一瞬不協和音っぽく響きます。ここの歌唱も落ち着きがあり、フレーズごとに音を弾ませたりする工夫もある一方、トータルでは淡々とした雰囲気があってモノトーンの景色です。最後のクレッシェンドも敢えて大きくしない配慮のようです。 大手ソニーから出ています。2013年の録音で、コンディションは良いです。ピアノ・トリオ版の方はトレモロ飾りが出たり、ピツィカートを用いたりと、弦の使い方が意欲的に感じました。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Raphaël Favre (t) André Fischer (g) ♥♥ シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 ラファエル・ファヴル(テノール)/ アンドレ・フィッシャー(ギター)♥♥ 新しい世代では、登場して来るときに生年を公表していない場合がよくあります。履歴書に年齢、性別など書かない方が進歩的だと思いますが、ここで世代順に並べたりする場合は困ります。ラファエル・ファヴルというスイスのテノールは YouTube などに出てる映像を見ても最近の人だと思います。96年頃から活動していたようだけど、06年や07年にはグラーツやシュトゥットガルトのコンペティションで入賞したりしています。時計の産地、ラ・ショー=ド=フォンの音楽院で学んだようです。アンドレ・フィッシャーの方の経歴はよく分かりません。 珍しく、ギター伴奏による演奏です。これが大変良いのです。そして歌の部分は透明な若々しい声で歌われ、全体には押し出しの強いものではないけれども、訴えるような澄んだ高い音には鮮やかな力強さも加わり、日本語で言うところの、良い意味でのナイーヴさが感じられて魅力的です。低いバリトンではなく、いかにもテノールらしい高い声質で、やわらかくて静けさがあり、清潔です。サブスクライブのサイトで見つけました。CD はドイツ・アマゾンで扱ってるぐらいで入手しやすくはないかもしれませんが、聞いていて大変心地良いものであり、大御所たちの歌唱より好きです。一位ではない結果だったこともあり、コンテスト的な意味で多角的な能力分析をしたらどうなるのかは分からないけど、そういうのは聞くときにはどうでも良いことです。同じように澄んだ高音のパドモアなどと比べると確かに技術的な安定感は向こうの方が上でしょうが、それも比べるものではありません。未来の AI シンセサイザーなら正確に歌うことだろうし、あの完璧と言われたフィッシャー=ディースカウですら何度も音を外したことがあるのです。この人には雰囲気があります。新しい世代の個性として♡♡とします。 「おやすみ」の出だしはエリザベス朝のリュート音楽集か、という感じです。この時点で早くも魅了されてしまいます。ファヴルの歌が入って来ますと、最初強さは目立たず、やや潜るような印象の部分もあるかもしれません。弱音での明瞭感、しっかり感がもう少し欲しいと思う人もいるかもしれないけれども、傷ついた繊細な若者の雰囲気がよく出ています。 「氷結」の強い部分でも、フォルテが最大強いという感じではありません。追い詰められ、せめぎ合う心の葛藤がよく出ています。 「菩提樹」の前奏のギターはまたしてもリュートみたいで、懐かしくて、まるで春のそよ風を運んで来るようで す。ギターは他の楽器への編曲より良いかもしれません。ひょっとするとピアノよりいいかも。ここでのフォルテも強くないです。 「烏」のアルベジオはスペイン・ギター名曲集のようです。最後のクレッシェンドと強い声は透明で力強く、はっとします。 「宿屋」もグラナドスかタレガかという感じで始まり、暗く湿っぽくはありません。きれいな明るさがあって、こういうのもいいと思います。歌唱もどこか古楽のような雅びな響きです。 吟遊詩人の語り部が始めるような「辻音楽師」はその後の死を暗示させる方向ではないでしょう。テンポは遅過ぎず、クリアに心を見つめます。 2013年録音のストラディヴァリウスです。イタリアのレーベルでしょうか。良い音です。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 Christine Schäfer (s) Eric Schneider (pf) ♥ シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 クリスティーネ・シェーファー(ソプラノ)/ エリック・シュナイダー(ピアノ)♥ 女声による「冬の旅」もということで、一つ取り上げます。個人的に音域はソプラノが良くて、ビブラートの強い歌い方が好みでないのでこれになりました。1965年フランクフルト生まれのソプラノ、クリスティーネ・シェーファーの歌です。フィッシャー=ディースカウからも習いました。演奏表現については他の歌手をご紹介しないということで比較にならないこともあり、簡単に触れるだけにします。 スタッカートのピアノで入り、テンポが速くて意外性があります。歌になっても高い方から入って来ることになるので、そのかん高い声に驚くと同時に、弾んでいるところが新しいな、と思いました。男声が得意とする音域とは違い、繰り返しの二度目に「母が」と言っているくだりが最初に強く盛り上がったりもします。声質は高く清楚ながら強い音の伸びと艶もあります。それが大変魅力的に響きます。 「菩提樹」も軽快なテンポのピアノで始まり、歌になると少しスローダウンしますが、さらっとしています。声音を使い過ぎたり媚びたりすることなく歌っており、素直でいいです。中間のフォルテの部分は音域のこともありますが、激しくはありません。むしろラストの高い音の方が強いぐらいでしょう。きれいな声を堪能できるリンデンバウムです。 「宿屋」は元々スローな曲で、この部分ではさすがに素早くはやらず、じっくりと歌って行きます。子守唄か聖母様か、やさしい慰めのように聞こえます。やわらかくうねるような抑揚があります。その次の「勇気」は対照的に短く弾ませ、むしろコミカルなほどのリズム感です。「辻音楽師」はゆったりですが、速度を部分的に速めて駈けるようにして伸縮させ、表情を付けます。不安定な心の表れでしょうか。ここでは演劇の語りのような声音を用いることを決めたようです。独特の味となっています。 2003年録音でレーベルはオニックスです。この人の声が大変きれいに捉えられています。ベルリン・テルデック・スタジオでのセッション録音です。  Schubert Winterreise (Winter Journey) op.89 D.911 for String Quartet Voyeger Quartet シューベルト / 歌曲集「冬の旅」op.89 D.911 弦楽四重奏版 ヴォイジャー四重奏団 変わり種で、弦楽四重奏で演奏したものもあります。歌の伴奏が四重奏というわけではなく、歌手はいません。シューベルトは「死と乙女」など、四重奏曲も魅力的ですから、この「冬の旅」の名旋律がその形で聞けるのもいいのではないかと思います。 2014年に結成されたこの四重奏団はバイエルン放響が母体のようです。編曲はメンバーのヴィオラ奏者、アンドレアス・ヘーリヒトによるものということです。曲と曲の間に間奏曲が置かれており、その部分はシューベルトの様式ではなく新たに作曲されたもので、現代的な響きになっています。こうした試みはオーケストラ版などでも見られるし、ブリュッヘン盤のハイドンの「十字架上の七つの言葉」などでも同じような音が聞かれ、個人的には特に聞きたいわけではないものの、意欲的な取り組みであり、今の一つの流行のようになっていると思います。そしてこの弦楽四重奏版の「冬の旅」でも出だしは創作部分です(前奏曲ということになります)。いきなりかけると新ウィー ン楽派か何かのようで、何の曲かなと驚きます。シームレスに本体につながっていてトラック分けはされておらず、その部分を抜いて聞くということは推奨されてないようです。シューベルトの編曲部分の技法的な出来についてはぜひ聞いて確かめてみて下さい。評価はしませんが、ストリング・カルテットの音はいいです。抑揚表現は勢い込まず、なだらかな感じがしました。全曲が演奏されているわけではなく、12曲に絞られています。のんびりした雰囲気から最後に鋭角的な音へともつれ込んで行きますが、「菩提樹」もちゃんと聞けます。 レーベルはソロ・ムジカで2019年の録音です。 INDEX |