|

ベートーヴェン / 交響曲第6番「田園」

Beethoven: Symphony No.6 in F major op. 68 "Pastoral"

取り上げる CD 45枚:

モダン楽器による演奏: クライバー(エーリッヒ)/モントゥー/ワルター/クリュイタンス/カラヤン(’63/’76/’82)/イッセルシュテット

/ジュリーニ ('68/'79/'91)/ベーム/ショルティ('75/'88)/クーベリック/スウィトナー/クライバー(カルロス)/マリナー /ハイティンク/アバド/アーノンクール/チェリビダッケ/ラトル/クーン/マッケラス/ヤルヴィ/シャイー/ヴァンスカ/ルーディン

/フィッシャー/デ・フリエンド/ヤンソンス/ホーネック/アックス、カヴァコス、マ/マナコルダ

ピリオド楽器による演奏: ブリュッヘン('90/2011)/ホグウッド/ノリントン/ガーディナー/インマゼール/ヴァイル/レ・プレイアード

/ベルリン古楽/サヴァール

ベートーヴェンの交響曲第6番「田園」は自然賛歌というテーマを持ち、湧き上がる喜びとやすらぎに満ちた美しい作品です。5番の「運命」とは違って険しい表情をした作者のポートレートからは想像し難い作風である気もします。楽章の進行に合わせて気持ちが晴れて行くような効果も期待出来るので、音楽の抗うつ剤と呼んでもよいかもしれません。そうした意味ではあらゆる交響曲の中で、もしくは音楽史上でも特異な存在です。

構成としても、田舎にやって来たときの心の動きを五つの楽章で表す表題的な作りになっています。こうしたテーマと標題性を持つ先駆的作品としては、ほぼ同時代人のユスティン・ハインリヒ・クネヒト(1752-1817)による田園交響曲(Le portrait muisical de la nature, ou Grande sinfonie)もあるにはありましたが、途中で村人の語らいを聞いたり雷雨があったりと、厳めしさや抽象性を高く買われるベートヴェンにあってぽっかりと抜けた親しみやすさがあるために、「エリーゼのために」や「月光」と並んで入門曲にもなり得るものなのです。余分な話ながら、個人的にも子供の頃に見たチャールトン・ヘストン主演の映画「ソイレント・グリーン」がクラシック音楽を聞くようになるきっかけでした。内容はというと、人口が増えた未来の地球において政府の食料生産の闇を暴くべく、主人公が親友のように慕っていた老人が身を挺して安楽死目的のホームへ入るのですが、そこで今や失われてしまった自然豊かな過去の地球の姿がスクリーンに現れます。森の小川の透明な水、羊たちを追う牧童などの映像を見せられながら老人が息を引き取る場面です。そのとき流れていたのが「田園」の第一楽章でした。その美しい調べにすっかり魅了さてしまいました。

入門曲的な要素としてはもう一つ、木簡楽器による鳥の鳴き真似が聞けるということもあります。第二楽章の終わりで、フルートによるナイチンゲール、オーボエによるうずら、クラリネットによるカッコウなどがさえずるのです。こういう趣向はすでにヴィヴァルディの「四季」の春の第一楽章での弦楽器、「ごしきひわ」でのフルート、ヘンデルのオルガン協奏曲「カッコウとナイチンゲール」におけるオルガン表現など、やはり先駆者たちもいるのですが、ベートーヴェンのは楽器も色々でまさに模倣。聞いていて楽しくなります。

特異な存在という意味では、8曲あるベートーヴェンの他の交響曲たちの間でも、テーマが進行して行って最後に合唱で歓喜を歌う「第九」の珍しさと並び、表題交響曲を世に知らしめた点で異彩を放ちます。「幸福は意志によって作る」というベートーヴェンの哲学を、そこへ至るまでの紆余曲折によって示したのが「第九」なら、「田園」には「今、ここ」の幸福があります。しかも喜びであるばかりでなく、鳴り物や迫力が好きな音楽ファンに対しても嵐の場面の大音響が用意されています。

ただ、楽聖ベートーヴェンですから、平易な入門曲扱いをしてしまうとお怒りになる向きもあろうかと思います。純音楽としての高い理念を説こうとする例も辞典などには見て取れます。クネヒトの作品や啓蒙思想等、自然賛歌の文化的潮流がすでに存在していたことも関係があるのでしょうか。しかし仮に表題音楽だったとしてもそれが低級ということではないのだし、親しみやすい美しさが低俗というものでもありません。そもそも「田園」の中に精神的な高みが感じられないなどということはなく、終楽章の感謝の歌など、晩年の創作を代表する弦楽四重奏曲の中の第15番、病気からの回復を喜ぶその第三楽章と比べられてもよいかと思います。いずれにせよ、歴史に名を残すだけの類い稀な才能を持っていたベートーヴェンにしか作れない名曲であることは間違いありません。

タイトルの意味

「田園」を表すパストラーレ "Pastorale" は5番の交響曲が日本で「運命」と呼ばれるのとは違い、作曲者本人が付けたタイトルです。パストラル(英:pastoral、独仏伊:パストラーレ pastorale)はギリシャ由来の長い伝統を持つ芸術の様式でもあり、それは羊飼いたちの恋愛やロマン主義的に理想化された田園生活を描くというものです。よく「田園文学」みたいな言われ方をしますが、物語や詩だけでなく、絵画、音楽にまで跨った一大分野なのです。英語でも e を付けて pastorale とすると専らこのカテゴリーの音楽の意味になるようです。ベートーヴェンの「田園」はこうした分野の中でも大変有名です。特徴としては田舎にやって来たときの出来事を追っているところから表題音楽のようにみなされるわけだけれども、「表題音楽」という括り自体はロマン派以降の定着であり、ベルリオーズの「幻想交響曲」などについて言われるものです。また心象風景を伝えるという意味では、古くはルネサンスやバロック時代から同じようなものはあり、前述の通りヴィヴァルディの「四季」などが思い浮かぶことでしょう。「田園」は恋人を殺して地獄に落ちるベルリオーズのような劇的な展開ではないものの、音形そのもので雷雨を表す仕方が後の R・シュトラウスの「アルプス交響曲」やグローフェの「グランド・キャニオン」などに引き継がれました。

曲の構成

第一楽章「田舎に着いたときの楽しい気分」

出だしから上手く出来た構成に感心します。まず静かな低音の弦が鳴ってから最初の主題がそっと歌うように乗せられ、それが弾みながら高揚して来て喜びがこみ上げる全合奏に入ると、もうすっかり晴ればれとした気分になります。

第二楽章「小川のほとりの風景」

高揚した気分も落ち着き、自然の中にいてその美を満喫します。ゆったり呼吸するようなスローな運びに癒されます。近くの散歩道で構想されたようです。最後の場面では、上述の通り木簡楽器による鳥たちの鳴き交わしが聞かれます。

第三楽章「田舎の人々の楽しい語らい」

村の中にいるのでしょう、うきうきした気持ちのまま人々の幸福な生活を見ます。楽しいスケルツォの部分に当たります。そしてここから後の楽章は連続して演奏されます。

第四楽章「雷雨」

徐々に雲行きが怪しくなり、雨が降り出して激しい雷雨となります。ブラスとティンパニが活躍し、音形の上でも雷鳴が轟きます。最高潮を迎えた後、雨雲は流れて行き、雷鳴も遠のいてまた日が差します。

第五楽章「嵐の後の感謝の気持ち」

感謝の歌です。幸福感もしみじみと噛みしめるものに変わっています。喜びを歌い上げる部分であり、演奏史においても様々な暗い出来事の後での特別な感慨を表すものになったりして来ました。上述の四重奏の方は死を前にして過去を回想し、あれもこれもの出来事が浄化されて行くような静かな感謝の歌となっていますが、この「田園」の方は抑え切れずに湧き上がる喜びに溢れています。このときのベートーヴェンは必ずしも私生活が牧歌的だったわけではないようながら、創作の上では何かそうした境地を反映するものがあったのでしょう。

作曲時期

ベートーヴェンの実り多き中期の傑作です。第5番のすぐ後に続けて作られたことになり、1807年の終わり頃から着手して翌年の秋に完成させました。三十七歳頃の作品となります。耳が聞こえなくなって来て有名な遺書を書いたのが五年前、もっとひどくなってほぼ聞こえない状態に近くなったとされるのはこの数年後です。

私生活に絡めて言うなら、「田園」は自然賛歌なので、ロマンティックなところがあったとしても恋愛感情を歌ったものではありません。そもそもベートーヴェン自身が、ブラームスの初期の作品で聞かれるように、いかにも恋の情熱といった息苦しい衝動や憧れむせぶような音を聞かせるタイプとまでは言えないことでしょう。しかし「皇帝」やヴァイオリン協奏曲の第二楽章、ロマンス、「大公」の第三楽章や「春」のヴァイオリン・ソナタ、「悲愴」「月光」「熱情」のピアノ・ソナタなど、甘い音を響かせる瞬間はあります。また、恋多き男だったので、小川のほとりを散歩したりしながら常に誰かのことは思っていたのかもしれません。それで行くと「田園」のこの時期、貴族の娘で十五ほど下の教え子であり、「月光」を献げたジュリエッタ・グイチャルディは四年前には別の男と結婚していました。やはり以前教え子だったヨゼフィーネ・ブルンスヴィックが伯爵と離婚したのも四年前だけど、すぐにまた再婚したようです。それまでの貴族たちの鬘や結い上げた髪に反旗を翻したフランス革命期のもじゃもじゃ頭(タイタス・カット)がトレード・マークだったベートーヴェン。革新的な人だったので結婚制度に囚われることはなかったかもしれません。でもこの作曲家のその手の話は憶測と仮説に基づいており、詳しいことは分かりません。社交界の華であったテレーゼ・マルファッティと会うのは二年後であり、富豪の妻アントーニエ・ブレンターノは三年後です。「不滅の恋人」へのラブレターが書かれたのも五年後というタイミングです。そして枯れて来てより内側を見つめ、時に難解さを感じさせると評される後期が始まるのは八年後ということになります。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Erich Kleiber Concertgebouw Orchestra ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 「田園」には数々の名録音があります。古い方から行くと、まずはエーリッヒ・クライバー / ロイヤル・コンセル トヘボウ(旧アムステルダム・コンセルトヘボウ)の1953年のモノラル録音が有名かと思います。息子のカルロスが 「運命」の熱演で人気があるようながら、これは父親の方です。録音は古くてスピーカーでいうところの箱鳴り気味の響きが若干あったため、個人的な話もなんですが、波形編集ソフトウェアでイコライザーをかけ、疑似ステレオにしてしまいました。というぐらい、十分聞ける録音です。 このエーリッヒ・クライバーの演奏、テンポから言うと第一楽章はやや軽快な運びで、緩徐楽章は逆にゆったりとしているなど、曲想によって自在です。全体としては端正で軽やかな印象を受けます。速めのテンポをとっている場合でもしなやかによく歌わせ、スラーでつなぐ滑らかさがあります。息子の方が激しい情熱で喜ばれるとすれば、父親には大人の穏やかさを感じます。そしてその穏やかな印象を醸し出しているひとつの要因に、区切りの小節の終わりの音譜をフェルマータが付いているように長く延ばす傾向があるのですが、これは息子のカルロスが演奏する運命の冒頭などでも見られ、そちらでは熱烈さを感じさせる力となっているのです。効果は違うながらも、区切りで長く音をのばす仕方は親子で共通です。1948年のロンドン・ フィルとの録音も同じでした。時代の様式だとも言えますが、第一楽章の主題の提示部で延ばすのは、その後のピリオド楽器による演奏において再度の流行をみることになりました。 それはともかく、エーリッヒ・ クライバーの「田園」、録音年代は早いながら全く古さを感じさせないエバーグリーンな歴史的名演です。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Pierre Monteux Vienna Philharmonic Orchestra ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 ピエール・モントゥー / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 フランス人のモントゥーとウィーン・フィルです。 モントゥーといえばストラヴィンスキーの「春の祭典」を初演した人です。1958年に録音したこの「田園」はステレオ初期のもので、弦楽器に若干の薄っぺらい響きはある ものの十分に良い音です。彼の晩年の傑作でしょう。「春の祭典」は現代音楽の古典として、初演時にはその不協和音に猛反発が起きたという逸話がありますが、モントゥー自身はやわらかい表現に特徴があります。「田園」も残響は少な目ながらゆったりとした演奏で、フランス人の歌わせ方というのでしょうか、滑らかにつないで行くところに独特の優雅さが感じられます。そして節度があり、一つひとつ慈しむようなしっかりとした抑揚があります。この演奏を「田園」のベストと感じる人も多いのではないでしょうか。戦前からの指揮者というとフルトヴェングラーの揺れるテンポを思い浮かべる人もあるでしょう。しかしロマン派の巨匠だったフルトヴェングラーに対して、構築的なトスカニーニはもちろんのこと、エーリッヒ・クライバーにせよこのモントゥーにせよ十人十色であって、もし現代の録音で聞かされたら誰も古い様式だとは思わないことでしょう。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Bruno Walter The Columbia Symphony Orchestra ♥♥ ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 ブルーノ・ワルター / コロンビア交響楽団 ♥♥ ほぼ同じ時期の録音で、「田園」の決定盤との呼び声が高いのがブルーノ・ワルター(1876-1962)がコロンビア交響楽団と残した1959年のステレオ録音です。ワルターはユダヤ人で、全財産をナチに没収されたり、最愛の娘が夫に殺されたりという波瀾の人生を送り、アメリカに亡命してビバリー・ヒルズで余生を過ごしました。そんな彼の音楽には彼にしか歌えない魂の歌があるとよく言われます。温かさとか、強さに裏打ちされたやさしさなどと表現する人もいます。人が発する周波数はその人が属するあらゆるものに刻印されるのでしょう。たとえ楽団員が演奏し、マイクを通して記録された録音音源であっても、耳をすませばそれを聞き取ることができるのだと思います。どの音に「温かさ」が現れているかという分析は簡単ではありませんけれども。 完成度の高い演奏です。コロンビア交響楽団といえば、LA 近隣の愛好家やロスアンジェルス・フィルハーモニーの楽団員をレコード会社が呼び集めて編成した臨時オーケストラであり、そのアンサンブルの乱れについて言う人もいます。しかし全く気になりません。また、1930年に設立されたユダヤ資本のマネジメント会社が音楽界を牛耳っていたことについて書いた人もいるぐらいであり、引退中だったワルターの起用にはよく言われているステレオの普及という目的以外にも何か別の力が働いていたのかもしれません。でも純粋に彼の仕事を後世に伝えようとする熱意によるものだと信じてもいいことでしょう。何であれ、この大指揮者の最晩年に多くの美しい録音が残されたのは幸いでした。 表現のスタイルですが、戦前の演奏では弦楽器にポルタメント(音程の違う音へ移る際に、左手で弦を押さえたまま指板の上を滑らせて音を連続的に変化させる方法)をかけるなど、時代を感じさせるものもあります。でもアメリカ亡命後になされた録音ではそういう部分はあまり見当たりません。テンポは1936年のウィーン・フィルとの録音よりずいぶんゆっくりになり、これはこの時期の録音全体に共通しています。しかし常にゆったりしているかというとそうではなく、気持ちが高まるように速くなったりして、波打つように、意外に大きな表現の幅があります。「ワルターの歌」と呼ばれる部分です。

それは最後の第五楽章で特に印象的です。高音弦のさざ波が途中から息をつくように大きくうねるところ、次の歌に入る前に静かに一呼吸置くようなところになぜか感動します。激動を生きてきた人の感謝の歌が聞けるような気がするのです。

1959年ということで、当時のアメリカは技術が進んでおり、録音も優秀です。近年はリマスターの技術によってさらに音に潤いが出て来るようになりました。LP の時代にはノイズ対策のためにかけた RIAA のイコライザ・カーブがデコード側と合っていないということなのか、サ行が強調されて聞こえていた記憶もあります。しかし最近のCDでそれが適正になってみると、ものによっては最新の録音とあまり変わらないほどバランスの良いものも出て来ました。モントゥーよりさらに状態が良いので、録音の古さを考えて躊躇する必要は全くありません。   Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Andre Cluytens Berliner Philharmoniker ♥ ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 アンドレ・クリュイタンス / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ♥ 胃がんで急逝してしまったベルギーの指揮者アンドレ・クリュイタンス(1905-1967)。ナット・キング・コールやバーンスタインのポートレートでもおなじみのくわえ煙草の強面の写真があったりして、何だか昔の男の美学を思い出してしまいますが、演奏は女性的でやさしい歌いまわしに特徴があるとされて来ました。お国がらということもあってフランスものが得意である一方、堪能なドイツ語によってベートーヴェンなども定評がありました。ベルリン・フィルによる全集(この「田園」所収)の録音はカラヤンではなく、この人が最初です。ベートーヴェンの交響曲は奇数番が男性的で偶数番が女性的であると言われ、わが国の評論が以前よくそんな分類に触れていたのは古典文学の「ますらお (益荒男)ぶり」と「たおやめ(手弱女)ぶり」から来るのかもしれません。あるいはギリシャ神話の神に喩えてディオニソス的、アポロ的と分けることも欧州ではあるようです。そういう区分で言えば、モントゥーもワルターも、そしてこのクリュイタンスも女性側、アポロ組に入る指揮者だとされます。奇数番の演奏もしっかりと構築されていて良いと思うので、分類自体にあまり意味がないような気もしますが。 ではどこが女性的なのでしょうか。確かにこの人の演奏には物腰のやわらかさと独特のうねりがあります。ワルターにも歌があり、このクリュイタンスにもクリュイタンス節があるわけだけど、後者はやはりちょっとフランス的なのかもしれません。ベルギーにはフランス語圏もあります。フランス人のモントゥーも穏やかな語尾の引き延ばしに特徴があるけれども、クリュイタンスではもう少し全体に大きく揺すられるような抑揚を感じます。フラン ス出身の演奏家にときどきあることで、郊外のうねる大地のような、あるいはゆったりと深呼吸をするような感じです。それがこの「田園」では魅力的に聞こえ、ワルターと並んでステレオ初期の「田園」の傑作とされて来たのです。オーケストラはベルリン・フィルですが、彼の特徴はフランスの管弦楽団と演奏した曲と同じようによく出ていると感じます。1960年の録音です。これも何度かリマスターされ、2017年の廉価な全集(写真右)では滑らかさも増し、かなり良いコンディションです。ワルター同様、今の録音と比べてもさほど落差を感じないことでしょう。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Herbert von Karajan Berliner Philharmoniker '63 / '76 / '82 (left to right) ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 帝王カラヤンとベルリン・フィルは「田園」を三回録音しています。1963年と76年のアナログ、82年のデジタルです。カラヤンという人は、他の多くの指揮者が晩年になってテンポが遅くなったりするのに対し、歳を取ることを拒絶するかのように、概ね一貫して颯爽としたテンポを守り抜きました(ベートーヴェンの録音の話に限ります)。最後のレコーディングではストップウォッチを取り出して計ってさえいたとも言われます。三回の録音はどれもベートーヴェンの交響曲全集として出ており、評価はある程度一致しているようです。意見が分かれるとすれば、最初と二度目の録音でどちらを好むかというところでしょう。一般的にはカラヤンはより早い時期の方が良いという意見が多いようです。若いときのカラヤンの演奏には、登場がフェアかどうかに関係なく、あるいはたとえその後でどんなことがあったにせよ、頭角を表すだけの力があったのだと納得させるものがあります。鮮やかさの中に希望すら聞こえて来るようで、人々が熱狂したのも分からなくありません。 最初の全集が出た63年頃の録音はカラヤンがデビューしたときの勢いがまだ残っていた時期のもので、颯爽 とした若々しさとダイナミズムが特徴です。一枚20万円のガラス製記念 CD が出た際も、選ばれたのはこのときの録音でした。二度目の第九のように合唱とオーケストラを別々に録音するといったこともなく、カラヤン嫌いの人からも評価されます。「田園」もやはり63年のものはストレートで良いと思います。リマスターによって音も優れています。 しかし76年の録音はカラヤンのトレード・マークであるレガートがより目立ち、流麗さに加えてオーケストラの磨かれた技が光ると言えるでしょう。弱音がやわらかくて静けさもあります。音だけを聞けばこちらの方が艶もあります。カラヤンという精神を、その変遷を音の中にどう聞くかということで評価が分かれるのかもしれません。 では82年のデジタル録音はどうか。テンポは変わらず速いままです。しかしどうも少し無機的な気がするのは先入観でしょうか。ストップウォッチを構えていたという話を知っていることと、デジタル初期はやや薄っぺらい音に録音されがちだったという知識がそう思わせているのでしょうか。ただ、よく聞いても語尾が若干途切れ気味なような、上手だけど少し投げやりというのか、思い入れが少ないような印象も受けます。この同じ感触はリヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラかく語りき」の二回の録音でも同じように感じられます。ひょっとして、これはオーケストラの側が指揮者に感じている感情なのでしょうか。終身指揮者だったはずのベルリン・フィルと仲違いをし、専属だったドイツ・グラモフォンも他に切り換えざるを得なくなり、直後に心臓発作でタイム・アップを宣告されたカラヤンのその後の人生を知らなかったとしても、晩年のこの空気感を感じる人はいると思います。クリスマス・キャロルではないですが、最後に難題を突きつけられたのかもしれません。 カラヤンという指揮者。好き嫌いがくっきり分かれ、良くも悪くも目立った人でした。どう受け取るかで見る側の鏡にもなってくれます。本来は誰も他人の人生を評価することなどできないだろうし、伝記作家の目を持ってすれば全ての個性に愛すべき価値があります。最晩年の音源の中には目頭の熱くなる演奏もあります(「ラストコンサート、カラヤンとベーム」)。スポーツカーとジェット機を乗りこなした永遠の少年に胸の痛みを感じるときもありました。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Hans Schmidt-Isserstedt Vienna Philharmonic Orchestra ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 ハンス・シュミット・イッセルシュテット / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 イッセルシュテット盤も評判の良い「田園」の一つでした。1900年生まれで73年に亡くなったドイツの指揮者で、世界の多くの有名オーケストラで活躍しました。 演奏は速くも遅くもないテンポながら、モントゥーやクリュイタンスのようにレガートで流麗につなげるのではなく、全体に弾むような快活さがあるがゆえに少し速めに聞こえるかもしれません。中庸の美という意味では後述するスウィトナー盤とも比較できるかもしれないけれども、イッセルシュテットの方が若々しくて歯切れ良く聞こえるでしょうか。ただ、第五楽章の最後の方で二倍近く感じられるほどテンポが遅くなり、それが表現上の大きな特徴になっています。これはクライバーやモントゥーのように最後の音譜を延ばすのではなく、またクリュイタンスのように最後の数小節で緩ませるという感じでもなく、曲の終わりが見え始めたあたりから全体にスローダウンして行くものです。そして大きく、ゆったりと感謝の歌が締め括られます。

1967年の録音です。アナログ中期のものだけに音もこなれており、ハイファイとして評価が高かった当時の英デッカの特徴である、高音弦のややきらびやかな録音に仕上がっています。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Carlo Maria Giulini New Philharmonia Orchestra '68 ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」

カルロ・マリア・ジュリーニ / ニュー・フィルハーモニア管弦楽団  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral"

Carlo Maria Giulini La Scala Philharmonic Orchestra '91

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 カルロ・マリア・ジュリーニ / ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団 ジュリーニの録音についてはここで間違ったことを書いていました。 二回録音しているとしていたのですが、実際は非正規のものも含めると少なくとも五種類ほど盤があるようで、読者の方にご指摘をいただくことができました。お詫びとともに訂正させていただきます。1914年生まれで2005年に亡くなったイタリアの指揮者です。表現においてはイタリア人らしい歌を持っているという人もいる一方、子供の頃にドイツ語圏で過ごしたためにドイツ的だとする意見もあります。遅いテンポの演奏に特徴があります。

最初の録音はニューフィルハーモニア管と入れた1968年のものということになると思います。この人はあまり細かな動きをつけないで非常にゆっくりとしたテンポで進めて行きます。どうかすると区切り区切りやっているように聞こえるときもあります。そのせいで楽曲を分解して見せてもらっているように感じます。楽譜に書いてある音を最大限に響かせることを狙っているようです。マーラーの第9番の交響曲ではそれが大変印象的で、高い評価も得ました。この傾向は91年にミラノ・スカラ座フィルハーモニー管と録音した盤の方でも同じです。その間の79年に LA フィルとも出していますが、そちらは次項で述べます。ニューフィルハーモニア管とスカラ座フィルとの比較では、フィルハーモニア管の方がよりくっきりとしたリズムで分断された感じがし、スカラ座の方はその傾向が減る一方、少し重く感じます。 録音はニューフィルハーモニア盤の方は音像がやや奥まり、反響が長いとか短いとかではなく、響きに少し癖があります。ややこもった渋めの音です。スカラ座盤はもう少し自然ながら、やはり幾分オフで奥まった感じがします。ここで一つ付け加えると、輸入盤で聞いているためにこういうレポートになりますが、国内でプレスされたものにはリマスター作業によって音が変わっている盤もあるようです。そちらの方は聞いていないので何とも言えません。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Carlo Maria Giulini Los Angeles Philharmonic Orchestra '79 ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 カルロ・マリア・ジュリーニ / ロスアンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団 この盤についてはドイツ・グラモフォンからリリースされていたにもかかわらず、見落としていました。あらためて取り上げさせていただきたいと思います。 まず最初に、良い演奏です。上記二つの録音と比べて、個人的にはこの盤の方が好みです。ジュリーニですから他の録音と違うといっても、速いとかめまぐるしく変化するとかいうことはないわけで、やはりゆったりとしたテンポ設定ではあります。しかし時にこの人に感じることがある重苦しいまでの遅さではなく、LA の空がいつも晴れて気候も暖かいように、前述の二つの盤と比べて心地良い明るさがあります。特に第一楽章と第二楽章は絶品と言ってもいいのではないでしょうか。遅い演奏ではチェリビダッケのものもありますが、このジュリーニ盤も聞いていて気持ちのいい、リラックスした遅さを楽しむことが出来ます。第二楽章は、他の色々な人の演奏と比べても爽やかです。ジュリーニは皆に好かれる人だったようで、楽団員たちが受け持ちのパートに来ると大変乗りが良く、自分の歌にして思い切り歌わせているという感じがします。短いフレーズ単位でテンポに現れるちょっとした表情においても驚くほど伸び縮みがあります。ジュリーニのもう一つの顔として、イタリア人らしくというか、元々よく歌わせる一面もやはり持っているのです。LA フィルの人たちとの良好な関係でその面が良く表れるのでしょう。終楽章の感謝の歌となると名演がいくつかあるので判断に迷うところですが、緩徐楽章の素晴らしさについては個人的には文句なしに??に値するところです。 また、ジュリーニの「田園」については、楽章間を続けて演奏するというのが特徴になっているようです。3-4-5は元からつながっているけれども、第一楽章と第二楽章もアタッカで演奏されます。そうなっていないのはニューフィルハーモニア盤だけでしょうか。この点についても指摘を受けるまで全く気にしておらず、指揮者のこの曲へのアイディアとして重要なポイントだということにも気づいていませんでした。スタジオ録音の場合は編集時につなげることも可能なので、その意味も十分発揮されるとは言えないかもしれませんが、ライヴでは独特の効果を生むと想像できます。リヒャルト・シュトラウスのアルプス交響曲のように一つの交響詩のように扱うことで、「田園」が元々持っているベートーヴェンの実験精神をあらためて堪能することもできるでしょう。 1979年ドイツ・グラモフォンの録音は、今回取り上げる三つの中で最もバランスの良いものです。後のウィーン・フィルとのブラームスのようなやわらかい艶はないですが、このアナログ最後の録音は過度に輝かしくならず、このレーベルとしては自然です。上記のジャケット写真はフランス盤です。   Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Karl Bohm Wiener Philharmoniker ♥♥ ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 カール・ベーム / ウィーン・ フィルハーモニー管弦楽団 ♥♥ ベームとウィーン・フィルの盤です。このベーム盤については今回見直しており、捉え方に大きな違いはない一方、♡を付けていなかったところからいきなり二つへと変更しています。これは年齢とともにこちらの受け止め方が変わって来たということもあるにせよ、リマスターによる音の違いで印象が大きく変わったからです。その点については後述します。以下は以前の記事です。 ベームはミュンヒンガーほどではありませんが、ドイツ系の人にときどきありがちな実直でかっちりとしたフレージングに特徴があります。上記ジュリーニにもそういう傾向があり、彼がドイツっぽくもあると言われる一つの理由になっているかもしれません。しかしベームの場合、モーツァルトの協奏曲の伴奏などでは驚くほどのしなやかさも見せます。晩年になるほどテンポがゆったりとして来ましたが、このときもすでにその傾向があります。この「田園」はモーツァルトのときほど流麗というのではないかもしれないけれども、ゆったりとして誠実に進んで行くものであり、決定盤のように言われるワルターよりこちらを好む人も多いようです。この時期のベーム、コーダ(結末)に向かって走って行ったりしないのは間が抜けているのではありません。落ち着いているのです。来日公演のライヴ演奏では熱気が漲りましたが、このスタジオ録音のゆとりも捨てがたいものがあります。リズムのダイナミックさが言われる第7番でも、激しさのないベームの演奏には独特の安心感があります。

と、こんな書き方だったのですが、最近リマスターされた全集を聞いたら随分印象が異なりました。演奏の形はその通りなのだけど、モーツァルトのクラリネット協奏曲のときとあまり違いを感じないような滑らかさ、歌の自然さを感じました。そして前よりもずっと魅力的に聞こえ、これを好む人もいる、のではなく、間違いなく「田園」の名盤であり、個人的にも最も良いものの一つではないかと感じたのです。ゆったりとしてインテンポな実直さはあるものの、旋律の部分は大変しなやかによく歌っています。伴奏部分のリズム・セクションで弦の反復が四角くく区切るように聞こえていた箇所も目立たなくなりました。リマスターでバランスを変えて抑えているのかもしれません。わずかながらリヴァーブがかかっているかのようにも聞こえます。そう思って過去の OIBP の本国でのリマスター盤(1995)とも比べてみました。部分部分で集中して聞くと却って分かり難いものの、全体を通して流し聞きすると、やはりそれとでさえ新全集盤は異なっているようです(2013 写真右)。こんなちょっとした違いで演奏の印象まで変わるとなると、こちらの耳の悪さは棚に上げても、リマスター作業は重要だと思います。3dB は音量差で二倍なので、少しいじっても原音でなくなると言う人もいるけれども、録音現場ではマイクの立て方で6dB、10dB などはあっという間に変わるものであり、自分としては編集時に音のバランスをいじることはありだと思います。

1971年のドイツ・グラモフォンの録音です。この「田園」を含むベートーヴェンの交響曲録音、アナログとして完成されていてデジタルに劣りませんし、数年後の艶やかなブラームスの全集に近く、グラモフォンとしても大変良い音にとれています。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra '75 / '88 ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 サー・ゲオルグ・ショルティ / シカゴ交響楽団 ハンガリー生まれのユダヤ系指揮者ショルティ(1912-1997)とシカゴ交響楽団の演奏は、シカゴのドライで正確なアンサンブルの上に成立する力強さと歯切れの良さに特徴があると言われました。したがって輝かしくブラスが炸裂するロマン派以降の大編成の楽曲や、古典派なら優美さよりも情熱を感じさせる曲と相性が良いと思われて来たようです。しかしそれはあくまでもそう見たいから見ているに過ぎないことがこの「田園」の演奏を聞くと分かります。 ショルティは「田園」を二度録音しています。どちらもデッカからで、1975年のアナログ録音(写真左)と88年のデジタル録音(写真右)です。このうち、アナログ時代の方が出来が良いという意見もあるようなので、まずそちらから聞いてみました。一般的にはこの人の場合、確かに70年代のアナログの方が歯切れの良さがあり、確かに良いことが多いと思います。こちらの録音はデッカらしい輝かしい音というよりは、むしろ低音が豊かで、高域のきらきらした感じは少なめに感じます。残響があって弦などはむしろオフな収録です。

静かに歌う部分ではスラーでつないだ滑らかな運びになっており、「春の祭典」などの乾いたダイナミズムにショルティを見ようとする人には意外でしょう。反面、リズムが強調されるパートでは弾むような切れの良さも見せます。解釈は突飛なところはなく、それはデジタルの再録音でも変わりません。 「田園」の場合、デジタル録音の方が演奏の出来が悪いとは思えませんでした。細かな表情の違いはあり、鳥のさえずりを思わせる管楽器が目立ったりはしますが、優劣をつけられるようなものではないでしょう。細かな違いというのは第一、第二楽章でテンポが若干速くなったこと(三、四楽章では逆転)と、スラーでつなぐ滑らかさは旧盤の方が顕著だということぐらいでしょうか。音質は新盤の方が明るく、弦楽器にはデッカらしい輝きがあります。低音の量感はアナログ盤と変わらず、やや中低音に寄った膨らみがあるという程度です。どちらの録音もショルティの癖が出ているという感じではなく、じっくりとベートーヴェンの音楽に耳を傾けるにふさわしい演奏だと思います。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Rafael Kubelik Orchestre de Paris ♥ ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 ラファエル・クーベリック / パリ管弦楽団 ♥ クーベリックによるベートーヴェンの交響曲全集は面白い企画でした。1番から9番まですべて別のオーケストラで収録したのです。同じ指揮者でオーケストラの違いを楽しめます。「田園」はその明るい性質から、華やかな音が期待できるパリ管を起用しています。全集からの一枚なので分売ではありませんが(その後バラでも発売されました)、演奏は期待通りの効果を発揮していると言えるでしょう。1914年生まれで96年に亡くなったチェコの指揮者で、共産国時代になって亡命しました。ワルターやクリュイタンスと並んで穏やかな歌を聞かせる演奏に特徴がありました。 ゆっくり目のテンポで間も十分とり、ゆとりが感じられます。そして遅めながらベームやジュリーニとは趣が違って流れが大変スムーズであり、新世界の第二楽章で見事な歌を聞かせていたあのクーベリックらしさがよく出ていると思います。パリ管の響きはやはり美しく、フランスのヴァイオリンに対する先入観かもしれませんが、ストリングスは若干鼻にかかったような音色で華やかさがあります。管楽器も同じく色彩的で、特にクラリネットは、同じくフレンチ管で有名なスイス・ロマンド管弦楽団のものともまた異なった明るい倍音が乗っています。今と違って昔はオーケストラごとの音の違いがよりはっきりしていたのではないでしょうか。全体としては各ソロ・パートがほどほどに分離して聞こえ、ダイナミクスよりも音色を楽しむ演奏になっていると思います。第二楽章は一つひとつの楽器がよく分かります。

しかし個々の木簡楽器がよく聞こえるとはいっても録音はデッドではなく、特に中高域の残響が響きます。「田園」のベストの一つと言えるでしょう。1976年、ドイツ・グラモフォンの録音です。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Otmar Suitner Staatskaplle Berlin ♥ ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 オトマール・スウィトナー / シュターツカペレ・ベルリン ♥ 1922年生まれのオーストリアの指揮者スウィトナーが東ドイツ側だった歴史の古いシュターツカペレ・ベルリンを振っています。スウィトナーは1964年から90年まで音楽監督で、この楽団の顔でした。伝統があって派手ではないけど上手いオーケストラを極上の滑らかさで仕上げる組み合わせで、モーツァルトなども定評がありました。 一時期大変評価の高かった「田園」です。一言でいうと自然な演奏です。テンポはややゆったり目で、どこをとってもおどかすような趣向は一切ありません。おだやかな表情が心地良く、デジタル初期の録音ながら残響が美しくてバランスも取れています。中庸といっても「楽譜通り」の生気のない優等生ではなく、過剰さはなくとも叙情的によく歌っていて文化の厚みを感じさせます。当時共産圏ということもあり、西側のコマーシャリズムに縁のない「いぶし銀」の音と評されていました。

ドイツ・シャルプラッテンと日本コロムビアの共同製作で、デジタル録音の先駆けだった Denon の PCM シリーズです。でも録音技術者はドイツ側からも参加しているようです。1980年の録音で、リリースされたときにはいくつか国内で賞ももらっています。「田園」のオーソドックスな好演を一枚だけ欲しいという人にはうってつけではないでしょうか。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastral"

Carlos Kleiber Bayerisches Staatsorchester

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」

カルロス・クライバー / バイエルン国立歌劇場管弦楽団

最初にエーリッヒ・クライバーを取り上げましたが、こちらは息子のカルロス・クライバーです。1930年生まれで2004年に亡くなったドイツの指揮者です。母親がユダヤ系であり、戦時はアルゼンチンに逃れていました。そのため名前がカールではなくカルロスとなっています。大指揮者たちに軒並み褒められるほど才能があるのにオーケストラのポジションとしては不遇であり、フリーランスで活躍したこと、録音嫌いであったこと、またテンポを切り替えたり走ったり、フレーズを長く延ばしたりの熱演を聞かせることで日本では今も破格の人気を誇る人です。

出だしはやや速めかなと思っていると、そこから加速してかなり軽快なテンポとなり、そのまま進行します。爽やかで、かなり高揚した気分で田舎に着きました。リズムは軽く、少し前に倒れて行くようなというか、常に加速しているような印象がありつつ歌い方は滑らかです。第二楽章も同様に少し速めながら、緩徐楽章ゆえにここはやわらかく、目覚めた状態で自然の美を愛でながら心地良く進んで行きます。村人との語らいも軽やかに楽しげに、弾むリズムで活きいきと描きます。嵐になってもテンポは同じく速めのまま雨雲はどんどん広がり、雷は短くて迫力があります。そしてあっという間に行ってしまいます。第五楽章の感謝の歌も、出だしは潤いのある感触だけど遅くはならず、目を輝かせてありがとう、と感謝の言葉を興奮気味に述べている感じです。しかし最後の部分だけテンポをぐっと落とし、締め括ります。こういうコントラストの付け方はこの指揮者独特の手法だと思います。ワンテンポ遅れて楽音に重ならない状態で拍手が入りますが、徐々に盛り上がるような歓声が続きます。全体に高揚した「田園」だと言えます。

レーベルはオルフェオで、1983年のライヴ収録です。本人が珍しく出すことに同意していた音源ということです。販売元によると編集で一部カセット・テープも用いられたとのことですが、毎秒 4.75cm のアナログ・カセットといっても機器によっては驚くような音質で出ますし、ノイズを取ってデジタル化してみたこともあるけれども MP3 なんかより良い音にもなります。ここでは反響成分で少しもやっとしたところもあり、ざわつき感もなくはないですが、当時のライヴ録音としては状態はさほど悪くないでしょう。弦はさらっと乾いて明るく、オーボエやクラリネットなどの木簡にも艶があり、前に出た分編成が少し小さいかのような音響となっています。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Neville Marriner Academy of St. Martin-in-the-Fields ♥ ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 サー・ネヴィル・マリナー / アカデミー室内管弦楽団 ♥ バーミンガム市交響楽団のサイモン・ラトルや、ブレーメンのドイツ・カンマー・フィルから CD を出しているパーヴォ・ヤルヴィなど、頭角を表す指揮者はそれまでさほど有名ではなかったオーケストラを一流に育て上げて出てくる例が多いと思います。それより少し時代は遡りますが、マリナーとアカデミー室内管も優秀な録音をたくさん残しました。 アカデミー室内管弦楽団は1959年にマリナーが設立した楽団で、小編成でバロック音楽を演奏するところから始まりました。古楽器ではありません。まだピリオド奏法などという言葉もなかった頃です。正式名称であるアカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズというのは聖マルティヌス教区の音楽協会の意味であり、マリナー自身はモントゥーから指揮を学んだ人です。ラトルやヤルヴィはちょっと驚くような個性的な解釈を打ち出し、聞き馴染んだ曲に新たな光を当てて感心させられたりもするのですが、マリナーはオーソドックスでありながら現代感覚も持っており、やや軽めのテンポで機知に溢れ、何を演奏しても心地良い音を出して来ました。英国紳士の温かいユーモアというのでしょうか。1924年生まれで2016年に亡くなりました。

心地の良い音の一つの要因として、音のバランスも挙げられるでしょう。彼のほとんどの録音はフィリップスから出ています。残念ながら今はレーベルがなくなってしまったけれども、オランダ・フィリップスの音は大変ナチュラルで、再生芸術とはいえ生のオーケストラの音に似たバランスで聞こえるセッションがいくつもありました。英デッカが艶の乗ったハイファイ的な音を出し、独グラモフォンがときに中高域の張ったかちっとした音になることがあったのに対し、全体にふわっとしてやわらかく、弦も固まらずオフにならずで、シルキーな分離を保っていることが多かったです。この1985年のマリナーの「田園」も、デジタルとしては比較的初期ながら良い録音です。 演奏そのものはどうでしょうか。スウィトナーのようなオーソドックスさとはちょっと違い、出過ぎないながらも機敏な表情があります。特に弱音に抜けるような変化の付け方やデリケートな歌い回しが退屈させません。フットワークの軽さと言いましょうか。音楽に自然に乗れ、一緒について行きたくなります。 マリナーとアカデミー室内管の録音は非常に多く、バロックからロマン派まで網羅的にレパートリーを広げているため、ともすると「あのたくさんのうちの一枚」のように扱われがちであり、個性がないだとか中庸過ぎるという人もいるけれども、この「田園」は数ある同曲の演奏の中のベストの一つだと思います。個人的にもアーノンクール盤と並んで大変気に入っています。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 ベルナルト・ハイティンク / ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1929年生まれで2021年に亡くなってしまったオランダの名指揮者、ハイティンクとロイヤル・コンセルトヘボウ管の演奏です。この楽団は1988年に名称の頭をアムステルダムからロイヤルに変えていますので、当時はアムステルダム・コンセルトヘボウとなります。ハイティンクという人は、後にフィリップス・レーベルが経営難に陥ったことから「売れなかった人」と評されたこともあり、口の悪い人は凡庸だなどと言いました。しかし後に CSO リサウンド(シカゴ交響楽団のレーベル)から出した巨人交響曲(マーラー/2008)の名演に接したりすると、そんな話は馬鹿ばかしくなります。時期的な問題とばかりも言えないようで、80年代の「第九」などはマーラーよりもずっと前の録音ながら、どこに不人気の理由があるのかわからない熱演です。幻想交響曲やチャイコフスキーの「悲愴」も良かったです。ただ、どんな演奏者でもそうですが、平静なバランスを保つ演奏もあります。ハイティンクの「田園」にはひょっとすると少しそんな傾向もあるかもしれません。あっさりとしていてテンポも中庸です。この曲の名演と言われるものには滑らかで語尾をたっぷりと延ばす傾向のものが多いように思いますが、そういう部分もありません。反対に飾りのない演奏であるところが聞きどころでしょうか。 1986年の録音です。音は同じフィリップスの録音である前年のマリナー盤と比較すると、残響時間は短くはないながら間接音成分が少なく、やや抑えられた響きに聞こえます。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Claudio Abbado Wiener Philharmoniker ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 クラウディオ・アバド / ウィー ン・フィルハーモニー管弦楽団 ハイティンク盤と同じ1986年、グラモフォンからはアバド盤が出ました。カラヤンの後でそれに近いぐらい有名になったので説明の必要もありませんが、1933年生まれで3024年没のイタリアの指揮者であり、ただ単にカンタービレな演奏ということでもなく、表現上は色々な手法を持っていた人です。 これも一部では熱狂的なファンが名盤と褒めた一枚です。アバドはオペラに関わるという意味では前述のジュリーニとも比較されるかもしれないけど(ミラノ・スカラ座の主でした。でもオペラ的なのはむしろムーティでしょうか)、テンポはどちらも同じぐらい、大変遅い部類に入ります。ジュリーニと一番違うのは、遅いながら歌うような抑揚がたっぷりついているところでしょう。ジュリーニにはもう少し表現を削ぎ落としたような、分解的な感触があると思います。ゆっくりで美しい歌の好きな人にはアバド盤はもってこいです。ウィーン・フィルのやわらかい弦の響きも心地良いものです。グルダとのモーツァルトの協奏曲などは硬い音にとれていましたが、ここではその傾向はありません。音の消え入る部分をよく聞くと残響はさほど長くないようながら、響いているように聞こえるのは演奏の滑らかなつなぎ方と音色の美しさのせいでしょうか。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Harnoncourt The Chamber Orchestra of Europe ♥♥ ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 ニコラウス・アーノンクール / ヨーロッパ室内管弦楽団 ♥♥ 70年代にコレギウム・アウレウム合奏団が古楽器を使った美しい演奏で話題になった後、古楽演奏の世界でアーノンクールは常に台風の目となって来ました。ピノックやホグウッド、ガーディナーなど多くの演奏者が出てきた中でも、初めの頃の彼は先鋭的であり、ブラスとティンパニが活躍してリズムの張った賛否両論ある思い切った解釈で人々を驚かせました。バロックものとモーツァルトは特にそうで、ヴィヴァルディの「四季」などは典型でしょう。でもベートーヴェン以降の作品では独特の奏法ながらときに柔軟に歌い、美しい呼吸を聞かせました。1929年にドイツでオーストリアの貴族家に生まれた指揮者であり、2016年に亡くなった人です。* 最近では「古楽器(ピリオド楽器)演奏」とは別に、モダン楽器を使ったオーケストラが作曲当時の演奏法を心がける「ピリオド奏法」というものが一般的になって来ました。ピリオドは「その時代の」の意味です。いわゆる古楽演奏はヒストリカリー・インフォームド・パフォーマンスとも言いますが、曲が生まれた頃の演奏を再現しよう、それが曲自体の正しい理解につながるのだという発想だったと思います。そうすると、作曲者が生きていた頃の楽器がどんなものだったかは物や資料があるので分かるのですが、どう演奏されていたかということは正確には分からないわけです。そこで学者が色々議論したり再創造したりしました。意見の一致をみたところでは、ビブラートは技法としてはあったけれども常時は使ってなかっただろうというのが共通認識となり、それからロマン派のようには耽溺しないやや速めのテンポやスタッカートが多用されるようになりました。そして弦楽器の弓のテンションもあって、一つの音符で弱く入ってからクレッシェンドし、またデクレッシェンドするように弱めるという「メッサ・ディ・ヴォーチェ」様の膨らんだイントネーションが採用され、それに伴って思い切った強弱変化が一般化して来ました。その結果、その音に違和感を覚える人も多く出て来たのです。そしてこうした音楽潮流においてアーノンクールは常に中心的役割を果してきました。

しかし彼自身の中で熟成が進んだのでしょう、そうした技法の一つひとつが融合し、例外はあるものの、古楽演奏の特徴を持ちながらも後年はより自然な趣が出て来ました。古典派以降の作品を多く取り上げるようになったことと、我々の耳が慣れたこともあるでしょう。ただ、アーノンクールその人がややもすると攻撃的だった若い知性から歳とともにリラックスして来た、そういうことも言えるのではないかと思います。大変心地の良い変化です。来日公園でも楽団員との意志疎通がよく図られ、指揮者が明確なイメージを持つことで皆が音楽を楽しめている風景がありました。

1990年録音の「田園」はそういう意味で素晴らしい演奏となりました。一言でいうと静けさがあります。相変わらず創意に満ちた表情はありますが、力みはなく、自然に寄せては返す潮のようです。ノンビブラートも強さというより正直さを感じさせるし、例のメッサ・ディ・ヴォーチェ様の抑揚は健在ながら、それが本来であったかのようにナチュラルに響いていて、機知と信頼が一つに溶け合っています。 具体的に見ると、テンポはせかせかしておらず、ややゆったりです。第一楽章で木管が鳥のさえずりのように聞 こえるところでは、わずかに四分の一拍ぐらいずらす表現があり、表題音楽的な工夫を感じます。往年の名指揮者たちにありがちな語尾を延ばす傾向はありませんが、弱く抜いてテンポをやや緩めるように弾かせることで感情を込めています。場所によっては引きずるようなテヌートも見られます。ビブラートをかけずにゆったり鳴らすと、透明な音の中で動きが分解されてよく見通せます。また、編成もあるでしょうが、フォルテでもうるさくならないのはそんな具合に音と音の隙間が空いているからでしょうか。

ヨーロッパ室内管弦楽団は技術力のある若手の登竜門のような楽団で、古楽器は使っておらず、アーノンクールが指揮するときはピリオド奏法の楽団という位置づけになります。現代の弓を使ってビブラートをかけず、メッサ・ディ・ヴォーチェ様の山なりで弾くのは難しいのだそうですが、皆巧いのでしょう。ヤルヴィとドイツ・カンマーフィルなど、最近一般的になってきたこういう演奏スタイルに先鞭をつけたのもアーノンクールその人です。しかしここでの録音を聞いていると、まるで古楽器の団体であるかのように感じるときもあります。 録音がシャープだからのようで、ラトルやヤルヴィよりもその傾向は強いと思います。他の交響曲やドヴォルザークのものなど、同じアーノンクールでもモダン楽器の音だとよく分かる録音もあるけれども、この「田園」については知らないで聞いたらウィーン・コンツェントゥス・ムジクス(古楽器の楽団)との違いに気づかないかもしれません。トランペットの軽く明るい響きも清々しく聞こえます。 最近よくある手法で演奏会のライヴを収録しているものなので、聴衆とのやり取りで徐々に高まってくる興奮も 味わえます。オーストリアはグラーツの、ステファニエンザールでの演奏であり、どの楽章も素晴らしいながら最 後の第五楽章は特に印象的です。静かに語る部分に確信が溢れており、ワルターも良かったけれど、速まりはしないのに喜びがこみ上げて来る感謝の歌は感動的です。自分にとって決定盤というものがあるのなら、このアーノンクール盤がそうかもしれません。

*2016年の三月に逝去しました。前年には引退しており、八十六歳でした。 自身のバンドを組む前の、奥さんと並んで写っているうれしそうな若者の写真を思い出します。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Sergiu Celibidache Munchner Philharmoniker ♥♥

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 セルジュ・チェリビダッケ / ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 ♥♥ 録音芸術を認めなかったチェリビダッケが亡くなった後、家族が許可したことで出たCD 集の中の一つです。本人の生前の意思に反するにしても、こうして優れた演奏に接することができるのはありがたいことです。悪口の大家だとされた彼も向こうの世界では自我を畳み、きっと喜んでいることでしょう。 ルーマニア生まれの奇才チェリビダッケは第二次大戦後のドイツで、フルトヴェングラーの後継者としてベルリン・フィルの首席になると思われていた実力者でしたが、楽団と喧嘩別れをした結果そうならず、カラヤンが着任したことは有名です。そうした不運なエピソードとその録音嫌いも相俟って、現在もカルト的な人気を誇ります。1912年生まれで、96年に亡くなりました。

変わり者の逸話が数々ある中、録音嫌いについては彼が禅に傾倒していたことから(ジャケットには東洋的な印章が押されています)、演奏の一回性と「今、ここ」のプレゼンスを重視する精神的な理由を考えたくなります。しかし実際は放送を許可したり一部映像を残したりもしていたようで、録音技術への不満という側面があったとも解釈されています。あるいはカラヤンと懇意だった EMI の録音技師と衝突したという話もあります。それでも手に入りにくいものには興味が湧くもので、洩れ聞こえてきたライヴ音源などに接すると、録音を残さないのにはなるほどそういうわけがあったかと勘ぐりたくなるほど大胆な解釈に驚くこともたびたびでした。特に極端な弱音で演奏することを要求していた時代のものを聞くと、なんという異端だろうと喜んだわけです。

しかし晩年の彼が地元のガスタイク・ホールで残した手兵ミュンヘン・フィルとのシリーズをあらためてこうして聞いてみると、人を驚かせるような要素は減り、誠実な感じになったと同時に、テンポが極端に遅くなっていることに気がつきます。テンポについては多くの指揮者が歳を取るとそうなるけれども、誠実さが感じられるようになって来るのは心温まることです。違う形でアーノンクールにも似たようなことが感じられましたが。 さて、その遅いテンポなのですが、晩年のベームのように淡々としているのではなく、遅いは遅いなりにテン ションが保たれている場合、透徹した印象と、どこか凄味のようなものを感じさせます。それが禅かどうかはともかく、もはや宗教的感情に近いと言ってもいいかもしれません。確かにチェリビダッケの CD を聞いていると間延びに聞こえることもあるものの、多くの録音で濃密さが感じられます。納得できる音が出てくるまで非常に厳しかったという彼のこだわりが晩年においても感じられるのです。

1993年の「田園」はどうでしょうか。曲の性格から、元来緊張感は表に出難いでしょう。その上で変わったことをせずにゆったりと音を鳴らして行った結果、「田園」らしいリラックス感ってこう響くのか、と納得させられるのがこの演奏です。カラヤンなどのスピーディな演奏を好む向きには受け入れられないでしょうし、もたつい ていると感じる人もいるでしょう。しかし個人的には魅かれるものがあります。ジュリーニやアバドのように、今までにも遅い演奏はありました。それらとの違いを説明しようとして「全てをありのままに認める境地」などと言えば禅にかこつけることになるでしょう。したがって理由ははっきり示せないものの、チェリビダッケの「田園」は数ある同曲の中でアーノンクールのものと並んで最も気に入っている一枚です。表現の上ではスムーズに音をつなげるフレーズが所々出て来て、遅いテンポと相まって少しリズムの重たさを感じるところもあります。そして一つひとつの音符の構造をよく見せながら、無機的ではありません。 録音も優れています。EMI だけど、分解能が高くてきらびやかというハイファイ指向ではなく、以前のフィリップス録音にあったような自然なやわらかさを感じさせるものです。ただしフィリップスにありがちだった弦のさらっとした感触はなく、しっとりとしたストリングスです。独特の美しい艶もありますが、人によっては若干オフに感じるかもしれません。全体に厚みも感じられます。ジャケットにリマスターの様式名が記されているので何らかの処理はされていると思いますが、このシリーズの録音は記録として残すだけでリリースの予定がなかっただろうにもかかわらず、大変バランスの良い音に仕上がっています。 蛇足ながら、CD を入手するときは個々の曲を一枚ずつ買おうとすると高くついたり手に入らなかったりします。しかし最近になって輸入の格安ボックスセットも出て来ており、あらゆる交響曲がまとまって入ったもの、フランスもの、宗教曲集などに分かれ、それぞれが膨大な内容を含みつつ数枚の値段で買えてしまいます。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Simon Rattle Wiener Philharmoniker

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 サイモン・ラトル / ウィーン・ フィルハーモニー管弦楽団 全集からの分売です。ベルリン・フィルの音楽監督にもなった実力者ラトルも、初めはバーミンガム市交響楽団を世界水準に育てることで登場して来ました。 バーミンガムのオーケストラそのものは1920年の設立ということで、ラトルは指揮者コンクールに優勝した後、他の有名なオーケストラの申し出を断って80年にその地元の楽団を選んだようです。個人的に印象に残っているのはその時代の録音です。近現代ものを得意としていたこともあってか登場後しばらくは知らずにいたのですが、91年に米国でラヴェルのマ・メール・ロアをたまたま CD 店で流しているのを聞き、その鮮やかな演奏に驚いて尋ね、すぐ購入したのでした。このオーケストラの出す録音はどれも細部まで神経が行き届き、随所に新しい発見があってラトルの非凡さを目の当たりにしました。したがってベートーヴェンの交響曲は待ちに待ったものでしたが、彼がバーミンガムを離れてベルリンへの切符を手に入れた後の録音となり、しかもなぜかウィーン・フィルとの顔合わせでした。 「田園」はこの人らしい演奏でしょう。あざとくなり過ぎない範囲で他とは一味違う仕掛けをラトルは常に追求していると思うのですが、そういう部分は特徴のある時間的な揺らしに出ています。ジャズの自在なリズムのように間を取ったりフレーズを緩めたりする仕方に非凡な個性を感じます。軽く力を抜くような語尾の扱いとともにピリオド奏法の導入なのだと思います。ラトルもこの潮流は積極的に取り入れており、アーノンクールに教えを請うたら、反対に「ぼくが君に教えてもらいたいことがあるよ」と返されたのだとか。この「田園」でも色々と指示をしたのでしょう。一音ごとに細心の注意を払っているかのようです。しかし不自然さはなく心地良く流れます。 テンポは中庸です。編成が小さく聞こえるのはアンサンブルが揃っているからでしょうか。弦の音はやわらかいですが、伝統的な響きとは少し違うようにも聞こえます。この楽団にビブラートを控えさせたり対抗配置を要求したりするのは聞きどころです。全体に熱血な方向ではありませんが、よく練られていて意識の高い、頭の良い演奏だと思いました。そして粋で軽やかです。

2002年録音の EMI です。録音は優れています。残響成分は多くはありませんが自然です。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Gustav Kuhn Haydn Orchester von Bozen und Trient

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 グスタフ・クーン / ボルツァーノ&トレント・ハイドン管弦楽団 クーンは1945年生まれのオーストリア出身の指揮者で、ボルツァーノ・トレント・ハイドン管は1960年に設立され、2003年からクーンが芸術監督を務めるイタリアの室内オーケストラです。ベートーヴェンは全集が出ています。 編成がかなり小さく聞こえ、室内楽的です。 古楽器ではないようだけど、最近のピリオド奏法の影響か、速めのテンポでスタッカートも聞かれます。使い分けでレガートの滑らかな表現もありますが、より少ないように感じます。あっさりとした軽快な運びでリズムは引きずりません。よく練られた小さなオーケストラの意欲作として話題になりました。

2006年のコル・レーニョの録音はきらびやかではなく、弦が若干オフな聞こえ方をします。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 チャールズ・マッケラス / スコットランド室内管弦楽団 1925年のオーストラリア生まれで主にイギリスで活躍したマッケラスは2010年に亡くなりましたが、エジンバラ音楽祭でのライヴ録音によってこの二度目のベートーヴェン全集を出しました(最初のは91〜92年にかけてロイヤル・リヴァプール・フィルと行ったもので、EMI からでした)。八十歳過ぎの演奏です。オーケストラはモダン楽器ながら、アクセントとテンポはピリオド奏法の範疇に入るものだと思います。 モーツァルトのレクイエムは速めのテンポで鮮烈な印象だったけれども、ここでのベートーヴェンは第二楽章がやや軽快ながら、全体に中庸で自然なテンポです。歌わせ方も自然で、ゆとりを感じます。ブリュッヘンの新盤のように、老齢から来るのかと思わせるような懐かしみの感覚は少なく、死の四年前という最晩年でありながらも健康で元気な様子です。はったりのない好演です。

ハイペリオンの2006年収録です。録音バランスはやや低音寄りです。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Paavo Jarvi The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 パーヴォ・ヤルヴィ / ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン ドイツ・カンマーフィルは1980年の設立で、ヤルヴィが作ったわけではないけれども彼が世界水準にしたと言ってよいと思います。最初は彗星のように現れた人と楽団という印象でした。ノン・ビブラート奏法で、楽器はモダンの、いわゆるピリオド奏法です。編成は小さく、先述のボルツァーノ・トレント・ハイドン管同様、室内楽的です。 ヤルヴィの演奏は第5番「運命」が圧倒的でした。もはやクラシックの演奏とは思えないような強烈なビート感というか、弾むリズムと力強さがロックミュージックのようでもありました。細部までコントロールが効いていて考え抜かれているように感じます。そして随所にびっくりするような音が出て来ました。こうした傾向は、雰囲気は違うもののラトルの演奏でも感じます。ベーレンライター版のせいということもあるのでしょうか。両者ともに地方のあまり有名でないオーケストラを世界に知らしめたという経歴も似ています。 この「田園」では曲の性質上、さすがに運命ほどのビート感はありません。でも低音弦の弾むような感じは同様で、残響の少ない録音であることとビブラートがないこと、編成が小さいことが相俟って、ヴァイオリン・パートなどはまるでソロかと思うほど音が揃っています。倍音が繊細な録音ではないけれども、逆にピリオド奏法のモダン楽器らしい、フラットで乾いた独特の音が面白いところです。やや速めのテンポで一音一音は短く切り上げる傾向が見られ、歯切れ良く弾みます。新鮮な「田園」です。 レーベルは RCA で2007年の録音です。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Riccardo Chailly Gewandhausorchester

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 リッカルド・シャイー / ライプツィッヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 1953年のイタリア生まれでオペラとロマン派の作品を得意としてきたシャイーが旧東側に属していた名門、ゲヴァントハウス管のカペルマイスターに就任して出した全集(分売あり)の一部です。一言でいうならばオンで抑揚のついたダイナミックな演奏、とでもなるでしょうか。興奮した喜びの音がすると言ってもいいと思います。つまり、若々しくマチスモな感じです。これはオペラ的な歌わせ方と関係があるのでしょうか。オーケストラは揃っていてよく鳴っています。技巧的にも大変上手な印象です。 第一楽章はテンポがやや速めながら、スムーズで滑らかです。第二楽章もあまりゆっくりではありません。緩徐楽章ですら力を感じさせ、どこか肉感的ですらあります。馬力のあるスポーツカーで巡航する感じというか。全体にエネルギーに満ちており、嵐の楽章での雷は思い切り強く、風も台風のように猛然と吹き付けて来ます。第五楽章の感謝の歌は「鳴り切った」という印象です。

デッカの2007年の録音はモダン・オーケストラのバランスで、厚みのある音です。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Osmo Vanska Minnesota Orchestra

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 オスモ・ヴァンスカ / ミネソタ管弦楽団 元クラリネット奏者だったフィンランドの指揮者、ヴァンスカは1953年生まれ。アメリカのオーケストラと組み、2004年から2008年に録音した全集からで、モダン楽器の演奏です。 第一楽章は静かに始めます。全体に弱音に寄る感じに気配りがされているようです。そのためフォルテではコントラストが生まれます。テンポは中庸で、フレーズの終わりは引きずらず、さっぱりとしています。低音部、特にチェロがよく響いている気がします。リズムは区切られていて弾むようです。トータルでは大変オーソドックスな解釈だと思います。第二楽章も大変静かに入りますが、第五楽章は軽快で弾むような運びです。

レーベルは BIS です。録音はオーディオ的な意味で話題になったそうです。ただ、どこかのパートが鮮烈だとかディテールが浮き立つとかいう種類ではなく、バランスの良いものです。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral"

Alexander Rudin Musica Viva

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」

アレクサンドル・ルーディン / ムジカ・ヴィーヴァ

1960年生まれのロシアのチェリストにして指揮者であるアレクサンドル・ルーディンがモスクワの室内オーケストラ、ムジカ・ヴィーヴァを指揮しています。このオーケストラは1978年に設立され、1988年よりルーディンが音楽監督を務めています。同名のオーストラリアの楽団ではありません。ピリオド奏法ということですが、古楽器ではなさそうな弦の音です。

序奏はゆったり入って語尾を長く延ばし、そこから活気あるテンポまで上げて進めます。トータルではやや速めかもしれないけれども中庸のテンポ設定です。強弱の表情が豊かながら、特にボウイングやアクセントにおいて古楽的という感じでもありません。ただ伝統的なオーケストラの表現よりくっきりとした陰影を施しています。それは拍ごとに細かなアクセントがあるということではありますが、序奏と本編とのテンポの落差という意味では速度変化もあります。それもモダン楽器のオーケストラの古くからの手法ではあります。

第二楽章は伴奏部分のリズムには区切りがあるものの、歌わせ方は滑らかで、よく強弱が付いていてゆったりめです。第三楽章は軽快なテンポ、第四楽章の雷の部分からは歯切れが良くなります。第五楽章は最初の鳥のような部分でテヌートさせ、音を延ばしつつ割と真っ直ぐに歌っています。この処理は後々の歌の部分での旋律の語尾の延ばしにも聞かれるけれども、速度変化はあまり付けずに強弱で表情を出しながら進めます。全体には落ち着いた雰囲気です。

2009年の録音で、レーベルはフーガ・リベラです。適度に潤いのある音で、古楽器楽団のような鋭さはなく心地良い響きです。交響曲の第1番とのカップリングです。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Ivan Fischer Budapest Festival Orchestra

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 イヴァン・フィッシャー / ブダペスト祝祭管弦楽団 最近の「田園」の名演として話題になりました。イヴァン・フィッシャーは1951年ブダペスト生まれのユダヤ系ハンガリー人で、お兄さんも指揮者ということです。ウィーンで学び、このブダペスト祝祭管の創立者にして音楽監督です。 これも細部まで注意が行き届いている演奏です。コンサートではステージの真ん中に木を置いている写真もあります。意味は分かりませんが、第1、第2ヴァイオリンの対抗配置に限らず、様々な楽器の位置に変更を加えているようです。作曲年代の演奏形態に忠実なのか、音の響きを考慮してのことなのでしょうか。

第一楽章は最初の主題をゆっくりと提示し、その後でテンポが速くなります。こういうやり方は往年の名指揮者たちがよく行っていました。エーリッヒ・クライバーにもその傾向がありましたし、52年にトスカニーニ/NBC 交響楽団がカーネギーホールで行った演奏もそうなっています。トスカニーニは最初の主題をゆっくり示した後、かなり間を置いて次へ進みます。それ以降は彼らしい、きびきびした筋肉質の表現へと進んで行くのです。ここでのフィッシャーもそのように主題とその後とでくっきりと差を設けています。全体的には軽快なリズムとよく整ったアンサンブルが心地良いものです。

第五楽章では木管で歌い継がれる旋律の部分をヴァイオリン一台に任せており、不思議な感じがします。でもヴァイオリンの響きが美しく、自然に馴染んでいます。

チャンネル・クラシックの2010年の録音はほどよい残響があり、低音にややボンついた箇所もあるはありますが、きれいな弦の音が聞けます。モダン楽器をノンビブラートで弾かせると、揺れの干渉から来る高域成分の欠如によって飾り気のないストレートな音になることもあるけれども、ここでの録音ではホールの響きが加わっているせいか、弦に自然な艶が乗っています。ピリオド奏法による「田園」の中では呼吸があって完成度が高く、美しい一枚だと思います。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Jan Willem de Vriend Netherlands Orchestra

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 ヤン・ヴィレム・デ・フリエンド(フリーント) / ネザーランド交響楽団 ヴァイオリニストでもある1962年生まれのオランダの指揮者フリエンドとネザーランド交響楽団による演奏です。オランダの中東部エンスヘデに本拠地を置くこの楽団は Orkest van het Oosten という名前でもありましたが、現在一般的にはネザーランド・シンフォニー・オーケストラとなっているようです。フィルハーモニーの方との関連でそれも名乗れなかったことがあり、ややこしいです。1930年代からアマチュアの室内管弦楽団として活動していたようながら、フリエンドが首席指揮者だったのは2006年から17年までです。古楽器とモダン楽器が共存している模様で、特に金管は当時の古いものを導入しているそうです。演奏はピリオド奏法に入ります。 出だしは中庸のテンポで、主題提示の終わりは緩めます。第二楽章で管を長く延ばし続けるように吹かせているところが印象的です。それ以外で特に奇抜な点はなく、オーソドックスで安心して聞いていられる演奏です。オーケストラの響きはモダン楽器の弦の響きであり、高い方が細くなったりはしません。

チャレンジ・クラシックス2010年の録音は高解像度サウンドということになっていますが、かりかりに鮮明というようなものではなく、バランスは取れています。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Mariss Jansons Bavarian Radio Symphony Orchestra ♥♥

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 マリス・ヤンソンス / バイエルン放送交響楽団 ♥♥ ヤンソンスの2012年の来日公演は話題になりました。説明の必要もないことでしょうが、1943年生まれのラトビア(旧ソ連)生まれで、2019年に惜しくも亡くなりました。コンセルトヘボウ管とバイエルン放響の二つの楽団の指揮者でした。ベートーヴェンの全集は、コンサートを前に日本で売るために直前に出したもの(日本限定盤)と、後で来日公演の演奏に差し替えたものとの二種類が出ましたが、「田園」は新しい方でも差し替えられなかったので日本での演奏ではありません。分売も出ています。 世界で最も実力のある指揮者の一人と目されるようになり、この頃その演奏は年々オーソドックスで楽しげなマナーになって来ていました。この「田園」でもその傾向は顕著で、しなうようにやわらかく、活きいきとした自発的な名演となりました。第一楽章の田舎に着いたときの楽しい気分は正にそのもので、自然の美しさへの驚嘆と喜びが同時に感じられます。最後の感謝の歌もこみ上げて来るものがあって感動的です。以前のように趣向を凝らすことなく、またテンポを動かす仕掛けでも勝負しなくなった演奏は「田園」にぴったりだけど、変わったところがないだけに説明するのも難しく、上手い言葉が見つかりません。モダン・ オーケストラが演奏するこの曲のうち、古くからの名演と比べても最も感動したものの一つ、というぐらいです。

レーベルはオーケストラ自前の BR クラシック。2012年ミュンヘン・ヘラクレスザールでの収録で、ライヴ音源ながら大変バランスの良い音です。日本公演ではないので最後にブラボーさんが登場せず、間を置いてから拍手が鳴るのもありがたいです。日本での方はブルーレイと DVD で出ていて演奏は聞けます。解釈も完成度もよく似ており、1番や9番など、他の曲はサントリー・ホールでの演奏の方がいいですが、こと「田園」に限っては特別な思い入れがないかぎり日本公演でなければならない理由はないように思います。視覚的な要素によって演奏の質を知ることも大切ですし、ハイ・レゾリューションに興味がある方にはブルーレイも良いと思います。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral"

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Orchestra

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」

マンフレート・ホーネック / ピッツバーグ交響楽団

1958年オーストリア生まれの指揮者マンフレート・ホーネックが現在音楽監督を務めるピッツバーグ交響楽団と録音した「田園」です。環境問題を訴えた生物学者、レイチェル・カーソンの「沈黙の春」出版50周年記念として作られたスティーヴン・スタッキー(ピューリッツァー賞をとったアメリカの作曲家)の同名の曲とともに収められています。そちらはホーネックが初演したもので、聞きやすいけれども現代曲です。自然に意識を向けようという企画になっています。

「田園」の出だしは少し速めで、弱音へすっと落とすなど繊細な強弱が聞かれ、小声で話すような効果も上がっている感じです。一方で喜びの表現はしっかりと力強く、強弱強弱と行ったり来たりして全体には大変表情豊かな楽章となっています。第二楽章は十分リラックスしているけれども流れとして遅い方ではなく、あっさりとした中庸やや速めに感じるテンポ設定となっています。やはり細かな表情はあって浮き沈みがしっかりついています。鳥の鳴き方にも強弱があります。速めで活気のある第三楽章は、瞬間的に力を抜くような細かな表情もつけつつ元気が良く、嵐の楽章も弱いところから一気に雷を落とします。第五楽章はこみ上げる感謝を表情豊かに表現しています。

2017年録音で、レーベルはリフェレンス・レコーディングスです。オーディオ的にも評価が高いところのようで、やわらかさと潤いがありつつ、艶やかでくっきりとした輪郭も感じさせる好録音となっています。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral"

Beethoven for Three

Emanuel Ax (vn) Leonidas Kavakos (vn) Yo-Yo Ma (vc) ♥

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」

ベートーヴェン・フォー・スリー(ピアノ三重奏版)

エマニュエル・アックス(ピアノ)/ レオニダス・カヴァコス(ヴァイオリン)

ヨーヨー・マ(チェロ)♥

チェリスト、ヨーヨー・マたちによるピアノ三重奏版の「田園」です。タングルウッド音楽祭で始まった企画で、2/5番に続く第二弾となります。マと昔から組んでいるエマニュエル・アックスがピアノで、ヴァイオリンは1960年ギリシャ生まれのレオニダス・カヴァコスです。編曲は他の交響曲ではベートーヴェンの弟子だったりもしますが、この「田園」に関しては1976年イスラエル生まれのピアニスト、シャイ・ワズナー/ウォスナーが行いました。アックスとジュリアードで一緒に学んだ人のようです。

最初どこかで耳にすると「何の曲だったっけ」となります。聞き覚えのあるメロディーなのに立派な室内楽だからです。ベートーヴェンぽいと思ったとしても、ピアノ・トリオとなると「大公」ぐらいしか思い浮かばないかもしれません。最初の楽章ではピアノが割とリズムを区切る感じでゆったりと進めます。左手に強弱が付き、全体にも細かなアーティキュレーションが施されており、強弱緩急ともによく表情をつけていますが、穏やかで落ち着いた感触です。「田舎に着いた楽しい気分」ではあっても、力が抜けていて興奮した楽しさというのとは違います。

第二楽章はゆったりで静かです。ヴァイオリンがレガートで音を引っ張らないのでさっぱりとしています。やはり力の抜けたピアノが心地良く、瞑想的な静けさでもあります。どこか文化使節のバックグラウンド・ミュージックとしてかかっていそうな雰囲気です。実際に有線かどうか、温泉ホテルのロビーでも流れていたことがありました。鳥の鳴き声は弦とピアノになりますが、案外それらしく聞こえます。第三楽章もことさらうるさいおしゃべりという感じにはならず、軽々と進めます。嵐の第四楽章ではチェロが駒の近くを擦る音を出したりしてそれらしく、室内楽としての迫力が出ています。どこか明るい印象だけれども力強さと活気に満ちていると言えるでしょう。第五楽章では、歌に入る前のところがオケの調弦のときの音のように聞こえて面白く、全体にはゆったりと落ち着いていてよく抑揚をつけています。ここも興奮の方向ではなく、充足した心で内側からじっくりと歌い上げる感謝の歌となっており、大変心地良いものでした。変わった趣向の「田園」ですが、よく出来た室内楽の曲を聞く満足感が得られます。

ソニー・クラシカル2022年のセッション録音です。音響的にも文句なしです。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral"

Antonello Manacorda Kammerakademie Potsdam

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」

アントネッロ・マナコルダ / カンマーアカデミー・ポツダム

1970年トリノ生まれのイタリアのヴァイオリニストにして指揮者であるアントネッロ・マナコルダがドイツのブランデンブルク州、ポツダムの室内管弦楽団を指揮した「田園」です。マナコルダはアバドに学んだ人で、カンマーアカデミー・ポツダムの方は2001年に楽団統合で創設され、以来アンドレア・マルコンなど多くの人が関わるとともにマナコルダも指揮をして来ました。2010年からはマナコルダが首席指揮者となっています。ブラスとティンパニなど、一部に古楽器を使用する一方で残りはモダン楽器であり、ピリオド奏法で演奏します。

弾むようなリズムで少し速めの溌剌とした「田園」です。細かなアーティキュレーションが施され、ピリオド奏法らしくボウイングにおいての盛り上がるような強弱がありますが、それはいかにもピリオド奏法ですという強弱であるというよりも、表現としての弾む心を表しているようです。湧き立つような軽い興奮というのか、わくわくする感覚が「田舎に着いたときの楽しい気分」を表しています。自然に囲まれている落ち着いた喜びというより、もっとポップな印象です。

第二楽章は弦をレガートで粘らせるように運ぶところがあります。テンポは中庸です。ここでも滑らかに連続する強弱がしっかりと付けられています。嵐の部分は走らないけれども力強い雷が聞かれます。第五楽章に入ると旋律線をつなげて滑らかに歌わせ、喜びが湧き上がって来るようにクレッシェンドします。この感覚は第一楽章に呼応していますが、もう少し落ち着いています。

ソニー・クラシカルの2023年収録。「田園」はセッション録音です。コントラストのはっきりした明るい音の印象です。「運命」とのカップリングとなっています。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Frans Brüggen Orchestra of the Eighteenth Century (early)

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 フランス・ブリュッヘン /18世紀オーケストラ(旧盤) ここから先はピリオド楽器、いわゆる古楽器による演奏をいくつか取り上げます。1970年代になって盛んになったピリオド楽器の演奏も、次第にベートーヴェンなどの古典派の作品にまで及ぶようになりました。同時に近年はピリオド奏法というものが一般的になって来たことは前述の通りです。「ピリオド奏法」と「ピリオド楽器による演奏」の二つは違い、「奏法」の方は楽器はモダン楽器でありながらビブラートをほとんど使わないなど、昔の演奏法を心がけたもののことを言います。こちらに入るのは上記のアーノンクール、ラトル、クーン、ヤルヴィ、フィッシャーなどですが、楽器も当時のものを復元して臨む本格的な「ピリオド楽器による演奏」としては、ベートーヴェンの交響曲ではブリュッヘン、ホグウッド、ノリントン、 ガーディナー、最近ではインマゼールといった指揮者たちによる演奏が話題になりました。どれもロマン派の垢を落とすためにテンポが速く、フレーズがくっきりしているという印象を持っている方もおられることでしょう。実際はどうだったでしょうか。 オランダ生まれでリコーダーの名手だったブリュッヘンはこの運動の中心人物の一人と言っていいでしょう。ベートーヴェンの全集は二度録音しています。最初は1984年から92年にかけて録音されたもので、フィリップス(後にデッカ)から出ました。こちらは新盤よりも若々しく、メッサ・ディ・ヴォーチェ様の抑揚や強調されたアクセントなども見られ、やや走って行く感じもないではないです。でも今聞いてみると不自然なものではありません。また、テンポがすごく速いわけでもありません。出だしではガーディナーのものとほぼ同じぐらいで、ホグウッドやインマゼールよりはやや遅めです。最初の主題の提示において語尾は延ばされますが、リズム感があってはきはきした演奏です。 第二楽章は反対にリズムがやや重く、主旋律ではなく伴奏の動きに目が行くような配慮も見られます。ゆっくりしたテンポながら区切られており、滑らかさを狙った演奏ではありません。最後の楽章でも古楽器奏法独特のたわみのある呼吸が見られ、低音部の進行がはっきり分かります。ラストで大変遅くなりますが、新盤のように何かを懐かしんでいるような気分ではないようです。全体に意欲的でくっきりとした良い演奏だと思います。

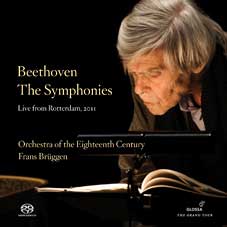

フィリップスの1990年録音で音も良く、弦はピリオド楽器らしい細く響く音で残響もたっぷりとあり、それでいてはっきりとした音にとられています。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Frans Brüggen Orchestra of the Eighteenth Century (2011) ♥♥

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 フランス・ブリュッヘン /18世紀オーケストラ(新盤)♥♥ 2011年の録音です。ブリュッヘンは七十七歳。旧盤の古楽器奏法らしい抑揚はここに至って大分印象が変わって来ています。弓なりのメッサ・ディ・ヴォーチェ様のボウイングも消化されて自分の抑揚となっており、呼吸に必然性を感じます。テンポは決して速くありません。ゆったりとよく歌わせ、旧盤よりも静かな印象です。そして第一楽章からすでに大きな波があり、感慨深げな雰囲気があります。 第二楽章も動機の終わりでフレーズをしっかり延ばしておいて、いったん止まるほどゆったりしたところがあります。第四楽章の嵐も鋭くはありません。そして第五楽章はスケール大きく歌います。潤いがあって包み込むような音です。第二楽章と同じような表情で一つひとつのフレーズを味わいつつ進めます。 ラストに向かうところでは一生を振り返って愛おしんでいるとでもいうのか、感謝とともに懐かしむような風情があり、大変感動的です。マッケラスの新盤のときのように八十代にはなっていないブリュッヘンだけど、むしろマッケラスよりもお別れの挨拶のように聞こえます。* ワルターとアーノンクールも終楽章でそれぞれ感動的な感謝の歌を聞かせましたが、このブリュッヘンの新録音も負けずに魅力的です。

オーケストラの音はあまり人数が少ないようには感じません。録音としてはバロック・ヴァイオリン特有の弦の細さはあまり強調されず、輝かしい方向ではなくて全体にやや低音寄りのバランスです。ホールトーンはしっかりと入っています。ディテールを見せる方向ではないものの古楽器の特徴は良く出ており、心地良い音です。 * 自分の中ではいつまでも楽しく笛を吹いている若者という印象のブリュッヘン。この記事を書いていた段階ではご存命だったものの、2014年の8月に七十九年の生涯を閉じました。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Christopher Hogwood Academy of Ancient Music ♥

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 クリストファー・ホグウッド / エンシェント室内管弦楽団 ♥ 日本で過小評価されているような気がする指揮者としてマリナーとデュトワの名を他のところで挙げてみました。イギリスの古楽の名手、ホグウッド(1941-2014)も良い演奏をするのにちょっとそんな感じがします。有名雑誌をはじめ幾多の賞をもらい、あちこちで高く評価されたガーディナー盤と比べて見劣りするところなど一切ないのに、どうしたことでしょうか。オワゾリールという、その後消えてしまう小レーベルから出ていたのでは評論家も褒めてくれなかったのかもしれません。あるいはエネルギッシュに押すところがなく、端正な表情でバランスこそ命というタイプの演奏は日本では理解され難いのかもしれません。 出だしのテンポは後発のインマゼールとほぼ同じで、古楽器奏法でイメージされる通りの速めのものです。フレーズの終わりを延ばさずにあっさりと切り、一音で途中から音を大きく膨らませるような扱いも随所に見られます。しかしあらためて聞くと案外滑らかな運びであり、リズムは軽くて弱音がきれいです。決してせかせかした攻撃的な演奏ではありません。エレガントですらあります。形容詞を並べるなら、やさしい、当たりのやわらかい、おとなしい音に聞こえるのです。メッサ・ディ・ヴォーチェ様の抑揚があるとは言いましたが、それもわざとらしいものではありません。この演奏が出たばかりの頃はそれなりに驚いたかもしれませんが。 第二楽章は速くはありません。嵐になってくると弱音からの立ち上がりのコントラストが大きく、ティンパニが一音一音分離してタタタタとはっきり聞こえる場面もあます。しかしやかましい感じがしないという意味では他の演奏にはない美点があるとも言えるでしょう。これだと迫力不足だと感じる人もいるかもしれませんが、気が抜けているのではなく、雷も嵐も美しいのです。こんな風に雨の匂いがしてくる演奏は初めてです。第五楽章もゆったりとした歌があります。

1987年の録音は秀逸です。弦は古楽器特有の細めの艶のある音で、しかもぎすぎすせず、デジタルになって数年ながら大変満足出来ます。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Roger Norrington London Classical Players

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 ロジャー・ノリントン / ロンドン・クラシカル・プレーヤーズ これもホグウッドとほぼ同時期、古楽器によるベートーヴェン全集の初めの頃に出た演奏で、録音は86年から88年でした。しかもノリントンと言えば大胆な解釈で有名な指揮者でもあり、このベートーヴェンも例に漏れず話題になったようです。別の言い方をすればアレルギー反応も大きかったということになるでしょうか。「古楽器の演奏は〜」という皆の印象を打ち立てた一人と言えるでしょう。1934年生まれのイギリスの指揮者です。 さてその演奏だけど、出だしでは驚かないものの、主題提示が終わるところでテンポを大胆に緩め、長く引っ張ります。その様子をビデオで見ると、目を細めて悦に入ったような表情を見せています。ここの部分をどう考えているか分かるようで大変楽しいです。ホグウッドを優美と言うならば、ノリントンはユーモラスでしょう。本人の動きもどこかおどけているようにすら見えます。クラブで乗って踊ってる若者のような脚の動き、首をちょこんと動かして拍子を取る様、「ひょこひょこしていて道化のようだ」と評されたのも分かりす。指揮棒の振り下ろしでも両手を揃え、刀ごっこで空を切ってるみたいです。反対に振り上げるときは大変鋭く速く、リズムをくっきりさせることに余念がないようです。そしていっぱいに延ばした主題提示が終わると、今度は途中から駆け出すように速いテンポとなり、対比が新鮮に感じられます。金管はパッパッパッパッと歯切れ良く、楽しいです。 第二楽章は割とゆっくりだけど、やはりくっきりと拍を区切ります。スケルツォの第三楽章が愉快なのはもちろん、嵐の第四楽章でのティンパニにも特徴があり、雷は大変鋭い一撃でびっくりします。そして第五楽章ですら金管が元気に響きます。色々言う人はいますが、本人は別にふざけているわけではないでしょう。個性的で意義のある演奏だと思います。手に入れてませんが、シュトゥットガルト放響とのモダン楽器による新しい録音も出て、そちらはより熟成して完成度が高いという意見もあります。

EMI の録音は演奏に比べるときらびやかなものではなく、ハイ上がり傾向もありません。細部も捉えられていてしっかりとしています。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" John Eliot Gardiner Orchestre Revorutionnair et Romantique

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 ジョン・エリオット・ガーディナー / オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティーク ホグウッドと同じイギリスの古楽の指揮者、ガーディナー(1943年生まれ)のこのベートーヴェン全集はあちこちで大変評価の高かったものです。その一番の理由は恐らく学問的な正確さなのでしょう。ガーディナーはこの方面でのパンディットと言われるようです。なぜフランス語表記なのかは分かりませんが、このオーケストラはモンテヴェルディ合唱団、イングリッシュ・バロック・ソロイスツ同様、彼の創設になるものです。「田園」は1992年の録音で、ホグウッドやブリュッヘンの後に出ています。 テンポはホグウッドやインマゼールよりややゆっくりの中庸なものです。もはや「速い古楽器演奏」という表現で一括りには出来ないでしょう。抑揚の付け方でも出だしで小さく、途中で盛り上げる古楽独特のアクセントがあまり感じられず、テンポの緩め方やたわませ方にもゆとりがあってオーソドックスな印象です。ノリントンとは違って人を驚かせる要素は少ないと言ってよいでしょう。楽譜の考証に関しての解説は相応しい方にお任せします。個人的な感想ながら、編成が大きくて曲も壮大な「ミサ・ソレムニス」はときどき胃にもたれるような印象があるもので、その点他の誰よりもこのガーディナーの演奏が好きです。小編成でテンポも引き締まっていて聞きやすいのです。そしてこの「田園」も全く欠点のない、大変優れた演奏だと思います。 録音は派手さのないもので、古楽器によくある高音弦の細い感じはしません。音の面でもオーソドックスなものと言えるでしょう。編成については全集の中ではそれぞれ曲ごとに考証を重ねているとのことですが、ここではホグウッドやインマゼールらの他の古楽演奏と比べて一番人数が多く感じる音となっています。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Jos Van Immerseel Anima Eterna

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 ヨス・ファン・インマゼール / アニマ・エテルナ ベルギーのインマゼール(1945-)の盤は、古楽器演奏のベートーヴェン全集としてはだいぶ後になって出て来たものです。2007年のこの「田園」はホグウッドの演奏とほぼ同じ速いテンポで始まります。ホグウッドが滑らかで優美だと言うなら、インマゼールは軽やかで高揚感があります。弾むようなリズムで、音符の真ん中を盛り上げるメッサ・ディ・ヴォーチェ様のアクセントはあるもののすっきりとしています。 第二楽章は速くはない一方、第三楽章の「田舎の人々の集い」はやはり快速でメリハリがあります。彼のベートーヴェンはどの曲もやかましさはないもののダイナミックで快活です。楽譜の考証も行き届いているということで、全集としての完成度は高いのではないでしょうか。レコード賞をもらわないのはレーベルの問題でしょうか。リムスキー・コルサコフの「シェエラザード」やベルリオーズの「幻想」といったロマン派、もしくはロマン派の先駆けのような曲での解釈ではゆったり滑らかに歌わせる演奏をしているけれども、古典派のベートーヴェンは速くてエネルギッシュであり、指揮者の音楽観が反映されているようです。

レーベルはジグザグ・テリトワール。音の良さでも話題になりました。オーディオ的な意味でもこだわった録音だったようで、やわらかさと輝かしさが上手く共存しているように聞こえます。高音弦の輝きははっきりと感じられて細部がよく聞こえますが、中高域が張っているのではなく、むしろやや奥まった響きと定位です。残響はたっぷりとしている方で、低音もやや中低音が過剰気味ながらしっかりしています。  Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra ♥♥

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 ブルーノ・ヴァイル / ターフェルムジーク・バロック・オーケストラ ♥♥ 長らくジーン・ラモンがリーダーを務めてきたカナダはトロントの古楽器オーケストラが新たに主席客演指揮者という形で迎えたブルーノ・ヴァイルに率いられて録音したベートーヴェンのシリーズから、分売もあるのがこの「田園」と「英雄」、「第九」です。とうとう古楽器演奏の「田園」でこれは、というものに出会った気がします。アーノンクール盤はピリオド奏法ながらもモダン楽器でしたから、ブリュッヘン(新)を除けばモダン・ヴァイオリンではない音色で聞けるものとして大変ありがたいです。ターフェルムジーク管(1979年設立)はブランデンブルク協奏曲などで素直ないい演奏を聞かせてきましたから、バロック好きの人にはお馴染みかと思います。一方で2014年に降板したラモンに代わって登場したヴァイルは1949年生まれのドイツ人です。このベートーヴェンの企画、さほど有名ではないとは思いますが、どの曲も素晴らしい出来です。 演奏は特にゆっくりな方ではないながらピリオド奏法的な忙しい印象は全くなく、よくしなって歌い、湧き上がるように情緒が乗るところがいいです。フレーズの終わりの音を短く切り上げてしまうこともなく自然な情感をたたえており、古楽奏法の癖はあまり感じません。これからはこういう演奏が主流になるでしょうか。ひたすら美しい楽器の音に集中できます。これほど清々しい「田園」もそうあるものではありません。弦は独特の繊細な倍音を響かせていて明るく、管楽器の音もきれいで表情があり、よく歌っています。少人数ゆえに透明で見通しが良いです。第一楽章はほどよく快活で、第二楽章と終楽章ではゆったり心をこめて歌います。 重複しますが、弦の奏法という点で言うならフレーズの終わりを弱めながら長く尾を引かせるようなモダン・ オーケストラの手法ではないものの、ビブラートを抑えているからか、あまり弱めては行かずにテヌートで長く延ばしつつ次の音までつなげます。レガート(スラー)表現が出る現代楽器の叙情的表現ではないけれども、短く切って間を置くように区切られた古楽奏法でもありません。 レーベルはオーケストラ自前のターフェルムジーク・メディアで2004年の録音です(全集としては2018年発売)。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral" (String Sixtet)

Les Pléiades

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 弦楽六重奏版

レ・プレイアード

こちらは弦楽六重奏による「田園」です。編曲者はドイツの作曲家、ミヒャエル・ゴットハルト・フィッシャー(1773-1829)です。演奏しているのはフランソワ=グザヴィエ・ロト率いるレ・シエクルのメンバーということで、どうやら全員女性のようです。シェーンベルク「浄められた夜」とのカップリングとなっています。

ある程度の編成の大きさがあるのでオーケストラ版との落差がそれほど大きくなく感じ、自然な印象です。そしてこれといってピリオド奏法的なものは感じさせません。ピリオド楽器と奏法を追求するロトが創設したオーケストラの人たちだけれどもその波長は感じさせず、エキセントリックなところ、いきり立つような音の運びは聞かれないのです。でも旋律をヴァイオリンが受け持つこともあり、ヴィヴァルディの「四季」を聞いているような感覚になります。適度なテンポでやわらかく弱める表情もあります。

第二楽章は室内楽的な響きが感じられ、落ち着きがあります。弦による鳥の鳴き真似もヴィヴァルディのようです。第三楽章の村人の語らいの部分は、活気はある一方で必要以上に元気にはせず、リズムも鋭過ぎません。雷もティンパニがないのでさほど強く感じないし、ここも爆発的なイントネーションを聞かせるロトの演奏とは全く別物に感じます。激しい中にも余裕があります。第五楽章もゆったりとしており、やわらかい抑揚で静かに歌い出し、興奮を伴う歓喜とはせずに落ち着いて感謝の歌を歌います。

2018/19年録音で、レーベルはノーマッド・ミュージックです。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral"

Akademie für Alte Musik Berlin

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」

ベルリン古楽アカデミー

ベルンハルト・フォルク(コンサートマスター)

バッハの演奏で定評のあるベルリン古楽アカデミー。東ベルリン側で1982年に発足した楽団です。古典派のベートーヴェンもやるということで、どのような演奏になっているでしょうか。指揮者はいません。

バッハなどのバロック音楽のときより古楽的なイントネーションが少なく、自然な抑揚となっています。起伏も大きくなく、これはちょっと意外でした。ピリオド奏法で節を立ててもっとそれらしくする楽団は他にあるのに、本家のベルリン古楽アカデミーがこういう具合に来るとは思いませんでした。テンポはやや軽快な始まりながら速過ぎず、力が抜けています。ピリオド楽器であるヴァイオリンの弦の響きは聞こえているはずですが、それもあまり前へ出て来ません。

第二楽章もおとなしく、癖を感じさせない展開です。ここもやはりピリオド奏法の古楽器楽団ということを意識させません。ゆったりしています。鳥の鳴き声も、静かながらよく表情をつけて歌わせています。第三楽章ではコントラバスの弓のアタック音が明確に聞こえたりするのと、拍の扱いに多少くっきりとしたアクセントが出たりはするものの、それもモダン・オーケストラにあってもおかしくない範囲です。鋭くも元気良過ぎることもありません。嵐の第四楽章も速くなく、雷のティンパニで一気に激しくする手法です。そしてそこも速くはありません。もう少し引き締まった展開を期待する方もいらっしゃるかもしれません。第五楽章の感謝の歌も落ち着いていてゆったりと進めます。昔のコレギウム・アウレウムのベートーヴェンなどにも似た傾向はありましたが、さらっとして力みの一切ないところが逆にユニークな演奏と言えるかもしれません。新鮮で爽やかとか、溌剌として喜びに溢れたというよりも、よりリラックスしたパフォーマンスです。

2019年のハルモニア・ムンディのセッション録音です。音は古楽器楽団特有の先鋭な感じにならないものです。ドイツの作曲家、ユスティン・ハインリヒ・クネヒト(1752-1817)の「自然の音楽による描写、あるいは大交響曲」(Le portrait musical de la nature, ou Grande sinfonie [Pastoralsymphonie 1784/85])とカップリングされています。この作品はベートーヴェンの「田園」の先駆けのように言われるものです。「田園交響曲」という副題もあって5つの表題を持つ楽章に分かれており、比べてみると面白いかもしれません。曲想は異なるけれども似た表現も聞かれ、こういう発想はすでにあったわけです。

Beethoven Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral"

Jordi Savall Le Conert des Nations

ベートーヴェン / 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」

ジョルディ・サヴァール / ル・コンセール・デ・ナシオン

スペイン古楽の旗手、サヴァールがベートーヴェンにまで手を伸ばした録音です。1941年生まれのカタルーニャの人で、この分野では重鎮です。ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者としても有名で、同郷のカザルスに似ていると言っていいのかどうか、その彼自身の器楽演奏では粘りのある独特の濃い歌い回しを聞かせるところがあります。バロック音楽においては指揮であってもそうした節回しが共通している印象もあるのですが、この新しいベートーヴェンに関してはそこまで粘った感じはしませんでした。ピリオド奏法らしい少し速めのテンポで活気があり、語尾の短い発音もセオリー通り。爽やかな演奏です。もちろん入りの音のアクセントが強く、山なりの強弱をつけるバロック式のボウイングは健在なので、それをこの人らしい濃さだと言うことも出来るかもしれないけれども、粘る歌というほどでもないのです。多少起伏が強めという感じでしょうか。

第二楽章も特にゆったりにはせず、鳥はいかにも鳥っぽく、最初のナイチンゲールだけぐっと遅く歌います。第三楽章も速い分だけ元気な印象であり、村人が賑やかに大声で歓談しています。バルセロナの通りに椅子を持ち出して喋ってる感覚でしょうか。嵐は激しく歯切れ良く、雷は激しく落ちます。第五楽章の感謝の歌はほどほどのテンポで、弾むようなアクセントがあって滑らかに旋律を歌うという感じではありません。古楽の「田園」としての魅力に溢れた一枚だと言えます。

2020年録音で、レーベルはアリア・ヴォックス。教会での収録です。弦は細くて艶があり、くっきりした音はピリオド楽器らしいものです。6〜9番が一緒になっています。

|