|

バッハ / ゴールドベルク変奏曲

取り上げる CD 13枚: グールド('55/'81)/ペライア/ケンプ/バッケッティ/タロー/シフ/シャオ・メイ ('90/’15)

/(チェンバロ)レオンハルト/ギルバート/デュブリュイユ/(室内オーケストラ版)ピノック

ゴールドベルク変奏曲について

この曲の成り立ちについては、広く受け入れられているエピソードとしてドイツの音楽学者、ヨハン・ニコラウス・フォルケルの書いたバッハの伝記が有名です。そこにはこうあります:

この作品に関しては、ザクセン選挙区の前のロシア大使だったカイザーリンク伯爵の強い求めに負うところが大きいと言わねばなるまい。カイザーリンク伯爵は前述のゴールドベルクを連れ、彼にバッハの教育を受けさせるためによくライプツィヒに立ち寄っていた。当時伯爵は病気がちでよく眠れない夜を過ごしていたが、同居していたゴールドベルクはそんな折、その伯爵の不眠の間中、演奏するために控えの間で夜を過ごさねばならなかった。あるとき、バッハがその場にいるときに話題が及び、伯爵はゴールドベルクのためにクラヴィーア曲をいくつか欲しいのだと語った。それは流れるようでいて、またそれによって眠れない夜に少し元気付けられるぐらいには、多少明るい性質を持っていなければならないというのだった。バッハは考えてみた末、この望みを実現するためには変奏曲が最善ではないかと思ったが、似たようなハーモニー構造が繰り返される性質から、注文は受けたもののその作曲はありがたくない仕事だと感じたのであった。しかしこれまでに、彼の作品は全て芸術の手本だと捉えられるようになっていたわけであり、これらの変奏曲も実はお手の物ではあった。この種の作品はこれしか作って来なかったけれども。爾来、伯爵はこれらの曲をいつも「彼の」変奏曲と呼び、何度聞くも飽くことを知らなかった。そして長い間、眠れぬ夜にはこう言っていたのである。「ゴールドベルク君、私の変奏曲のどれかを弾いてくれないか」。バッハのこの作品への報酬は、恐らく彼がそれまでに受け取ったことがない額だっただろう。伯爵は100ルイ・ドール金貨で満たされた金のゴブレットを贈ったのだ。しかしそれでもなお、もしその贈り物がその千倍だったにしても、その芸術的価値に対して十分払われたとは言えないことだろう。

曲の名前の由来ともなっているゴールドベルクはカイザーリンク伯爵(ヘルマン・カール・フォン・カイザーリンク 1697-1764)お抱えのクラヴィーア奏者です(ヨハン・ゴットリープ・ゴールドベルク 1727-1756)。しかしこの話はミュージコロジストたちの間ではどうも疑わしいということにされがちのようです。書かれたのが出来事から六十年も後だし、ゴールドベルクは出版時には十四歳だったからというのです(しかし十歳のときにはすでにカイザーリンクの興味を引くほどの技巧家でした)。では何が真実かというと、それは何も分かっていません。あるいは本当かもしれません。

そしてこの曲自体が愛好家の間でよく聞かれ、有名になったのは例のグレン・グールドのハイ・スピード演奏(1955年録音)以来と言っても良いと思います。変奏曲という形式であり、出だしは美しいながら途中で飽きる人もいたのかもしれません。エピソードにあるように、よく眠れる作品という性格でもあったことでしょう。人が眠くなるのは基本は安心できるときだけど、他人に何かされてそうなる場合は、大学の講義とかでも分かる通り、理解が出来なくて拒否したいときか、繰り返しが多くて飽きるときです。眠らせる催眠を仰せつかったバッハは成功したでしょうか。それはともかく、バッハの鍵盤曲としてもさほど有名な作品ではありませんでした。しかしグールドの功績でしょう、その後多くの演奏者が個性的な表現を繰り広げる舞台となり、そのせいもあってか楽譜には何の変更もない錬金術ながら、曲自体が聞き飽きることがないと言われるほどの人気の作品へと変貌しました。今や平均律クラヴィーア曲集と並んで、あの美しいメロディに満ちているフランス組曲なんかよりもむしろ、バッハを代表する作品と目されています。

作曲時期と構成

本当のことが何も分かっていないという話ですから詳しい作曲時期も不明ながら、楽譜が出版されたのは1741年です。バッハは五十六歳で、作られたのはその少し前でしょう。1738年頃の作と目される平均律クラヴィーア曲集第2巻と同じ頃か、少し後なのかもしれません。フーガの技法などよりは前にしろ、一連の組曲はもちろん、その最後のパルティータよりもずっと後のことであり、ロマンティックに聞こえるメロディー・ラインが連続する作風の時代というよりも、より熟成した渋みのある曲を多く生み出した時期の作品だとは言えるでしょう。

曲の構成としては、最初にテーマを示す部分(アリア)が来ます。少しピアノを習った人なら楽に弾けるぐらいに平易であり、ひょっとしたら耳で楽譜を起こせるぐらいに単純かもしれませんが、親しみやすくて大変美しい旋律です。そして同じものが最後の締め括りとしても繰り返されるのだけれど、その間に趣向を凝らした30の変奏部分が展開されて行きます。

Bach Goldberg Variations Bach Goldberg Variations BWV 988 BWV 988 Glenn Gould (pf) '55 Glenn Gould (pf) '81 ♥ バッハ / ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 グレン・グールド(ピアノ)1955(写真左)/1981(写真右)♥ ゴールドベルク変奏曲のピアノ演奏といえば、まずグレン・グールドでしょう。販売サイトでは何ページも続けて彼の盤ばかり並ぶことがあるという状況で、ファンの方もたくさん書いておられるので触れるまでもないかもしれませんが、比較という意味での記事なので最初に取り上げます。しかし彼のゴールドベルクが演奏・録音史においてどういう位置にあり、どんな意義があるのかという話は他のサイトに譲りたいと思います。 そしてこれも周知の通りではありますが、録音は二つあります。1955年のモノラル録音は事実上彼のデビュー作にあたる演奏であり、その後映像付きのものもあったりはするけれども、1981年にはまるでさよならと手を振っているような録音をして、それから二、三のアルバムを出したものの間もなく他界しています。この曲はグールドにとってのアルファにしてオメガだったわけです。55年の録音の方には、後日それを自動ピアノで演奏させた変わり種のCDも出ていますが、それは「グールドの『再演』」の章で扱っていますのでそちらをご覧ください。 さて、55年と81年の録音は対照的です。初めのアリアから前者は速く、後者は非常にゆったりとしていますし、全体にも最初の演奏の方が軽やかに感じます。使われたピアノもスタインウェイとヤマハの違いがあります。しかし鳴った瞬間から有無を言わさず引きずり込まれてしまう、独特の感覚を呼び覚ますその音は両方に共通しているように思います。グールドに対する一般的な評価としては、有名になった下降装飾音(*)に代表される自由な飾りの散りばめとともに、途中の変奏の掟破りなスピードと正確さが新鮮だったわけで、それこそがグールドだと理解されていると思います。それに加えて色々とエキセントリックな姿勢も指摘されるけれども、それらの特徴が集まって、乾いた音を響かせつつ、どこか分解された感覚を抱かせる気がします。個人的な意見ではありますが、静かでゆっくりした部分では無機的に感じたりもするし、そこからのフォルテは彼の有名な椅子同様、バネ仕掛けのようです。 変奏部分では、感情的なテンポ・ルバートはありません。この時間的な揺れを拒絶したある種のぶっきらぼうさは、「パルスの継続」という彼一流の演奏論とも関係があるのかもしれません。その意味するところはちょっと分かり難いけれども、とにかくメトロノームのように正確です。しかしそれでいてよく聞くと、センチメンタルとは違うけれども、独特の没入感もあります。それが先ほど「独特の感覚」と言ったものです。 *波々の演奏記号に下向きの矢印が付いているかのようなアルペッジョ。12小節目でパラパラン〜と下から上へ奏でる分散和音の「ソシミソ」を、繰り返しにあたる24小節目で上から「ソミシソ」と下げる。 さて、多くの録音で感じるその「独特の感覚」なのですが、現象としては他とは違ったことをやってみせようと意図する自我意識から発するのだろうけど、それは結局孤独感なのかもしれません。曲自体が珍しいために演奏で特異なことを狙う必要のなかったバードとギボンズのアルバムは例外でしょう。極端に遅いトルコ行進曲やブラームスの晩年の間奏曲、ヒンデミッドの歌曲伴奏に至るまで、ときに痛いほどでありながら、その孤独感はまた独特の美しさをともなっています。特に81年のゴールドベルク変奏曲の締めくくりのアリアでは誰しもが感じるのではないでしょうか。グールドほど「ロマン主義の手垢のついた」表現を嫌う人もいないと思いますが、主観的な感情がテンポと強弱に籠ることがロマン派的表現だというなら、このアリアを聞いていて思うのは、そこに彼も多少なりとも含まれはしないかということです。 孤独をキーワードにしてグールドを論じるのは案外常套的なのかもしれません。でも、それは必ずしも彼の奇行や対人関係のエピソードを知ってるせいではありません。つまり、コンサートに背を向け、「聴衆は失敗を喜ぶのだ」という皮肉なコメントを残したりしてますし、夜中の電話はつとに有名にせよ、そういう先入観を別にしても、そのピアノの音から聞こえてくるのは何かしらの孤独さなのです。ゴールドベルクの最初のアリアを聞いただけで冷たい風が吹き込んできます。図抜けた天才であり、また対人関係に独特の問題を抱えていたがために、彼が一種の音楽サヴァンでないかという意見もあるけれども、それについては両価的な思いを抱きます。サヴァンというのは特殊な方面で才能を発揮する人のことだけど、引き換えに何らかの認知的、情緒的な障害を持っていることが多いのです。それがない人は「ギフテッド」です。そして発達障害的なものがある人の場合、多くは自閉的な傾向であり、他者の気持ちが分からず、結果的に仲間外れになってしまったりします。本人に感情がないのではありません。気の毒な状況です。 しかしグレン・グールドという人は、そうした感情を感じ難い種類の人ではなかったのではないかと思います。気安い人間関係には背を向けていたにせよ、むしろ他者とのつながりを強く求めていたんじゃないでしょうか。ギフテットの中にはそんな孤独に悩まされる人が高い割合で存在するそうです。そういう人の人生の軌跡は、わざわざ困難を背負って多くを短時間に学ぼうとしている人のように見えるそうです。グールドの演奏、その孤独な音にはときどき痛みを覚えるけれども、大変個性的で愛すべき存在であり、そういう魅力のある音です。  Bach Goldberg Variations BWV 988 Marry Perahia (pf) ♥ バッハ / ゴールドベルク協奏曲 BWV 988 マレイ・ペライア(ピアノ)♥ マレイ・ペライアは1947年生まれ。アンドラーシュ・シフより6つ年上のユダヤ系アメリカ人のピアニストで、手を怪我して休んでいた間にバッハを研究し、シフの新盤の一年前、2000年にゴールドベルク変奏曲を録音して高い評価を受けました。イギリス組曲とパルティータも出し、それらも素晴らしい演奏です。 ペライアのゴールドベルク変奏曲にはやわらかな歌があります。力が抜けていて静かなのだけど、最初のアリアなど、壊れものを掌の中で大切に扱うようです。素直にゆっくりと流し、所々で消え入るような抑揚が聞かれたりします。テンポの揺れは大胆でありながら節度があり、絶妙なバランス感覚を持っていて、そういう意味ではシフとも近いものがあります。ただ、揺らし方はちょっと違います。シフの方は前後の数音の中でのより短い周期のリズムの揺れとして感じられ、一方でペライアの方はフレーズが主体になって歌を形成しているような揺れです。 もっと言うなら、ペライアは、一つのフレーズの中から後ろにかけてのリタルダンドをよく用います。次の主題に入る前にテンポを緩めるやり方が代表的です。それは全体に流れるような流線型をイメージさせるものです。装飾音は変化の連鎖が絶妙で小気味良さを覚えます。軽いスタッカートを織り交ぜる自在さもありますが、それもスタッカートはついていながらも一続きが流麗です。そしてそれらスタッカートとレガートのバランスが大変良く練られています。練っているのか出て来るに任せているのかといえば練ってるのでしょうが、ジャズ的に言うならスポンティニアスです。一つのフレーズ全体で呼吸しながら自在に伸び縮みするその感触は、まるで眠りの前に物語を語ってくれている枕元のお話上手のようです。 シフと比べてみるならば、音の揺れの面白さを目を輝かせて楽しんでいるのがシフ、絶対音楽の純粋さが感じられるのがシフの方だとするならば、表題音楽とまでは行かないにせよ物語の中に興奮を乗せて来るのがペライアの持ち味です。しかも過剰ということはありません。 ただ一つ気にかかることはと言えば、どこか哀しみの影が宿っているように感じることです。シフは喜びを表して来るけれども、ペライアの方には「あれは仕方なかった。避けられないことだった」と回想しているかのような 趣があります。美しいけれどもグールドのクールな孤独の美ともまた違い、独特の内向的な美しさです。特にアリアの部分ではそれを感じました。 ソニー2000年の録音はスイスで行われたようです。楽器はスタインウェイ D539525 とブックレットに書かれています。 けっこうやわらかい音で、煌びやかではないけれども底光りする美しい音です。  Bach Goldberg Variations BWV 988 Wilhelm Kempff (pf) ♥♥ バッハ / ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 ウィルヘルム・ケンプ(ピアノ)♥♥ ゴールドベルクでグールドの演奏と対照的だと言われたりするのは、チェンバロならヴァルヒャかレオンハルトあたりのようながら、ピアノならまずはケンプぐらいになるのでしょう。ケンプのピアノについては、大変情緒的だというステレオタイプがあるようです。したがってこの曲の出だしのアリアが速くてさらっとしているのは意外に感じるかもしれません。しかしドイツの生んだピアノの良心みたいなこの人、決して安易な感傷に流される人ではないです。ケンプのファンが情緒的反応をしてしまうことがあるとしても。 ケンプが演奏している姿を見ると、静かなパートに来たときに目を閉じず、どこか遠くを見ているような不思議な顔をしている瞬間によく出会います。手は鍵盤の上にありながらも、箱の中にでも手を突っ込んで何かを探してるような顔です。見えないものを見ているのか、それとも自分のタッチを吟味してるのでしょうか。その目には引き込まれるものがあり、その音には豊かな諧調があります。 具体的に見ますと、まずアリアの冒頭で装飾音符がすっきり抜け落ちているのが別の曲のようであり、それがむ しろ軽やかに感じられるのが面白いです。しかし楽譜が元々こうかというとそうでもなく、版によっては装飾音がぎざぎざの記号として打ってあったり、あるいは直に音符として書かれていたりします。バッハの意図が本来はどうであったのかという話はややこしいことになっているようなので、そこは研究者に任せるべきでしょう。ただ、それならばケンプが他のところで装飾音符を使っていないかというと全くそうではなく、自在に飾りを入れています。 ケンプの演奏の陰影の濃さは、まるでそれ自体が生き物のようです。自分の感覚を信頼しており、瞑想しているようでもあって、どこか隠遁者みたいです。弱音で流しているフレー ズの途中で湧き上がるように強くなってはっとしたり、逆に力が抜けて引き込まれたりと自在です。こうした対比の妙は、左手がくっきりとリズミカルな一方で右手が流れるように歌ったりするところにも表れます。もちろん右手と左手が逆転する場合もあります。バッハはポリフォニーの音楽ですから、その点を強調するグールドならば両方の手を共にくっきりと弾き、左右の対比は聞く側が想像するべきだと言っているかのように聞こえるものですが、ケンプは自分からそれを丁寧に見せてくれます。グールドが弾丸特急のように行くところでやわらかな抑揚をつけているのです。いくつかの和音が組になっている場合、その一つひとつの表情が異なることもあります。多種多様な表現です。 強弱だけでなくテンポも多様に伸び縮みします。瞬間的なルバートではなく、一続きのフレーズを浮き上がらせるように遅くすることがあります。こういう表情は多分、ケンプ流なのだと思います。自由な感覚です。生まれたのが1895年だからか録音が1969年だからか分かりませんが、彼の演奏を古いバッハ解釈だとする意見もあるようです。でもそんな様式がそもそも存在するのでしょうか。強弱を付けるのはピアノでこそ行えることであってバッハの時代にはなかったことですから、正しい方法もないでしょう。それなら幅広なテンポ・ルバートでロマン派の様式をバッハに押し付けている点が時代遅れなのでしょうか。ペライアやシフはそうはしてないぞ、と。確かにシフのテンポ・ルバートは、チェンバロでバッハの時代に行われていた通り、ある音を強調するためにその音だけ遅らせるところがあります。でもピアノで強弱をつけた上でそれをやってるわけですから、すでに別の表現しょう。結局シフもケンプも、相互に違うとだけ言っておけばよいのではないでしょうか。 「ケンプは味わい深いが下手くそだ」という人もいます。指がもつれるという意味では、最晩年でもライブでもないながらこの録音でも不安定さはときどき聞かれます。 でも正確な技術を持つコンクールの優勝者だけが良いピアニストなのではありません。ケンプの味わい深さが感じられる人にとっては指の問題など全く気にならないレベルだと思います。個人的に好きでよくかけるのはこの録音の6年後、イギリス組曲やカプリッチオ「最愛の兄の旅立ちにあたって」が入っているアルバム(「晩年のケンプ」) だけど、やすらぎと孤高が不思議な一体を成しているケンプの演奏は、どれを聞いても感銘を受けます。  Bach Goldberg Variations BWV 988 Andrea Bacchett (pf)i ♥♥ バッハ / ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 アンドレア・バッケッティ(ピアノ)♥♥ バッハ弾きとしてグールドと比較されたりして注目を集めているイタリアのピアニスト、アンドレア・バッケッティです。1977年生まれ。この人には何かにカテゴライズしようとするこちらの意図をすり抜けて行くユニークさがあります。そもそもカテゴライズしようとする概念化がいけませんが、それでも少し言ってみますと、型やぶりというところは似ているにせよ、グールドとは違います。何が違うかというと、まずグールドのように、逆転させても現れる感情的な影というか、あのような孤独感は感じさせません。そして表現の上で十分に意外性があるのに、故意もさほど感じません。自由でのびのびとしていながら、それでいてシフ愉悦ともまたちょっと違った軽さがあります。叙情的とか誠実さとか形容できるような要素はいったん脇に置いている感じでしょうか。情緒はしっかりとあります。でも無理にこちらに共感を求めて来るような種類ではありません。 こんな抽象的なことを言っても始まりませんので言い換えると、フレーズの切れ目と次とのつながりにおいて、本来の小節上の切れ目には間がなく、少しずれたところにあったりして、別の一続きのメロディーであるかのように聞こえたりします。あるいは勢い良く来るだろうと構える出だしでいったん肩すかしを食らわせ、落ち着いて味わうようにゆっくりと入り、その後加速したりします。趣向が凝らされて大変面白いのに、わざとらしい感じがせずにリズムに乗って行けます。弾みのあるリズム感はこの人独特で、装飾の自在さも加えてジャズマンも顔負けというか、相当に即興度のレベルが高い印象です。感覚も含めた演奏知能というべきものがあれば最高得点であり、シフもいいけど、やみつきになるゴールドベルク変奏曲です。 2010年の録音です。蛇足ですが、このゴールドベルク変奏曲の CD の最後には、おまけで平均律クラヴィーア曲集第1巻の頭のプレリュードも入ってますが、それがまた見事です。グノーのアヴェ・マリアの伴奏部分でもあるので大変有名でしょう。でも弾いてみれば分かると思いますが、簡単なだけにこれほど弾き手を露にしてし まう曲もないわけです。バッケッティは現代のピアニストが陥りがちなそっけないテンポでは行かず、他との違いを出そうと不自然な揺らしや遅れを導入したりもせず、情緒過多になったりもしません。すっきり真っ直ぐで、ゆったりと弾いて行くのだけれど、繰り返しの二回目をほんの少し弱めたり、反対にクレッシェンドで強めたりという絶妙な表情を付け、最後だけトリルをしてみせます。ゴールドベルクの面白さとは一転してこういう静かな洗練の顔を見せるピアニストはただものではないという感じです。早く曲集全体を聞いてみたいものです(平均律は2巻のみリリース)。  Bach Goldberg Variations BWV 988 Alexandre Tharaud (pf) ♥♥ バッハ / ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 アレクサンドル・タロー(ピアノ)♥♥ ラヴェルの演奏もなかなか素晴らしかった1968年生まれのフランスのピアニスト、アレクサンドル・タローもまたコンクールで華々しい成績を収めた人ではないようですが、バッケッティやアンデルシェフスキー同様に個性的な演奏家です。自分がいわゆる技巧派が好きでないだけかもしれないけれども、どうも試験にパスしない人の方が面白い傾向があるみたいです。 ポスト・グールドという意味で、この人もやはり快速のパッセージやスタッカート、大胆で意欲的な表現が見られます。そういうのはもはや今のピアニストにとってのベースラインでしょうか。そしてこのタローの特徴はと言うと、しっとりとしていて情緒的だということではないでしょうか。それならペライアとはどう違うのかということだけど、ペライアのように哀しみのヴェールに包まれる重さの感じはありません。アンデルシェフスキとならどうでしょう。ピョートル・アンデルシェフスキは今のところまだゴールドベルク変奏曲を出していないので比較になりません。 出だしと最後のアリアなど、静かな部分ではデリケートな情感があり、ゆったりしたテンポで息を呑むような美しさがあります。そしてそこに独特のうねりも加わります。ペライアにも滑らかな歌が聞かれるけれども、この人の抑揚はやはりフランス人なのか、ゆるやかな起伏がつながったようなうねりです。次のフレーズとの間の変化を上手く橋渡しする即応的な起伏であり、強弱だけでなく、軽いテンポ・ルバートのように時間軸方向の揺れもあります。ラヴェルでは駆けるように早める方向への揺らぎが印象的だったけれども、このバッハでは早める方だけと いうわけではないようです。フランス流儀のクラヴサン演奏で聞かれる揺らしに似てなくもないけど、かといってシフの短い周期での揺らぎともまたちょっと違います。そしてこの感性はアリア以外でも、比較的速いパッセージにおいても維持されるところが独特で、速くなると鋭角的なリズムへと変化を見せ、グールドも含めて等速で素早く駈けることが多い他の奏者とは違っています。それも音量差の加わったクラヴサン風のアゴーギクだと言えなくもないわけですが。その結果というか、全体には常に静けさと歌がある感じになります。こういう個性は得難いのではないでしょうか。速いところで万華鏡のような変化を見せる現代的なあり方とは少し違います。ケンプもしっとりしてますが、タローはもっと現代的なテイストを持ちつつ、これみよがしの仕掛けのデパートにはならないのです。音楽の呼吸に純粋について行ける大変魅力的な演奏だと思います。いつもかけておきたくなるゴールドベルクとはこういうものではないでしょうか。最後のアリアのなんと美しいことでしょう。 エラート2015年の録音で、音は過度にきらびやかにはならず、しっとりとした味わいがあります。  Bach Goldberg Variations BWV 988 Andras Schiff (pf) ♥♥ バッハ / ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 アンドリャーシュ・シフ(ピアノ)♥♥ コンクールで必ずしも華々しい成績をあげたわけではないハンガリーのピアニスト、アンドラーシュ・シフが人々の注目を集めたのは、80年代に英デッカから一連のバッハのシリーズが出たのがほぼ最初だったのではないかと思います。当時日本では平均律クラヴィーア曲集についてはリヒテルのロマンティックな演奏が愛され、またグールドがすでに神格化されており、チェンバロとなるとランドフスカが定番のように言われていたかもしれませんが、シフのバッハはそこに新風を吹き込みました。それから月日は流れましたが、最近になってまたシフに新たな光が当たっているようです。というのも、ベートーヴェンのソナタ・シリーズとバッハの新録音が、ジャズの意欲的なレーベルである ECM からリリースされているからです。

素晴らしいピアニストですが、その個性は一言では語り尽くせません。それはまず、シフという人がすぐに人気の出るような分かりやすい弾き方をする人ではないということです。超絶技巧を見せるための運びや激しい感情表現はなく、耽溺もしません。そう言うと楽譜通りの中庸かとも聞こえるけれども、またそうでもなく、どんなステレオタイプをもすり抜けてしまいます。その演奏は音楽に対する誠実さを感じさせるものです。インタビューや講義でも分かる通り、自分の芸術への信頼を持っており、それが何を弾いても暗くならない音を響かせているようです。ただ、そういう人には意外な気もしますが、かなり実験的な精神も持ち合わせているようであり、曲によって印象が異なる場合もあります。それが一言では語り尽くせない個性のもう一つの点です。

シフのゴールドベルクはデッカの旧録音もありますが、新旧ともに彼の人柄の現れという点では変わらないと思います。ただ、新録音の方がぐっと表現が大きくなり、自由になっているように感じます。それはバランス感覚の良いこの奏者にあっては崩れではなく、深まりです。自分らしく揺れて見せられるということです。リズムという物理的尺度だけではないけれども、振幅の幅が大きいのです。 2012年にニューヨークで、スチュアート・イサコフ氏 (Stuart Isacoff 作家、ピアニスト、作曲家) の質問に答える形でシフは、バッハを現代のピアノで演奏することについて語っています。YouTube を含めて複数公開されていますが、一部を抜粋して要約するとこんな内容です:

(誰もが認識してるけど口にしたくない問題 elephant in the room について聞きます、という質問を受けて)確かに(現代のピアノは)エレファントではありますが、便利なエレファントです。たくさんのことができるからです。もし「バッハにおける正しい楽器は何か」と聞かれても、その質問に答えることは出来ません。クラヴィ コードは室内で弾く美しい小さな楽器ですが、この部屋(ホール)では多分最前列まで音が届くだけで、二列目では問題が出るかもしれません。これはバッハの好きな楽器で、私もフィレンツェの家にも一台持っていてよく弾きますが、自分のために、もしくは一人の聞き手のために弾きます。重要な楽器ながら実際的ではないわけです。ハープシコードはより公共の場に向いていて、ある曲では素晴らしいものです。例えばゴールドベルク変奏曲とか、イタリア協奏曲とか。でもピアノは、もし上手に使うなら、バッハの曲の持ち味を十分に発揮させることのできるものです。アポジャトゥーラ(前打音)を例にとると、最初のシラブルは強く、次を弱くするわけです。そうでないと音楽的じゃない。でもハープシコードはそれを演奏できないわけです。もしやりたいなら大きなアゴーギグ(音量ではなく速さを変える演奏表現)を付けるしかありません。それは音楽を大きく歪めることになります。ブルガリアのリズムみたいに強くする方を長く延ばして。 ピアノは「ピアノ・フォルテ」というぐらいで、強弱の出せる楽器であり、バッハの時代にはその前身しかありませんでした。それをバッハに使って強弱を表現するとき、そのやり方は人それぞれなです。ポリフォニーを重視すると語るグールドがチェンバロでなくピアノを用い、彼独特の情緒を生み出したのは面白いし、ケンプにはケンプの、ペライアにはペライアのディナーミクがありました。もちろん鍵盤楽器以外の弦楽器や管楽器は当時から音の強弱を表現出来ていたわけですし、シフも指摘する通り、クラヴィコードという楽器は存在していました。したがって作曲にあたってバッハの頭の中に音の強弱がなかったのだということにはなりません。ではアンドラー シュ・シフは、現代のピアノを使ってどんなバッハを生み出しているのでしょうか。 ペライアのところでだいぶ喋ってしまったけれど、シフのピアノは一音一音が独立して大変きれいです。連続して滑らかに流れる音ではなく、くっきりと粒立って艶があります。それはピアノ自体の音色であるだけでなく、タッチにも関係があるでしょう。モーツァルトを弾いているときも同じような傾向がありますが、弱音ですらある程度の勢いをもってキーを押しているかのような感じです。 その美しい音をもって現れてくる彼の音楽を、とりあえず「揺らぎの愉しみ」とでもしておきましょうか。冒頭のアリアでまず気づくのは、左手に対して右手がほんのわずかに遅れて行くリズムです。彼の表情のつけ方は常に独特で、湧き上がっては息をひそめるケンプとも違い、流線型でドラマのように流暢ながら静けさの支配するペライアとも違います。他の演奏者たちが小節ごと、あるいは数小節ごとの単位で大きく感情を乗せて行くことがあるのに対して、もっと短い部分の中で揺らぎを現すような種類です。途中に印象的な強い音を交えながら意外な揺れが現れます。連音の中にも揺れがあり、軽妙さにつながります。これはショパン以降のテンポ・ルバートというよりは、バッハの時代のノート・イネガルに近いのかもしれません。心を込めたい音のところで大づかみに遅らすのではなく、2音ずつ組になって片方に偏るようにずらし、リズミカルに感じさせるようなテンポのずれです。この傾向は旧録音よりも新録音の方に顕著です。装飾音も多彩で、新しい録音ではフレーズの後半に強く鮮やかなトリルが散りばめられます。

そしてケンプはケンプで独特な形で情緒に溺れないのですが、シフの場合も、純粋に音の喜びを追求するようなあり方が耽溺とは縁遠く聞こえます。感情のドラマであるよりも抽象の美に奉仕しているのであり、主観的な心情を語ることに主眼がないのでしょう。かといって無機的かというと全く違い、透明な叙情性とでもいうのか、豊かな情感があります。そしてそれが愉悦なのです。アリアの最初の音が 鳴った瞬間、充実していて楽しげな音に引き込まれてしまいます。話題になったグールドは常に引き合いに出され、その反対の極は誰々である、などといつ も言われるけど、シフとグールドとではまるで部屋の温度が変わったかのように、暖かさとクールさという意味で違いに驚かされます。 新旧の録音の違いについても触れます。シフは1982年にデッカに最初のゴールドベルク変奏曲を録音しています。当時話題になりました。そして20年ほど経った2001年に ECM からバーゼルでライブ収録した新しい録音を出しているわけです。楽器は前者がベーゼンドルファーですが、後者については書かれていません。ベー トーヴェンのソナタではファブリーニが使われてますし、彼は以前は確かにベーゼンドルファー弾きとして有名であったけれども、この頃からは毎度コンサートにペスカーラの調律師とその人が調律した楽器を持ち込んでいると言われています。そのファブリーニはスタインウェイを改造して調律したものですが、このライブでは何が使われたのでしょうか。やわらかくて芯があり、シルクのような光沢の美しい音です。 そして演奏の方向性は同じでも、新旧両者にはかなりの違いがあります。まず、テンポについてはあまり変わらず、旧が 1:12、新が 1:11ですが、聞いた印象では最初のアリアの部分で旧盤の方が若干遅いように聞こえます。一方、速いパッセージではグールドを思わせるような、ちょっと急いだ感じのするところもあります。このあたり、新盤の方は速いながらも急いでいるようには聞こえません。グールドの影響ということを旧の録音について言う人がいるけど、もし本当ならば、それについてはアリアの分散和音の扱いにも現れているでしょう。グールドの下降四連音についてはグールドのところで述べました。彼独特の分散和音の扱いだったわけですが、なんとシフは旧盤の方でそれと同じことをしています(実は以降、そういう例が増えます)。二回の反復のうち最初の方を下 降で、二度目を上昇で表現しているのです。80年代のライブ映像を見ていると逆に上昇→下降だったりもします が、 2001年の新しい録音ではこのグールド流の下降分散和音は姿を消しています。

さらに、旧盤は全体に新しい方よりもロマンティックに聞こえます。シフはバッハにペダルは使わないのだと言ってますが、旧盤の方がレガート寄りの弾き方をしているように聞こえます。そのせいか、静かなパートでは響きが付いたようになり、多少もやのかかったやわらかさが支配します。ちょっともの思いに沈んだ、というのでしょうか。一方、新盤は前述した通り、リズムの不均一さが大胆に出るせいでリズミカルに聞こえます。装飾音符も新しい方が多いようです。それらが全体として明晰さと遊んでいるような感じにつながり、表現への自信が増し ていることを窺わせます。バロック時代のバッハの作品についてルバートという言い方が適切かどうかは分かりませんが、チェンバロのように強弱の出ない楽器で特定の音を強調するために音符を遅らせるテクニックを、シフはその本来の意味から解放されて自由に使っています。そしてその表現自体が独自の価値を持ち、純粋に美しいものとなっているのです。

Bach Goldberg Variations Bach Goldberg Variations

BWV 988 BWV 988

Zhu Xioa-Mei (pf) '90 ♥ Zhu Xioa-Mei (pf) '15 ♥♥

バッハ / ゴールドベルク変奏曲 BWV 988

シュ・シャオ・メイ(ピアノ)1990(写真左)♥/ 2015(写真右)♥♥

文革後の1985年にフランスに亡命した1949年生まれの中国系ピアニスト、シュ・シャオ・メイが一番力を入れているのが、このゴールドベルク変奏曲かもしれません。世界中のあちこちで演奏しているし、彼女の録音が最初に高い評価を得たのもこの曲のようです。フランスのレーベル、マンダラに1990年に録音し、99年にリリースされた一回目の録音はディアパゾン誌で賞を取ったということです(2007年にミラーレから復刻)。その頃全く知らずにいて後になって驚いた素晴らしいバッハ弾きです。

録音は二回あり、その90年録音の方はオリジナル・レーベルで二度ほど再プレスされ、2007年にはミラーレ・レーベルから再販されました。新しい方は2015年でアクセンチュスからです。

この人のバッハを聞いていて思うのは、深い情感の表現と現代的な切れの良さの両面を持っているなということです。感情の乗る静かでゆったりしたパート、この曲ではアリアの部分などではたっぷりとした情緒を聞かせます。それは洒脱とか洗練とかいった西ヨーロッパのピアニストに見られるあり方よりも、より直球で感情を乗せる感覚です。思い切った抑揚と弱音で歌わせるのです。その辺がアジア人的かというとそれは偏見というものでしょう。センチメンタルに過ぎて感傷に酔うところまでは落ちず、ポーランドのアンデルシェフスキなどと比べてもよいかもしれません。あの洗練こそを良しとするフランスで絶賛されているのを見ても分かります。生まれた国で辛酸を舐めた結果、過大に感情に揺さぶられたり飾りを加えてみようなどという浮ついた感覚はどこかに落として来たのでしょうか。真摯で、自分の中の感情をストレートに表現することを恐れない姿勢はそのまま心に染み入ります。

一方で、技術のことは言わないですが、しっかりした基礎に裏付けられているのでしょう、グールド以降にスタンダードなピアノ演奏にあっても視野に入って来た素早いパッセージの処理、も見事で、昔の世代のチェンバロの時代にはなかったような高速で駆け抜けるような表現もあり、わざとらしくはないけれども創意工夫に溢れています。それが現代的な切れの良さの部分です。速くてもそっけない無機的なものではなく、至るところで湧き上がるような抑揚が込められ、左手、右手と応答してポリフォニーの構造を浮き彫りにするし、見事だと思います。温かみも感じます。

さて、新旧の録音のどちらが良いかということですが、個人的には新しい方ながら、そこは是非どちらも聞いてみてください。賞を取った旧番も熟成の効いた新盤もどちらも良いと思うのです。情緒的な意味で分かりやすい最初のアリアで比べるなら、基本的な抑揚表現の姿勢としては同じ傾向ながら、90年の方は繰り返し部分を除外すれば(新盤は繰り返しのパターンを変えて最初で増やし、最後で減らしている)速度感と実際のタイムでゆったりしており、最初から拍のためをかなり効かせます。一方で強弱において弱めの効果を出すという意味では新盤より自由ではないかもしれません。展開部分での分散和音は最初から最後まで全て下降です。

新盤の方はその逆で、テンポはさらっと自然になっているので少し速くなっており、アゴーギクでの引っ掛かり(拍のため)が減っています。それでいてより素直に自己の感覚と向き合い、ディナーミクの面ではより自由で大胆になっていて、繰り返しの部分でぐっと弱音にしてメリハリを付けたりしています。かなり大きな表情の変化となっていますが、わざとらしさは減っていると思います。変奏部分も含めてより軽さと大胆さが出せるようになっていると言えるでしょうか。分散和音は最初が上昇・下降で、ラストでは下降一つのみとなってます。

上記の通りマンダラ・レーベル(ハルモニア・ムンディ/ミラーレ)の旧盤の方は1990の録音で四十一歳時、アクセンチュス・レーベルからの新盤は2015年で六十六歳時ですが、後者にはピアノの表記があり、使われたのはスタインウェイの D274 とのことです。調律は日系の人のようです(Kazuto Osato)。煌びやかな方向ではなく、しっとりとした雰囲気が出ている方の録音です。

Bach The Goldberg Variations Gustav Leonhardt (hc) ♥♥

バッハ / ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 グスタフ・レオンハルト(チェンバロ)♥♥

チェンバロ(ハープシコード)の演奏も挙げます。2012年に亡くなったオランダの名手レオンハルトです。権威があるという意味ではグールドと同等かもしれませんが、演奏マナーでは反対に位置すると言ってもいいでしょう。同じ方向性で驚くようなところがあるチェンバロの演奏となると、アメリカのアンソニー・ニューマンあたりになるのでしょうか。 60年代以降、フランス・ブリュッヘンやニコラウス・アーノンクールらと一緒に活動し、70年代には彼らとともに古楽器ブームの中心にいた人で、セオン・レーベルなどから個性的な演奏を出していました。この三人はその後指揮者としても有名になりました。

レオンハルトはゴールドベルクを3回録音していますが、最初は50年代、最後は78年のドイツ・ハルモニア・ムンディ盤です。ここでは真ん中の65年(64年と表記されているものもある)の録音、テレフンケンのダス・アルテ・ヴェルクのシリーズ、後にテルデック・レーベルから出たものを載せます。 レオンハルトのチェンバロは大変ゆったりと弾かれていて心地良いものです。この録音に限っては微妙なテンポの揺れはあるものの大きく揺らすことはなく、安定しています。しかし元々ピリオド奏法のパイオニアであり、リズムが常に正確で謹厳に感じるというのとは違います。チェンバロではヘルムート・ヴァルヒャの演奏も有名ですが、そういう意味ではヴァルヒャの方が揺るぎない感じかと思います。ヴァルヒャの音はときどきまるでオルガンのように聞こえるところがあって楽しいのですが、これもよくグールドの対極だと言われるように、学究的というのか、どこをとってもかっちりとしています。使われた楽器はランドフスカのアイディアを受けてプレイエル社が出した、グランド・ピアノ製法をも取り入れた「モダン・チェンバロ」の流れを汲むものです。ドイツのアンマー社製で、音も相対的に大きいようです。しかしチェンバロという楽器は実際に叩いてみるとわかるのですが、元来やさしい、大変音の小さな楽器です。 そのためか、はっきり音をとらえようとしてマイクを近づけて録音することもよく行われるようで、そうなるとワタリガラスの羽軸かデルリン樹脂かの爪で真鍮や鉄の弦を引っ掻くその構造から、大変金属的な音に収録されてしまうことが多いように思います。特に速いパッセージではがしゃがしゃとせわしなく、耳に痛く感じます。しかしレオンハルトの使用している楽器は18世紀前半のフランドルの製作者ドゥルケンを模したマルティン・スコウロネック製作のものと記され、現代ドイツのものであるにもかかわらず音は大変繊細です。録音もやかましくなく、速いパッセージ、特にピアノではグールド以降駈けるように弾かれる変奏部分もゆったりとしていてなごみます。 レオンハルト以外ではケネス・ギルバートも美しい演奏なので、次で取り上げます。エイズで亡くなった有名なアメリカのチェンバロ奏者であるスコット・ロスもよく話題になるようですが、アリアの冒頭の一音をスタッカートにするところが驚きである以外、テンポも正統的でリズムもあっさりというか、かっちりとしていて真面目な演奏です。 レオンハルトは78年の新しい方の録音も良いですが、そちらは当時盛んになって来ていた古楽器奏法の研究成果なのか、リズムの揺れが大きくなっています。レオンハルトやブリュッヘンの器楽演奏というと、こうしたアクセントの強い踊るようなリズムを思い浮かべる人もあるかと思います。それが一世を風靡し、少し落ち着いて現在に至っているわけですが、レオンハルトの後ろ二つの録音のうちどちらが好きかは人によると思います。個人的には古い方がしみじみとした感じで好みでした。録音も潤いがあり、小さなボリュームでかけておくと何とも心落ち着きます。  Bach Goldberg Variations BWV 988

Kenneth Gilbert (hc) ♥

バッハ / ゴールドベルク変奏曲 BWV 988

ケネス・ギルバート(チェンバロ)♥

チェンバロによるゴールドベルク変奏曲としてレオンハルトの60年代の盤を取り上げましたが、他ではどうかというと、フランス組曲のページで挙げているカナダのケネス・ギルバートの演奏も気になります。ただしこれもさほど新しくはなくて手に入り難いのが難点です。サブスクライブのサイトでは聞けるのでどうでしょう。1931年モントリオール生まれで2020年に亡くなっています。場所的にフランス系ということになりますが、フランスで学んだ人でもあります。適度な拍のためを聞かせ、かといってブランディーヌ・ヴェルレのフランス風の崩しだとか、この当時の先鋭的な奏者に聞かれたようなピリオド奏法の呼吸とかが強いわけではありません。癖は少なめで穏やかで良いと思います。フランスものを得意とすることに関係があるのか、その穏やかなリズムの揺らしのセンスは良く、フランス組曲ではレオンハルトより気に入ってたりするのですが、ゴールドベルク変奏曲に関しては、特に65年の録音と比較すると、途中の変奏でレオンハルトの方がゆったりとしていて落ち着けます。そして拍の扱いとしても、むしろ変奏曲のリズムの取り方として案外四角にきっちりと角を出して行くところも聞かれます。それはラルフ・カークパトリックの学級的に折り目正しい演奏や、ジャズ・ピアニストのキース・ジャレットが飾りを加えつつも意外にも一歩ずつゆっくり進める感じなどとは違っているものの、フランス系というには真面目な印象もあるでしょうか。安心して聞けるもので、曲本来の目的に合致して眠くなるとも言えるでしょうか。

ハルモニア・ムンディ1986年の録音です。1933年オタワ生まれの製作家ユベール・ベダーの楽器とのことです。収録時に割と直接音も入っているかなという印象があります。滑らかでおとなしく、線が細くて艶のある音を遠くからとったというようなバランスではなく、ど真ん中のチェンバロらしい音です。

Bach Goldberg Variations BWV 988

Pascal Dubreuil (hc) ♥♥

バッハ / ゴールドベルク変奏曲 BWV 988

パスカル・デュブリュイユ(チェンバロ)♥♥

ケネス・ギルバートはフランス語圏モントリオール出身のカナダ人ですが、パスカル・デュブリュイユはそのギルバートに学んだという生粋のフランス人クラヴサン奏者です。この人は6つのパルティータでも取り上げています。1970年生まれです。

フランス勢と言えばブランディーヌ・ヴェルレ(1942-2018)は大御所であり、ゴールドベルク変奏曲も評価が高いものでした。1992年録音のナイーヴ盤は1751年製のアンリ・エムシェの楽器を使い、かなり速めのテンポで独特の崩しが粋という種類でした。その後97年にもフィリップスに再録音していますが、そちらはさらに速くなって独特の揺れも大きい印象です。フランス組曲が魅力的だった1966年生まれのブランディーヌ・ランヌーの方は出だしから大変ゆったりしており、かと思ったら次の変奏で走ったりして振幅の大きな演奏となっています。ルバート様のためも大きいでしょう。それから1985年生まれのバンジャマン・アラールはもっと後の世代ながら、バッハは一人で鍵盤作品全集の録音を目指しているみたいです。ゴールドベルク変奏曲はあちこちで演奏しているようながら、収録はまだでしょうか。このアラールとデュブリュイユはどちらも最近になって録音をしている世代ということで、走るところはなく、ゆったりと落ち着いた運びの中で自分らしさを追求する道を選んでいるようです。

他の奏者の話が長くなりましたが、デュブリュイユは四角四面なリズムでなく適度な揺らぎがあり、アリアなど基本はゆったりな進行の曲が多く、鮮烈な速さではないけれども軽快なテンポの変奏も混ぜて来ます。変奏でも全体に遅い傾向の上記レオンハルト盤とそのあたりは違います。部分的には伝統的というのか、多少区切った感じのリズムでスタッカートに聞こえるようにくっきりと進めるところもあるけれど、トータルで大変聞きやすく、軽快な気持ちでリラックスしていられる魅力的な演奏です。そして楽器の音がまた美しいです。1679年のヨハンネス・クーシェ(アントワープ)のレプリカのようです。音の重なりががやがやと濁ったりせず、透明で艶のある音が響きます。録音は2014年でレーベルはラメーです。

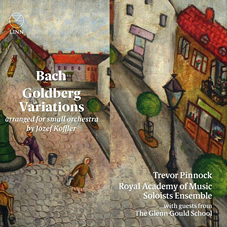

Bach Goldberg Variations BWV 988

(arranged for small orchestra by Józef Koffler)

Trevor Pinnock ♥

Royal Academy of Music Soloists Ensemble

with guests from The Glen Gould School

バッハ / ゴールドベルク変奏曲 BWV 988(コフレル編室内オーケストラ版)

トレヴァー・ピノック ♥

ロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージック・ソロイスツ・アンサンブル

トロント王立音楽院グレン・グールド校のメンバー

レオンハルトを取り上げたなら、パルティータで一緒に言及した同じく古楽運動の旗手、ピノックはどうでしょうか。チェンバロによる演奏は1980年録音でアルヒーフから出ています。そちらは2020年前後になって出して来た平均律クラヴィーア曲集とは違い、時代も時代ということか、ピリオド奏法のアクセントがかなり感じられるものとなっています。

ここでジャケット写真を掲げたのはそれではなく、なんと管弦楽用に編曲したものです。ユゼフ・コフレル(1896-1944)という、オーストリア=ハンガリー帝国に生まれてナチに殺されてしまったという音楽家の手になる作品で、聞くと原曲とは違った曲という印象で驚かされます。室内オーケストラ用ということなので室内楽であり、数少ないトリオ・ソナタか何かのようだと言うべきなのでしょうが、弦に加えて木管が穏やかに歌って行くと、変奏曲というよりもブランデンブルク協奏曲や管弦楽組曲などのパートを聞いているような気がして来ます。編曲者の運命とは違ってどこか平和な感じもします。眠れぬ夜の催眠曲というより、懐かしい日々を回想しているみたいです。こちらの世界では決して忘れるべきでないコンセントレーション・キャンプでの出来事も、すでに過去の記憶になっているでしょうか。

2019年録音で、レーベルはリンです。やわらかく軽やかなサウンドです。

|